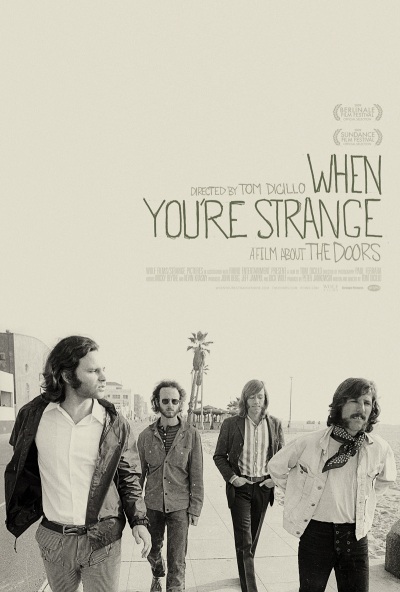

Es gehe ihm nicht darum, am Mythos der Doors weiterzuarbeiten, so Tom DiCillo, vielmehr versuche er mit seiner Dokumentation so nahe wie möglich an die Menschen heran zu kommen, die hinter der Musik und den zahllosen kleinen und großen Skandalen stehen. Mit diesem Anspruch kommt „When You’re Strange“ am ersten Juli hierzulande in die Kinos. Ob ihm dies gelingt, darüber lässt sich bei genauerer Betrachtung diskutieren. Filmisch setzt Jim Morrison 1969 den Mythos des abtrünnigen, ewig auf die Suche gerichteten Randgängers ins Bild. In seinem Roadmoviefragment „HWY – An American Pastoral“, spielt er einen Anhalter, der möglicherweise seinen Fahrer umgebracht hat und nun mit dessen Mustang einen Highway irgendwo in der Wüste hinauf fährt. DiCillo stimmt den Zuschauer gleich zu Beginn durch einige montierte Szenen aus dem Stück ein und lässt eine Männerstimme im Radio die Nachricht vom Tode des Rockstars Jim Morrison verkünden. Die Szene hat zugegebenermaßen etwas Gespenstisches, und genau hierin wird der Ansatz, den DiCillo verfolgt, selbst fiktional, arbeitet sozusagen an einer Übertragung des Mythos weiter. „Enough to base a movie on?“ weiterlesen

Es gehe ihm nicht darum, am Mythos der Doors weiterzuarbeiten, so Tom DiCillo, vielmehr versuche er mit seiner Dokumentation so nahe wie möglich an die Menschen heran zu kommen, die hinter der Musik und den zahllosen kleinen und großen Skandalen stehen. Mit diesem Anspruch kommt „When You’re Strange“ am ersten Juli hierzulande in die Kinos. Ob ihm dies gelingt, darüber lässt sich bei genauerer Betrachtung diskutieren. Filmisch setzt Jim Morrison 1969 den Mythos des abtrünnigen, ewig auf die Suche gerichteten Randgängers ins Bild. In seinem Roadmoviefragment „HWY – An American Pastoral“, spielt er einen Anhalter, der möglicherweise seinen Fahrer umgebracht hat und nun mit dessen Mustang einen Highway irgendwo in der Wüste hinauf fährt. DiCillo stimmt den Zuschauer gleich zu Beginn durch einige montierte Szenen aus dem Stück ein und lässt eine Männerstimme im Radio die Nachricht vom Tode des Rockstars Jim Morrison verkünden. Die Szene hat zugegebenermaßen etwas Gespenstisches, und genau hierin wird der Ansatz, den DiCillo verfolgt, selbst fiktional, arbeitet sozusagen an einer Übertragung des Mythos weiter. „Enough to base a movie on?“ weiterlesen

Kein Sammelobjekt

Mit „The Collector“ scheint der brachiale Folter-Horror nun endgültig im Mainstream angekommen zu sein – und das ist keineswegs negativ gemeint: Filme wie „Saw„, „Hostel“ und nicht zuletzt die französischen „Vorbilder“ eines Regisseurs wie Alexandre Aja könnten Pate für Marcus Dunstans Regiedebüt „The Collector“ gestanden haben. (Eine Verbindung, die nicht von ungefähr kommt, hatte Dunstan doch die Drehbücher der letzten drei „Saw“-Filme geschrieben!) Dass er durchaus an diese Vorbilder heranreicht und seine Erzählung der Gewalt geschickt variiert, wird nicht nur durch das recht packende Erlebnis der Wiederbegegnung mit dem Film auf Blu-ray-Disc verdeutlicht, sondern auch dadurch, dass der Film übel zusammengeschnitten werden musste, um überhaupt eine Freigabe für Erwachsene zu erhalten.

Mit „The Collector“ scheint der brachiale Folter-Horror nun endgültig im Mainstream angekommen zu sein – und das ist keineswegs negativ gemeint: Filme wie „Saw„, „Hostel“ und nicht zuletzt die französischen „Vorbilder“ eines Regisseurs wie Alexandre Aja könnten Pate für Marcus Dunstans Regiedebüt „The Collector“ gestanden haben. (Eine Verbindung, die nicht von ungefähr kommt, hatte Dunstan doch die Drehbücher der letzten drei „Saw“-Filme geschrieben!) Dass er durchaus an diese Vorbilder heranreicht und seine Erzählung der Gewalt geschickt variiert, wird nicht nur durch das recht packende Erlebnis der Wiederbegegnung mit dem Film auf Blu-ray-Disc verdeutlicht, sondern auch dadurch, dass der Film übel zusammengeschnitten werden musste, um überhaupt eine Freigabe für Erwachsene zu erhalten.

Der Berg flucht!

Mit Survival-Horror-Spielen für Nitendos Wii-Konsole ist es nicht so weit her. Zuletzt sind Titel wie „Ju-on“ oder „Silent Hill: Shattered Memories“ beim Versuch, das Genre für die eher beschränkten audiovisuellen Möglichkeiten der Konsole zu adaptieren und dabei deren Stärke, die Bewegungssteuerung, zu integrieren, gescheitert. Umso gespannter durfte man auf einen neuen Titel des Genres sein, der von Koch Media im Fahrwasser des dort ebenfalls kürzlich erschienenen Bergsteiger-Backwood-Horrorfilms „High Lane“ angekündigt wurde – und der deshalb auch hier als Paratext des Films vorgestellt werden kann: „Cursed Mountain“. Dass das Spiel dann doch kaum etwas mit dem Film zu tun hat, kann angesichts seiner recht ausgefeilten, „filmreifen“ Dramaturgie allerdings vernachlässigt werden.

Mit Survival-Horror-Spielen für Nitendos Wii-Konsole ist es nicht so weit her. Zuletzt sind Titel wie „Ju-on“ oder „Silent Hill: Shattered Memories“ beim Versuch, das Genre für die eher beschränkten audiovisuellen Möglichkeiten der Konsole zu adaptieren und dabei deren Stärke, die Bewegungssteuerung, zu integrieren, gescheitert. Umso gespannter durfte man auf einen neuen Titel des Genres sein, der von Koch Media im Fahrwasser des dort ebenfalls kürzlich erschienenen Bergsteiger-Backwood-Horrorfilms „High Lane“ angekündigt wurde – und der deshalb auch hier als Paratext des Films vorgestellt werden kann: „Cursed Mountain“. Dass das Spiel dann doch kaum etwas mit dem Film zu tun hat, kann angesichts seiner recht ausgefeilten, „filmreifen“ Dramaturgie allerdings vernachlässigt werden.

Die Lücke, die der Teufel lässt

Was wäre das Kino ohne seine großen Mythen von den Unvollendeten? Von den Meisterwerken, die es nie gegeben hat und die doch Lücken lassen, welche mit den Sehnsüchten all jener, die das Kino lieben, gefüllt werden? Kubricks „Napoleon“, Tarkovskijs „Hamlet“, Welles’ oder Gilliams „Don Quixote“ – oder die ursprüngliche, neunstündige Fassung von Stroheims „Greed“? Der legendenumwobene sechsstündige Rohschnitt von Ciminos „Heaven’s Gate“, oder ein echter Director’s Cut von Scorseses „Gangs of New York“? Die Träume, die an diesen Lücken hängen, sind stets so übergroß, dass kein Film ihnen jemals gerecht werden könnte, und fast scheint es, als wäre das Kino als Projektionsfläche für solcherlei Träume am wirksamsten dort, wo es gar keinen Film mehr projiziert.

Was wäre das Kino ohne seine großen Mythen von den Unvollendeten? Von den Meisterwerken, die es nie gegeben hat und die doch Lücken lassen, welche mit den Sehnsüchten all jener, die das Kino lieben, gefüllt werden? Kubricks „Napoleon“, Tarkovskijs „Hamlet“, Welles’ oder Gilliams „Don Quixote“ – oder die ursprüngliche, neunstündige Fassung von Stroheims „Greed“? Der legendenumwobene sechsstündige Rohschnitt von Ciminos „Heaven’s Gate“, oder ein echter Director’s Cut von Scorseses „Gangs of New York“? Die Träume, die an diesen Lücken hängen, sind stets so übergroß, dass kein Film ihnen jemals gerecht werden könnte, und fast scheint es, als wäre das Kino als Projektionsfläche für solcherlei Träume am wirksamsten dort, wo es gar keinen Film mehr projiziert.

„Die Lücke, die der Teufel lässt“ weiterlesen

Hinter’m Horizont geht’s weiter

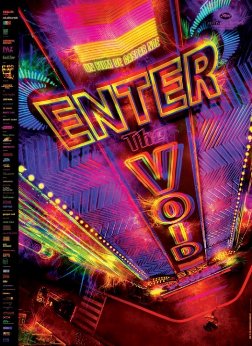

Natürlich ist es ein Fluch, nach einem Film wie „Irréversible“ weitermachen zu müssen. Mit seinem Meisterwerk hatte Gaspar Noë im Jahr 2002 schließlich nicht nur einen der ganz zweifelsohne bedeutendsten Filme des letzten Jahrzehnts inszeniert, sondern im Grunde gleich eine ganze Entwicklungslinie der Kinogeschichte an ihren schlüssigen Endpunkt geführt und ganz buchstäblich zur Explosion gebracht. Sieben Jahre lang schwieg Noë im Anschluss an seinen großen Wurf, von einer Handvoll eher als Stilübungen zu begreifender Kurzfilme abgesehen. Nun liegt mit „Enter the Void“ sein neuer, mit einer Spielzeit von knapp 160 Minuten nur als monumental zu bezeichnender Kinofilm vor. Und das ist er sicherlich im allerwörtlichsten Sinne: ein KINOfilm, begriffen als somatische Rauscherfahrung.

Natürlich ist es ein Fluch, nach einem Film wie „Irréversible“ weitermachen zu müssen. Mit seinem Meisterwerk hatte Gaspar Noë im Jahr 2002 schließlich nicht nur einen der ganz zweifelsohne bedeutendsten Filme des letzten Jahrzehnts inszeniert, sondern im Grunde gleich eine ganze Entwicklungslinie der Kinogeschichte an ihren schlüssigen Endpunkt geführt und ganz buchstäblich zur Explosion gebracht. Sieben Jahre lang schwieg Noë im Anschluss an seinen großen Wurf, von einer Handvoll eher als Stilübungen zu begreifender Kurzfilme abgesehen. Nun liegt mit „Enter the Void“ sein neuer, mit einer Spielzeit von knapp 160 Minuten nur als monumental zu bezeichnender Kinofilm vor. Und das ist er sicherlich im allerwörtlichsten Sinne: ein KINOfilm, begriffen als somatische Rauscherfahrung.

„Hinter’m Horizont geht’s weiter“ weiterlesen

Durchgänge ins Fantastische

Fast könnte man es für das ästhetische Abschreiten von Amplituden halten, was Terry Gilliam in seinen letzten drei Filmen vollführt: Nach seinem missratenen, einer vermeintlich düsteren deutschen Romantik nachhechelndem „The Brothers Grimm“ (2005) folgte im selben Jahr mit „Tideland“ (2005) eine verstörende Reise in die Fantasiewelt eines Mädchens, das den Tod des Vaters an einer Überdosis Rauschgift miterleben und verarbeiten muss. In der Diktion der Kurvendiskussion gesprochen, befindet sich Gilliam mit seinem aktuellen Film „Das Kabinett des Dr. Parnassus“ an einem Wendepunkt. Märchenhaft, aber nicht so märchenhaft wie „The Brothers Grimm“; psychonautisch, aber nicht so psychonautisch wie „Tideland“, bereitet er vielleicht alles für sein Lebenswerk „The Man who Killed Don Quichotte“ vor.

Fast könnte man es für das ästhetische Abschreiten von Amplituden halten, was Terry Gilliam in seinen letzten drei Filmen vollführt: Nach seinem missratenen, einer vermeintlich düsteren deutschen Romantik nachhechelndem „The Brothers Grimm“ (2005) folgte im selben Jahr mit „Tideland“ (2005) eine verstörende Reise in die Fantasiewelt eines Mädchens, das den Tod des Vaters an einer Überdosis Rauschgift miterleben und verarbeiten muss. In der Diktion der Kurvendiskussion gesprochen, befindet sich Gilliam mit seinem aktuellen Film „Das Kabinett des Dr. Parnassus“ an einem Wendepunkt. Märchenhaft, aber nicht so märchenhaft wie „The Brothers Grimm“; psychonautisch, aber nicht so psychonautisch wie „Tideland“, bereitet er vielleicht alles für sein Lebenswerk „The Man who Killed Don Quichotte“ vor.

Kapitalistische Ökonomie als Horror

„Hostel“ und „Hostel II“[1] setzen aktuelle ökonomische Diskurse als Horror-Ästhetik um. Das Hauptthema beider Filme ist eine neue Form des modernen Kapitalismus, die sowohl Expansion des Kapitals nach Außen wie Globalisierung[2] als auch nach Innen wie Kommerzialisierung intimer Lebensbereiche bis hin zu individuellen Identitätskonzepten[3] auffasst. Freud umformulierend wird Ökonomie zum Schicksal des männlichen Subjektes, die aber die Form des Destruktions- bzw. Todestriebes einnimmt. Beide „Hostels“ präsentieren das heutzutage bevorzugte Wirtschaftssubjekt als Lustmörder.

„Hostel“ und „Hostel II“[1] setzen aktuelle ökonomische Diskurse als Horror-Ästhetik um. Das Hauptthema beider Filme ist eine neue Form des modernen Kapitalismus, die sowohl Expansion des Kapitals nach Außen wie Globalisierung[2] als auch nach Innen wie Kommerzialisierung intimer Lebensbereiche bis hin zu individuellen Identitätskonzepten[3] auffasst. Freud umformulierend wird Ökonomie zum Schicksal des männlichen Subjektes, die aber die Form des Destruktions- bzw. Todestriebes einnimmt. Beide „Hostels“ präsentieren das heutzutage bevorzugte Wirtschaftssubjekt als Lustmörder.

Wie die Welt aufwächst

Die Eindrücke des ersten Lebensjahres sollen für den Menschen besonders prägend sein, behaupten Verhaltenspsychologen. Wie man die Entwicklung in dieser Phase jedoch am besten beeinflusst – hier gehen die Meinungen stark auseinander. Thomas Balmès hält für seinen Dokumentarfilm Aufnahmen von vier Babies fest, die in vier verschiedenen Ländern zur Welt kommen und ihre ersten Lebenserfahrungen machen: Ponijao aus Namibia, Mari aus Japan, Bayar aus der Mongolei und Hattie aus den USA. Erstaunlich ist dabei, wie wenig die Erziehung mit der bewussten Entscheidung zu tun hat und wie sehr man durch den sozial und ökonomisch bedingten Lebensstil „erzieht“. „Wie die Welt aufwächst“ weiterlesen

Die Eindrücke des ersten Lebensjahres sollen für den Menschen besonders prägend sein, behaupten Verhaltenspsychologen. Wie man die Entwicklung in dieser Phase jedoch am besten beeinflusst – hier gehen die Meinungen stark auseinander. Thomas Balmès hält für seinen Dokumentarfilm Aufnahmen von vier Babies fest, die in vier verschiedenen Ländern zur Welt kommen und ihre ersten Lebenserfahrungen machen: Ponijao aus Namibia, Mari aus Japan, Bayar aus der Mongolei und Hattie aus den USA. Erstaunlich ist dabei, wie wenig die Erziehung mit der bewussten Entscheidung zu tun hat und wie sehr man durch den sozial und ökonomisch bedingten Lebensstil „erzieht“. „Wie die Welt aufwächst“ weiterlesen

Mash up oder deutsche Strenge

„Mash Up“ war das Motto des diesjährigen European Media Art Festivals in Osnabrück. Gemeint ist damit die Collage und Vermischung vorhandener Medienbilder, was dann zu einem eigenen ästhetischen, satirischen und subversiven Stilmittel wird. Bemerkenswert jedoch, dass sich gerade mehrere deutsche Filmemacher mit ihren neuen Werken genau diesem Mash Up weitgehend entzogen und ihren individuellen Stil fortgeführt haben.

„Mash Up“ war das Motto des diesjährigen European Media Art Festivals in Osnabrück. Gemeint ist damit die Collage und Vermischung vorhandener Medienbilder, was dann zu einem eigenen ästhetischen, satirischen und subversiven Stilmittel wird. Bemerkenswert jedoch, dass sich gerade mehrere deutsche Filmemacher mit ihren neuen Werken genau diesem Mash Up weitgehend entzogen und ihren individuellen Stil fortgeführt haben.

Contemplating the Complexity of Life

Mit „Universal Soldier“ von 1992 hat der schwäbische Blockbusterregisseur Roland Emmerich seinen vielleicht einzigen wirklich intelligenten Film geschaffen. Im Gegensatz zu späteren, ultrateuren Werken wie den (natürlich gleichwohl großartigen) apokalyptischen Opern „The Day after Tomorrow“ und „2012“ traf dort das schamlos Plakative seiner Inszenierung noch nicht auf eine gewaltsam nivellierte, familienfreundlich-biedere Narration, sondern kreierte im Zusammenspiel mit dem trashig-exploitativen Gestus der am teureren Rand des B-Pictures entlang navigierenden Narration eine Reibungsfläche, deren durchaus produktive Spannungen in einem grandiosen Shootout von grotesker Komik in einem Einkaufszentrum kulminierten. Das Einzige, was „Universal Soldier“ zur endgültigen Großartigkeit vielleicht noch fehlte, war ein Gespür für jene Bewegungspoesie, die den besten Filmen des Actiongenres zu eigen ist – eine Poesie, die in der ganz und gar geradlinigen Inszenierung des Regiepragmatikers Emmerich keinen Raum hat.

Mit „Universal Soldier“ von 1992 hat der schwäbische Blockbusterregisseur Roland Emmerich seinen vielleicht einzigen wirklich intelligenten Film geschaffen. Im Gegensatz zu späteren, ultrateuren Werken wie den (natürlich gleichwohl großartigen) apokalyptischen Opern „The Day after Tomorrow“ und „2012“ traf dort das schamlos Plakative seiner Inszenierung noch nicht auf eine gewaltsam nivellierte, familienfreundlich-biedere Narration, sondern kreierte im Zusammenspiel mit dem trashig-exploitativen Gestus der am teureren Rand des B-Pictures entlang navigierenden Narration eine Reibungsfläche, deren durchaus produktive Spannungen in einem grandiosen Shootout von grotesker Komik in einem Einkaufszentrum kulminierten. Das Einzige, was „Universal Soldier“ zur endgültigen Großartigkeit vielleicht noch fehlte, war ein Gespür für jene Bewegungspoesie, die den besten Filmen des Actiongenres zu eigen ist – eine Poesie, die in der ganz und gar geradlinigen Inszenierung des Regiepragmatikers Emmerich keinen Raum hat.

„Contemplating the Complexity of Life“ weiterlesen

Zensur heute in Deutschland (Update)

F.LM war auf dem zweitägigen Kolloquium „Gefährliches Kino? – Filme im Konflikt mit Gesetz, Geld und Gesellschaft“ (unser Tagungsbericht folgt in Kürze) und präsentiert von dort exklusiv den Vortrag von Dr. Roland Seim über zum Thema „Zensur heute in Deutschland“:

Roland Seim: Zensur heute in Deutschland from T3XT3.DE on Vimeo.

Der Siegener Filmwissenschaftler Dr. habil. Marcus Stiglegger spricht über so genannte „Torture Porns“ und den Zusammenhang von Ästhetik und Rezeption filmischer Gewaltdarstellung.

Marcus Stiglegger: Ein Genre unter Verdacht: Terrorkino from T3XT3.DE on Vimeo.

Welcome to the Machine

„Ich weiß, dass ich sterben werde. Ich fühle es, wie man eine Erkältung kommen fühlt“, schreibt Tom in einem Brief an die Eltern. Aber auch: „Ich habe keine Angst.“ Tom ist Engländer, 21, ein junger Mann vom Land, der in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs eingezogen wird, um mit Tausenden anderer Soldaten am D-Day den Strand der Normandie zu stürmen. Wie so viele wird er den Ausgang der Invasion nicht erleben, wird er einer von vielen namenlosen Toten sein, nicht mehr als eine Nummer, Material, Brennstoff für die Maschine, den „Overlord“, diesen rasenden, monolithischen Kriegsgott, der, einmal ins Rollen geraten, nicht mehr aufzuhalten ist. „Welcome to the Machine“ weiterlesen

„Ich weiß, dass ich sterben werde. Ich fühle es, wie man eine Erkältung kommen fühlt“, schreibt Tom in einem Brief an die Eltern. Aber auch: „Ich habe keine Angst.“ Tom ist Engländer, 21, ein junger Mann vom Land, der in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs eingezogen wird, um mit Tausenden anderer Soldaten am D-Day den Strand der Normandie zu stürmen. Wie so viele wird er den Ausgang der Invasion nicht erleben, wird er einer von vielen namenlosen Toten sein, nicht mehr als eine Nummer, Material, Brennstoff für die Maschine, den „Overlord“, diesen rasenden, monolithischen Kriegsgott, der, einmal ins Rollen geraten, nicht mehr aufzuhalten ist. „Welcome to the Machine“ weiterlesen

Die Geburt des Roboters aus dem Geist der Science Fiction

Als der erste Industrie-Roboter mit Namen UNIMATE im Jahre 1961 seine Arbeit aufnahm, war das intellektuelle Konzept, das ihm zugrunde lag, schon längst durchdacht: Bis in die griechische Antike, zu den Golem-Sagen des Judentums oder der mittelalterlichen Philosophie lässt sich die Idee des künstlichen, mechanischen Menschen zurückverfolgen. Dass UNIMATE und seine Nachkommen diese Fantasien hernach in Qualität und Quantität stärker beeinflussten als ihre mythologischen Quellen, ist allerdings auch unzweifelhaft. Wie bei vielen Technologien ist die Beziehung zwischen Innovation und kultureller Verarbeitung wechselseitig. Eigentlich handelt das Jugendbuch „Roboter. Was unsere Helfer von Morgen heute schon können“ nicht davon. Doch bereits im Titel deutet sich dieser Subtext an, ja drängt sich förmlich auf, sodass eine Betrachtung des Buches unter diesem Paradigma allemal lohnenswert erscheint.

Als der erste Industrie-Roboter mit Namen UNIMATE im Jahre 1961 seine Arbeit aufnahm, war das intellektuelle Konzept, das ihm zugrunde lag, schon längst durchdacht: Bis in die griechische Antike, zu den Golem-Sagen des Judentums oder der mittelalterlichen Philosophie lässt sich die Idee des künstlichen, mechanischen Menschen zurückverfolgen. Dass UNIMATE und seine Nachkommen diese Fantasien hernach in Qualität und Quantität stärker beeinflussten als ihre mythologischen Quellen, ist allerdings auch unzweifelhaft. Wie bei vielen Technologien ist die Beziehung zwischen Innovation und kultureller Verarbeitung wechselseitig. Eigentlich handelt das Jugendbuch „Roboter. Was unsere Helfer von Morgen heute schon können“ nicht davon. Doch bereits im Titel deutet sich dieser Subtext an, ja drängt sich förmlich auf, sodass eine Betrachtung des Buches unter diesem Paradigma allemal lohnenswert erscheint.

„Die Geburt des Roboters aus dem Geist der Science Fiction“ weiterlesen

Sam Spence – Zu Gast bei der deutschen Rockmusik

„Dulcimer“ heißt ein Club in Manchester, der vor allem durch sein eigenwilliges Beschallungsprogramm Bekanntheit erlangt hat. Dort legen Andy Votel und Dom Thomas eine Musik auf, die man so nirgendwo in der Stadt zu hören bekommt. Sie nennen es Turk-Jerk oder Global-Glam. Lange konnte man ihre B-Music-Mixe als „Dulcimer’s podcast – music from the bar“ abonnieren. Kommentarlos wurden die Abende zu persischem Pomegranates Pop oder French Freek gestreamt und anschließend in Internetforen diskutiert. Ob unbekannte Rockmusik aus Osteuropa und der Türkei, vergessene Library-Elektronik, Krautrock oder Filmmusik aus Pakistan, immer interessant und im Blick war die ungewöhnliche landestypische Brechung eines allgemeinen Popverständnisses der 70er Jahre – Musik von vertrauten Fremden für unbekannte Spezialisten.

„Dulcimer“ heißt ein Club in Manchester, der vor allem durch sein eigenwilliges Beschallungsprogramm Bekanntheit erlangt hat. Dort legen Andy Votel und Dom Thomas eine Musik auf, die man so nirgendwo in der Stadt zu hören bekommt. Sie nennen es Turk-Jerk oder Global-Glam. Lange konnte man ihre B-Music-Mixe als „Dulcimer’s podcast – music from the bar“ abonnieren. Kommentarlos wurden die Abende zu persischem Pomegranates Pop oder French Freek gestreamt und anschließend in Internetforen diskutiert. Ob unbekannte Rockmusik aus Osteuropa und der Türkei, vergessene Library-Elektronik, Krautrock oder Filmmusik aus Pakistan, immer interessant und im Blick war die ungewöhnliche landestypische Brechung eines allgemeinen Popverständnisses der 70er Jahre – Musik von vertrauten Fremden für unbekannte Spezialisten.

„Sam Spence – Zu Gast bei der deutschen Rockmusik“ weiterlesen

My Sassy Terminator

Bereits in Kwak Jae-Youngs Kinodebüt „My Sassy Girl“ (2001), zur Hochphase der koreanischen New Wave um die Jahrtausendwende entstanden und seither zum viel geliebten Klassiker avanciert, gibt es ein Filmdrehbuch mit dem Titel „Demolition Terminator“. Verfasst von der verhaltensauffälligen Freundin des schüchternen Protagonisten, bringt es dort im allerschönsten unter den Running Gags dieser grellen Komödie einen Leser nach dem anderen dazu, sich vor Entsetzen lautstark zu übergeben. Mit seinem vierten Film „Cyborg She“ schloss Kwak dann sieben Jahre später einen Kreis, indem er seine Variation auf die zitierte Vorlage inszenierte und damit demonstrierte, wie „The Terminator“ hätte aussehen können, hätte James Cameron ihn als romantische Komödie konzipiert.

Bereits in Kwak Jae-Youngs Kinodebüt „My Sassy Girl“ (2001), zur Hochphase der koreanischen New Wave um die Jahrtausendwende entstanden und seither zum viel geliebten Klassiker avanciert, gibt es ein Filmdrehbuch mit dem Titel „Demolition Terminator“. Verfasst von der verhaltensauffälligen Freundin des schüchternen Protagonisten, bringt es dort im allerschönsten unter den Running Gags dieser grellen Komödie einen Leser nach dem anderen dazu, sich vor Entsetzen lautstark zu übergeben. Mit seinem vierten Film „Cyborg She“ schloss Kwak dann sieben Jahre später einen Kreis, indem er seine Variation auf die zitierte Vorlage inszenierte und damit demonstrierte, wie „The Terminator“ hätte aussehen können, hätte James Cameron ihn als romantische Komödie konzipiert.

„My Sassy Terminator“ weiterlesen

Reisen in die Vergangenheit, aus dem Vergessen

Die Funktion von Medien ist nach einer gängigen Definition die Speicherung und Übertragung von Informationen. Dass bei Filmen jenseits des Kinos insbesondere jene Speicher-Funktion weiter in den Vordergrund rückt und damit das Archiv der Filmgeschichte nicht nur sichtbar, sondern auch im Privaten strukturierbar wird, lässt sich zeitweilig zum in ihnen verhandelten Thema in Beziehung setzen. In der über einhundertjährigen Mediengeschichte des Films haben die Datenträger, auf denen die Bilder gespeichert sind, häufig gewechselt – zumeist war mit dem Wechsel auch ein qualitativer Fortschriftt verbunden: Es konnten mehr Informationen gespeichert werden, die Bild- und Tonqualität wurde besser. Das jüngste Medium in dieser Geschichte ist die Blu-ray-Disc, die die für Heim-Formate bislang höchste Speicherdichte anbietet. Nach und nach wird für Blu-rays nun die Filmgeschichte aufbereitet – zuvorderst werden dabei Filme berücksichtigt, die als kulturell höherwertig – oder mit einem anderen Wort: „erinnerungswürdiger“ – als andere gelten. Im Fall der beiden im folgenden zu besprechenden Aufbereitungen kreuzt sich das Thema von Speichern/Erinnern auf der medienmateriellen Seite und in den Stories der Filme, geht es doch bei beiden ums Erinnern und Vergessen.

Die Funktion von Medien ist nach einer gängigen Definition die Speicherung und Übertragung von Informationen. Dass bei Filmen jenseits des Kinos insbesondere jene Speicher-Funktion weiter in den Vordergrund rückt und damit das Archiv der Filmgeschichte nicht nur sichtbar, sondern auch im Privaten strukturierbar wird, lässt sich zeitweilig zum in ihnen verhandelten Thema in Beziehung setzen. In der über einhundertjährigen Mediengeschichte des Films haben die Datenträger, auf denen die Bilder gespeichert sind, häufig gewechselt – zumeist war mit dem Wechsel auch ein qualitativer Fortschriftt verbunden: Es konnten mehr Informationen gespeichert werden, die Bild- und Tonqualität wurde besser. Das jüngste Medium in dieser Geschichte ist die Blu-ray-Disc, die die für Heim-Formate bislang höchste Speicherdichte anbietet. Nach und nach wird für Blu-rays nun die Filmgeschichte aufbereitet – zuvorderst werden dabei Filme berücksichtigt, die als kulturell höherwertig – oder mit einem anderen Wort: „erinnerungswürdiger“ – als andere gelten. Im Fall der beiden im folgenden zu besprechenden Aufbereitungen kreuzt sich das Thema von Speichern/Erinnern auf der medienmateriellen Seite und in den Stories der Filme, geht es doch bei beiden ums Erinnern und Vergessen.

„Reisen in die Vergangenheit, aus dem Vergessen“ weiterlesen

»Best Dream in the History of Dreams«

Der Videoclip-Regisseur Spike Jonze hat in zahlreichen Spielfilmen sein Talent als Erzähler skurriler Geschichten bewiesen. Zusammen mit Michel Gondry hat er die Filmästhetik um maßgebliche Ästhetiken des Musikvideos bereichert, dabei jedoch eine ganz eigene Sprache gefunden. Diese findet sich quasi kondensiert in seinem neuesten Werk, einem 30-minütigen Kurzfilm mit dem Titel „I’m Here“, der die Liebesgeschichte zweier Roboter in an „absolut world“ erzählt. Der Untertitel verrät bereits, dass es sich um einen Werbefilm handelt – für die Wodka-Marke „Absolut“; vom Getränk selbst ist in „I’m Here“ zum Glück nichts zu sehen. Jochen Werner und Stefan Höltgen haben den Film zusammen gesehen und einen Videopodcast dazu erstellt:

Auf dem Spiel-Feld der Ehre

Wenn in der Virtualität kein Platz mehr ist, kommen die Avatare zurück ins Reale. Unter diesem etwas abgewandelten, aber doch nicht ganz unpassenden „Zombie“-Motto könnte man eine Entwicklung jenes Science-Fiction-Motivs zusammenfassen, das seinen Beginn in den 1970er Jahren genommen hat, als in Rainer Werner Fassbinders „Welt am Draht“ und Tom Toelles „Das Millionenspiel“ erstmals mediale und virtuelle Realitäten auf die außermediale Wirklichkeit des Zuschauers übergriffen. Der Verlauf und das Resultat dieses Übergriffs ist in solchen Filmen fast immer ein wenn nicht katastrophaler, so doch zumindest gesellschaftszersetzender. Jüngste Produktionen dieser Motiv-Kette sind Jonathan Mostows „Surrogates“, James Camerons „Avatar“ und der jetzt auf Blu-ray-Disc erschienene Film „Gamer“ der Regisseure Mark Neveldine und Brian Taylor.

Wenn in der Virtualität kein Platz mehr ist, kommen die Avatare zurück ins Reale. Unter diesem etwas abgewandelten, aber doch nicht ganz unpassenden „Zombie“-Motto könnte man eine Entwicklung jenes Science-Fiction-Motivs zusammenfassen, das seinen Beginn in den 1970er Jahren genommen hat, als in Rainer Werner Fassbinders „Welt am Draht“ und Tom Toelles „Das Millionenspiel“ erstmals mediale und virtuelle Realitäten auf die außermediale Wirklichkeit des Zuschauers übergriffen. Der Verlauf und das Resultat dieses Übergriffs ist in solchen Filmen fast immer ein wenn nicht katastrophaler, so doch zumindest gesellschaftszersetzender. Jüngste Produktionen dieser Motiv-Kette sind Jonathan Mostows „Surrogates“, James Camerons „Avatar“ und der jetzt auf Blu-ray-Disc erschienene Film „Gamer“ der Regisseure Mark Neveldine und Brian Taylor.

Vom Nutzen der Bücherverbrennung & Co.

Es ist nicht gerade so, dass es dringend an der Zeit wäre, dem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek endlich eine Präsenz in bewegten Bildern zu geben. Über den Lacanianer gibt es ganz im Gegenteil bereits eine Vielzahl an filmischen Abarbeitungen. Man erinnere sich etwa an Astra Taylors Königsportrait „Zizek!“ von 2005, bei dem sich erlernen ließ, dass der wuschelige Wirrkopf seine Unterhosen im Geschirrschrank aufhängt. Taylor war es auch, die ihn drei Jahre später in ihrer episodischen Philosophenansammlung „Examined Life“ auf die Müllkippe schickte, um den Marxisten darüber schwadronieren zu lassen, warum der Mensch angesichts des eigenen Abfalls in Transzendenzzustände fallen sollte, anstatt dem romantischen Gedanken der Liebe zur Natur nachzuhängen. Schließlich ist da noch „The Pervert’s Guide to Cinema„, in welchem Žižek selbst zum Erzähler wird und das tut, was er am Liebsten macht: Schwatzen, palavern, plappern über Film, auf Film, im Film.

Es ist nicht gerade so, dass es dringend an der Zeit wäre, dem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek endlich eine Präsenz in bewegten Bildern zu geben. Über den Lacanianer gibt es ganz im Gegenteil bereits eine Vielzahl an filmischen Abarbeitungen. Man erinnere sich etwa an Astra Taylors Königsportrait „Zizek!“ von 2005, bei dem sich erlernen ließ, dass der wuschelige Wirrkopf seine Unterhosen im Geschirrschrank aufhängt. Taylor war es auch, die ihn drei Jahre später in ihrer episodischen Philosophenansammlung „Examined Life“ auf die Müllkippe schickte, um den Marxisten darüber schwadronieren zu lassen, warum der Mensch angesichts des eigenen Abfalls in Transzendenzzustände fallen sollte, anstatt dem romantischen Gedanken der Liebe zur Natur nachzuhängen. Schließlich ist da noch „The Pervert’s Guide to Cinema„, in welchem Žižek selbst zum Erzähler wird und das tut, was er am Liebsten macht: Schwatzen, palavern, plappern über Film, auf Film, im Film.

In Kroatien, auf dem Berg, hinter dem Wald

Der französische Horrorfilm unterhält ein interessantes und spannungsgeladenes Verhältnis zum Balkan – und insbesondere zur dortigen Familienkultur, wie sich zuletzt am 2006 erschienenen „Ils“ gezeigt hat: Verwahrloste rumänische Kinder machen Jagd auf harmlose französische Erwachsene. In „Vertige“ sind es noch junge Franzosen, die dieses mal von einem kroatischen Kindskopf gejagt werden – ein erwachsener Mann, der, wie sich im Abspann herausstellt, als Kind in Kroatien entführt und auf einen einsamen Berg verschleppt wurde, wo ihm kaum etwas anderes übrig blieb, als verrückt & Kannibale zu werden.

Der französische Horrorfilm unterhält ein interessantes und spannungsgeladenes Verhältnis zum Balkan – und insbesondere zur dortigen Familienkultur, wie sich zuletzt am 2006 erschienenen „Ils“ gezeigt hat: Verwahrloste rumänische Kinder machen Jagd auf harmlose französische Erwachsene. In „Vertige“ sind es noch junge Franzosen, die dieses mal von einem kroatischen Kindskopf gejagt werden – ein erwachsener Mann, der, wie sich im Abspann herausstellt, als Kind in Kroatien entführt und auf einen einsamen Berg verschleppt wurde, wo ihm kaum etwas anderes übrig blieb, als verrückt & Kannibale zu werden.