Um panache geht es in diesem Film: jene Tugend kompromissloser Tapferkeit vor dem Feind, jener eiskalte und schnörkellose Professionalismus, der den harten Jungs irgendwann einmal – wohl mit dem Verlust des Gangsterethos – verloren gegangen ist. Man muss nicht zuerst schießen, man muss lediglich zuerst treffen, das wusste bereits William Munny in Clint Eastwoods epochalem Spätwestern „Unforgiven“. So wie dieser ist auch Jesse V. Johnsons „The Butcher“ ein Film der alten Männer, aber statt Zynismus und Bitterkeit herrschen hier Wärme und Wehmut vor. Die melancholische Färbung der Erzählung etabliert bereits in den ersten Sekunden des Films der große, tragische Mime Michael Ironside mit einem Monolog über die guten alten Zeiten und die harten Jungs, die heute einfach nicht mehr so sind, wie sie einmal waren. Ironside ist nur in diesem Film, um diese wenigen Sätze zu sprechen, und sie bestimmen den Tonfall für alles Folgende.

Jesse V. Johnson, der in den letzten Jahren bereits mit einigen ungewöhnlichen Arbeiten aus der Masse der Low-Budget-Actionregisseure herausstach, erzählt in seinem bisher ambitioniertesten Werk die Geschichte des alternden Mobsters Merle „Butcher“ Hench (Eric Roberts), einem ehemaligen Preisboxer, der nach seiner Karriere zum Handlanger in einer mafiösen Organisation geworden ist, dort aber nie über den Status als kleiner Gauner hinausgekommen ist und nun „einen Drink einem Kampf vorzieht“, wie es im einführenden Off-Kommentar des Prologs über ihn heißt. Merle sieht dem Herbst seines Lebens und seiner kriminellen Karriere entgegen, als er zur Kenntnis nehmen muss, dass ihm im Grunde niemand wirklich Achtung entgegenbringt. Sein Boss Murdoch (Robert Davi) rät ihm zum vorzeitigen Ruhestand, weil er einen jungen Gangster, der ihm wiederholt Schwierigkeiten bereitet hat, mit warnenden Worten davonkommen lässt, statt ihn dem Jobprofil entsprechend kaltblütig hinzurichten, und sein Rivale Eddie lockt ihn gar in eine Falle, um ihn zunächst zu ermorden und ihm dann den Raub von knapp 5 Millionen Dollar Mafiageld in die Schuhe zu schieben. Doch Merle mag nicht zu den ehrgeizigsten oder brutalsten Jungs im Syndikat zu gehören – ein kühl kalkulierender Professional ist er in jedem Fall. Somit stellt sich Merle gegen den als Vaterfigur fungierenden Murdoch und macht sich mit der Kellnerin Jackie (Irina Björklund) auf den Weg in ein neues Leben – oder doch zumindest auf einen letzten großen Rachefeldzug zur Wiedererringung seiner lang verlorenen Würde.

Jesse V. Johnson, der in den letzten Jahren bereits mit einigen ungewöhnlichen Arbeiten aus der Masse der Low-Budget-Actionregisseure herausstach, erzählt in seinem bisher ambitioniertesten Werk die Geschichte des alternden Mobsters Merle „Butcher“ Hench (Eric Roberts), einem ehemaligen Preisboxer, der nach seiner Karriere zum Handlanger in einer mafiösen Organisation geworden ist, dort aber nie über den Status als kleiner Gauner hinausgekommen ist und nun „einen Drink einem Kampf vorzieht“, wie es im einführenden Off-Kommentar des Prologs über ihn heißt. Merle sieht dem Herbst seines Lebens und seiner kriminellen Karriere entgegen, als er zur Kenntnis nehmen muss, dass ihm im Grunde niemand wirklich Achtung entgegenbringt. Sein Boss Murdoch (Robert Davi) rät ihm zum vorzeitigen Ruhestand, weil er einen jungen Gangster, der ihm wiederholt Schwierigkeiten bereitet hat, mit warnenden Worten davonkommen lässt, statt ihn dem Jobprofil entsprechend kaltblütig hinzurichten, und sein Rivale Eddie lockt ihn gar in eine Falle, um ihn zunächst zu ermorden und ihm dann den Raub von knapp 5 Millionen Dollar Mafiageld in die Schuhe zu schieben. Doch Merle mag nicht zu den ehrgeizigsten oder brutalsten Jungs im Syndikat zu gehören – ein kühl kalkulierender Professional ist er in jedem Fall. Somit stellt sich Merle gegen den als Vaterfigur fungierenden Murdoch und macht sich mit der Kellnerin Jackie (Irina Björklund) auf den Weg in ein neues Leben – oder doch zumindest auf einen letzten großen Rachefeldzug zur Wiedererringung seiner lang verlorenen Würde.

Die Art und Weise, wie Regisseur Johnson und Hauptdarsteller Roberts diesen Merle Hench zeichnen, als nicht aus Neigung oder Selbstzweck brutalen, aber im Angesicht seiner Gegner absolut kaltblütigen Profi und dennoch gutmütigen, duldsamen und von einem langen Leben auf der falschen Seite des Gesetzes gezeichneten Mann, ist schlichtweg eindrucksvoll. Dabei ist es vor allem Eric Roberts, der „The Butcher“ geradezu beherrscht: Während um ihn herum, und wesentlich durch sein Zutun, der Film insbesondere in der zweiten Hälfte der beinahe zweistündigen Laufzeit immer mehr explodiert in einen blutigen Alptraum, scheint sein Merle in jeder Sekunde in sich zu ruhen – wie eine Art Zen-Meister des Tötens. „Vielleicht lebe ich nicht lang, Eddie – aber immerhin länger als du.“ All den großen alten Männern in diesem Film – Roberts, Ironside, Davi –, die sich nach ihren unvergesslichen Kinorollen in den großen Filmen der 1980er und 90er Jahre nun schon dekadenlang durch den Sumpf achtklassiger DTV-Genreproduktionen schlagen, scheint bewusst zu sein, dass es hier um so viel mehr geht als nur einen weiteren hyperblutigen Gangsterfilm. Es ist eine vielleicht letzte Chance, in einem großen Film zu spielen (und wenn das auch niemand merken wird; diese Rollen scheinen viel zu intim, um sie mit allzu vielen Menschen zu teilen); es ist ein Geschenk, eine Wiederaneignung der zwischen Trashfilm und Massenmanufaktur abhanden gekommenen Selbstachtung. Gleichzeitig ist es ein Abschied, eine in einen exquisiten Jazzsoundtrack voller letzter Klänge hineingeschmiegte Hinterlassenschaft an die Nachwelt, die fortan bleiben und immer wieder von einem ausgesuchten, sehr glücklichen Publikum entdeckt werden wird.

„Ich habe nie einen Mann um etwas gebeten. Jetzt wird einfach gestorben.“ Weltabgewandter, jenseitiger als „The Butcher“ kann ein Film kaum sein, und das unaufgeregte, aber niemals ungerührte Spiel von Eric Roberts, für den dies hier ein Alterswerk in der Dimension von Tarantinos „Jackie Brown“ darstellt, behält Johnsons gewagtes Konzept in jedem Moment vor dem Umkippen in Kitsch oder schlichten Gewaltfetisch. Tatsächlich ist „The Butcher“ das erste Meisterwerk eines hochtalentierten, kühnen DTV-Filmemachers und einer der schönsten, sentimentalsten Filme des Kino(video)jahres. „Gefühle sind ein verdammter Luxus“, so heißt es einmal darin, und Merle Hench lächelt nur wissend und ein bisschen traurig. Die getragene Erzählweise, die sanfte Elegik. die hyperbetonten Gewalteruptionen, die erlesene Besetzung noch der kleinsten Nebenrollen – das alles macht „The Butcher“, dem kaum nennenswerten Budget zum Trotz und Widerspruch, zu einem wahrhaft luxuriösen Film. Und warum eigentlich sollte man sich mit weniger zufrieden geben?

„Ich habe nie einen Mann um etwas gebeten. Jetzt wird einfach gestorben.“ Weltabgewandter, jenseitiger als „The Butcher“ kann ein Film kaum sein, und das unaufgeregte, aber niemals ungerührte Spiel von Eric Roberts, für den dies hier ein Alterswerk in der Dimension von Tarantinos „Jackie Brown“ darstellt, behält Johnsons gewagtes Konzept in jedem Moment vor dem Umkippen in Kitsch oder schlichten Gewaltfetisch. Tatsächlich ist „The Butcher“ das erste Meisterwerk eines hochtalentierten, kühnen DTV-Filmemachers und einer der schönsten, sentimentalsten Filme des Kino(video)jahres. „Gefühle sind ein verdammter Luxus“, so heißt es einmal darin, und Merle Hench lächelt nur wissend und ein bisschen traurig. Die getragene Erzählweise, die sanfte Elegik. die hyperbetonten Gewalteruptionen, die erlesene Besetzung noch der kleinsten Nebenrollen – das alles macht „The Butcher“, dem kaum nennenswerten Budget zum Trotz und Widerspruch, zu einem wahrhaft luxuriösen Film. Und warum eigentlich sollte man sich mit weniger zufrieden geben?

The Butcher – The New Scarface

(The Butcher, USA 2007)

Regie & Drehbuch: Jesse V. Johnson; Musik: Marcello Di Francisci; Kamera: Robert Hayes; Schnitt: Ken Blackwell

Darsteller: Eric Roberts, Robert Davi, Irina Björklund, Michael Ironside, Keith David, Bokeem Woodbine, Geoffrey Lewis

Länge: ca. 109 Minuten

Verleih: Mr. Banker/Sunfilm

Zur DVD von Mr. Banker

Hier ist Vorsicht geboten, da neben der ungekürzten Fassung mit JK-Freigabe auch eine um knapp 9 Minuten gekürzte Fassung mit FSK-Siegel KJ existiert. Die ungekürzte DVD des Labels Mr. Banker ist aber tadellos und bietet den Film in guter Bild- und Tonqualität im englischen Originalton mit optionalen deutschen Untertiteln sowie in einer (gerade noch) akzeptablen deutschen Synchronfassung. Ein wenig Bonusmaterial gibt es auch noch.

Bild: 1,85:1 (anamorph)

Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1, Dolby Stereo 2.0), Englisch (Dolby Stereo 2.0)

Untertitel: Deutsch

Extras: Trailer, Teaser, Behind the Scenes, Bildergalerie

FSK: JK

Die DVD bei Amazon kaufen

Das Automobil zählt zweifelsohne zu den bedeutendsten Fetischobjekten des Kinos. Seine Faszinationskraft lässt sich nicht bloß thematisch begründen: viel eher ist von einer strukturellen Anziehung zwischen ihm und dem kinematographischen Apparat auszugehen. Die Bewegung: der Filmstreifen, die Fahrbahnmarkierung. Der glattglänzende Lack der Oberfläche, das Grob-Motorische, Zerklüftete unter dem Lack, und schließlich: der destruktive Akt, die Verformung der Oberfläche, die Offenlegung letztlich des versteckten Maschinellen – alles erotische Momente, nachzuschlagen etwa bei Ballard/Cronenberg. Die Bewegung: das Grundfaszinosum des Kinos. Allein im Dunkel sitzen und gebannt werden – nicht von Erzählung, sondern von Bewegung. Der Traum vom Kino: von einem Leben ohne Stillstand, immer on the road und on the run. Die Objekte des Bildes, von der Photographie noch in Ewigkeit eingefroren, werden vom Filmprojektor stetig vorangepeitscht. Wo sie selbst stillstehen mögen, wird die Welt um sie herum in Bewegung gesetzt. „Aber nicht mehr die Figuren reagieren auf die optisch-akustischen Situationen, sondern die Bewegung der Welt tritt an die Stelle der zurücktretenden Bewegung der Figur.“ (Gilles Deleuze) Weil es auf eine grundlegende Sehnsucht des modernen Menschen zu antworten weiß – die Sehnsucht, es möge immer irgendeine Richtung geben, in die es weiterzugehen gilt –, muss die Beziehung des Menschen zum Kino als eine amour fou betrachtet werden.

Das Automobil zählt zweifelsohne zu den bedeutendsten Fetischobjekten des Kinos. Seine Faszinationskraft lässt sich nicht bloß thematisch begründen: viel eher ist von einer strukturellen Anziehung zwischen ihm und dem kinematographischen Apparat auszugehen. Die Bewegung: der Filmstreifen, die Fahrbahnmarkierung. Der glattglänzende Lack der Oberfläche, das Grob-Motorische, Zerklüftete unter dem Lack, und schließlich: der destruktive Akt, die Verformung der Oberfläche, die Offenlegung letztlich des versteckten Maschinellen – alles erotische Momente, nachzuschlagen etwa bei Ballard/Cronenberg. Die Bewegung: das Grundfaszinosum des Kinos. Allein im Dunkel sitzen und gebannt werden – nicht von Erzählung, sondern von Bewegung. Der Traum vom Kino: von einem Leben ohne Stillstand, immer on the road und on the run. Die Objekte des Bildes, von der Photographie noch in Ewigkeit eingefroren, werden vom Filmprojektor stetig vorangepeitscht. Wo sie selbst stillstehen mögen, wird die Welt um sie herum in Bewegung gesetzt. „Aber nicht mehr die Figuren reagieren auf die optisch-akustischen Situationen, sondern die Bewegung der Welt tritt an die Stelle der zurücktretenden Bewegung der Figur.“ (Gilles Deleuze) Weil es auf eine grundlegende Sehnsucht des modernen Menschen zu antworten weiß – die Sehnsucht, es möge immer irgendeine Richtung geben, in die es weiterzugehen gilt –, muss die Beziehung des Menschen zum Kino als eine amour fou betrachtet werden.

So nämlich zählt das acht Alben und zehn Jahre umfassende Werk von Roxy Music zu jenen Schätzen, die man nicht unter gefühlten achtzigtausend Durchgängen „Ob-la-di, ob-la-da“ durch bewusstes Albenstudium freilegen muss, sondern zu jenen, über die man noch über irgendeinen obskuren Umweg, ganz unvermittelt, stolpern kann. Zum Beispiel: „Beauty Queen“, vom famosen zweiten Album „For Your Pleasure“, dem großen Wurf vor dem Bruch mit Brian Eno. „Deep in the night / Plying very strange cargo / Our soul-ships pass by / Solo trips to the stars / In the sky“ – Bryan Ferrys Songs sind seltsame Bastarde, aus hemmungslosem, ironisch zugespitzem Kitsch, seltsam berührender Lyrik und atonalen Ausbrüchen. Das stetige Aus-der-Rolle-Fallen als künstlerisches Credo – Roxy Music waren im Grunde Punk, lang bevor Punk so genannt wurde, und sie haben Punk wohl auch sehr viel besser verstanden als all jene, die ihn später zum Genre gemacht und im Grunde damit bereits zu Grabe getragen haben.

So nämlich zählt das acht Alben und zehn Jahre umfassende Werk von Roxy Music zu jenen Schätzen, die man nicht unter gefühlten achtzigtausend Durchgängen „Ob-la-di, ob-la-da“ durch bewusstes Albenstudium freilegen muss, sondern zu jenen, über die man noch über irgendeinen obskuren Umweg, ganz unvermittelt, stolpern kann. Zum Beispiel: „Beauty Queen“, vom famosen zweiten Album „For Your Pleasure“, dem großen Wurf vor dem Bruch mit Brian Eno. „Deep in the night / Plying very strange cargo / Our soul-ships pass by / Solo trips to the stars / In the sky“ – Bryan Ferrys Songs sind seltsame Bastarde, aus hemmungslosem, ironisch zugespitzem Kitsch, seltsam berührender Lyrik und atonalen Ausbrüchen. Das stetige Aus-der-Rolle-Fallen als künstlerisches Credo – Roxy Music waren im Grunde Punk, lang bevor Punk so genannt wurde, und sie haben Punk wohl auch sehr viel besser verstanden als all jene, die ihn später zum Genre gemacht und im Grunde damit bereits zu Grabe getragen haben. Ein solches bricht auch über Jimmy herein: der abwesende Vater, die mörderische Mutter. Mehr muss man nicht wissen über den Plot von „Baby Blues“ („Cradle Will Fall“), und viel mehr gibt es auch nicht nachzuerzählen. Jimmy und seine zwei jüngeren Geschwister, ihm vom Vater vor dessen Abreise explizit zum Schutze übergeben, versuchen der zur motivlos mordenden Irren gewandelten Mutter zu entkommen und aus dem Dunkel der Nacht irgendwie in den Rettung verheißenden Tag zu entfliehen. Nicht allen wird dies gelingen… „Lauf ruhig weg. Wir haben die ganze Nacht“, so ruft die böse Mutter einmal dem erneut entkommenen, schon übel zugerichteten Jimmy nach, und macht damit sehr klar, welcher Kampf hier im Grunde ausgefochten wird: nicht der einer prosaisch Wahnsinnigen gegen ihr auserkorenes Opfer, auch nicht bloß der der bösen Mutter gegen das auf schwärzeste Weise zu initiierende Kind. Im Grunde ist es der Kampf der Nacht gegen das Tageslicht, der Einbruch des Irrationalen, der Urangst, in das nur oberflächlich heile Leben in den ruralen USA. Gegen Ende des Films kehrt Jimmy nach einer Fluchtbewegung durch Maisfelder, Ställe und Scheunen, die ihn doch nur im Kreis geführt hat, in das Haus der Familie zurück, das sich inzwischen in ein blutiges Schlachtfeld verwandelt hat. Er betritt die nunmehr in Halbdunkel gehüllte Küche, um die am Nachmittag noch die Familie versammelt war, bis der Vater sie wieder allein ließ. Jimmy schaut sich einen Moment um, wie erstaunt, als sähe er diese Küche zum ersten Mal. Ein Kaffeebecher sagt „No.1 Mom“. Plötzlich bricht alles aus ihm heraus, er wirft den Tisch um, fegt das Geschirr von den Schränken, reißt die Schubladen heraus, verwüstet die gesamte Küche. Dann erst wird er erneut versuchen, mit dem alten CB-Funkgerät seines Vaters Hilfe zu rufen. Spätestens in dieser Sequenz wird evident: Es geht nicht nur um die Mutter, die zur Mörderin wird, hier wird – bis zum beunruhigenden Ende in bitterster Konsequenz – die Familie als Institution ins Visier genommen und zerschossen.

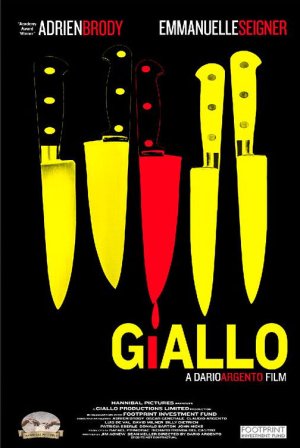

Ein solches bricht auch über Jimmy herein: der abwesende Vater, die mörderische Mutter. Mehr muss man nicht wissen über den Plot von „Baby Blues“ („Cradle Will Fall“), und viel mehr gibt es auch nicht nachzuerzählen. Jimmy und seine zwei jüngeren Geschwister, ihm vom Vater vor dessen Abreise explizit zum Schutze übergeben, versuchen der zur motivlos mordenden Irren gewandelten Mutter zu entkommen und aus dem Dunkel der Nacht irgendwie in den Rettung verheißenden Tag zu entfliehen. Nicht allen wird dies gelingen… „Lauf ruhig weg. Wir haben die ganze Nacht“, so ruft die böse Mutter einmal dem erneut entkommenen, schon übel zugerichteten Jimmy nach, und macht damit sehr klar, welcher Kampf hier im Grunde ausgefochten wird: nicht der einer prosaisch Wahnsinnigen gegen ihr auserkorenes Opfer, auch nicht bloß der der bösen Mutter gegen das auf schwärzeste Weise zu initiierende Kind. Im Grunde ist es der Kampf der Nacht gegen das Tageslicht, der Einbruch des Irrationalen, der Urangst, in das nur oberflächlich heile Leben in den ruralen USA. Gegen Ende des Films kehrt Jimmy nach einer Fluchtbewegung durch Maisfelder, Ställe und Scheunen, die ihn doch nur im Kreis geführt hat, in das Haus der Familie zurück, das sich inzwischen in ein blutiges Schlachtfeld verwandelt hat. Er betritt die nunmehr in Halbdunkel gehüllte Küche, um die am Nachmittag noch die Familie versammelt war, bis der Vater sie wieder allein ließ. Jimmy schaut sich einen Moment um, wie erstaunt, als sähe er diese Küche zum ersten Mal. Ein Kaffeebecher sagt „No.1 Mom“. Plötzlich bricht alles aus ihm heraus, er wirft den Tisch um, fegt das Geschirr von den Schränken, reißt die Schubladen heraus, verwüstet die gesamte Küche. Dann erst wird er erneut versuchen, mit dem alten CB-Funkgerät seines Vaters Hilfe zu rufen. Spätestens in dieser Sequenz wird evident: Es geht nicht nur um die Mutter, die zur Mörderin wird, hier wird – bis zum beunruhigenden Ende in bitterster Konsequenz – die Familie als Institution ins Visier genommen und zerschossen. Leider konnten diese Stärken des Filmemachers Dario Argento im Verlauf der letzten beiden Dekaden nur zu leicht in Vergessenheit geraten, weil seine Filme selbst sie allzu oft zu vergessen schienen. Insbesondere ab „Il Cartaio“ wurde immer offensichtlicher, dass Argento selbst sich nicht mehr so recht darüber im Klaren war, was er überhaupt tut. Hanebüchene Plotkonstrukte konnten neben seinen Horrorphantasmagorien auch seinen frühen Gialli noch verziehen werden – da eben ein Giallo und ein Kriminalfilm nicht unbedingt das Gleiche sind. Zwar von einer klassischen whodunnit-Konstellation ausgehend, untergräbt der Giallo doch regelmäßig durch seine absurden, durch nichts angedeuteten und sich damit dem kriminalistischen Ratespiel mit dem Zuschauer entziehenden Plotvolten die Form des geradlinig auf die Auflösung zustrebenden murder mystery, um sich vielmehr für Fetischismus, Obsessionen und die Ästhetik des Mordens zu interessieren. Das schöne Töten, jenseits der Pragmatik des Plots, mehr aus einem malerischen Stil gespeist denn aus der pulp finzione der titelgebenden, gelb eingebundenen Groschenromane. Das Verständnis des Filmemachens als Malen mit Licht und in der Zeit fand sich dort ausgeprägt – und kam, erst allmählich, dann unübersehbar, irgendwann in den 90er Jahren abhanden. Argentos neuere Filme sind vor allem deshalb so schlecht, weil sie an die Tradition des Giallo anzuknüpfen vorgeben, dabei aber jedes Verständnis für die gewählte Form vermissen lassen. Diese Fehler, soviel Positives vorweg, wiederholt er im programmatisch betitelten „Giallo“ eher nicht.

Leider konnten diese Stärken des Filmemachers Dario Argento im Verlauf der letzten beiden Dekaden nur zu leicht in Vergessenheit geraten, weil seine Filme selbst sie allzu oft zu vergessen schienen. Insbesondere ab „Il Cartaio“ wurde immer offensichtlicher, dass Argento selbst sich nicht mehr so recht darüber im Klaren war, was er überhaupt tut. Hanebüchene Plotkonstrukte konnten neben seinen Horrorphantasmagorien auch seinen frühen Gialli noch verziehen werden – da eben ein Giallo und ein Kriminalfilm nicht unbedingt das Gleiche sind. Zwar von einer klassischen whodunnit-Konstellation ausgehend, untergräbt der Giallo doch regelmäßig durch seine absurden, durch nichts angedeuteten und sich damit dem kriminalistischen Ratespiel mit dem Zuschauer entziehenden Plotvolten die Form des geradlinig auf die Auflösung zustrebenden murder mystery, um sich vielmehr für Fetischismus, Obsessionen und die Ästhetik des Mordens zu interessieren. Das schöne Töten, jenseits der Pragmatik des Plots, mehr aus einem malerischen Stil gespeist denn aus der pulp finzione der titelgebenden, gelb eingebundenen Groschenromane. Das Verständnis des Filmemachens als Malen mit Licht und in der Zeit fand sich dort ausgeprägt – und kam, erst allmählich, dann unübersehbar, irgendwann in den 90er Jahren abhanden. Argentos neuere Filme sind vor allem deshalb so schlecht, weil sie an die Tradition des Giallo anzuknüpfen vorgeben, dabei aber jedes Verständnis für die gewählte Form vermissen lassen. Diese Fehler, soviel Positives vorweg, wiederholt er im programmatisch betitelten „Giallo“ eher nicht. Zunächst einmal geht es Argento hier offensichtlich nicht um ein Ratespiel: Um die Identität des Mörders wird kein Geheimnis gestrickt, auch seine Motive sind so schlicht wie klar. Der Deformierte, Hässliche, der den Anblick von Schönheit nicht ertragen kann und sie deshalb zwanghaft zerstören muss, ist natürlich letztlich ein Stereo-, oder vielmehr noch: ein Archetyp. Dem gegenüber steht der nicht weniger obsessive, von den Geistern der eigenen, traumatischen Vergangenheit getriebene Ermittler, und der einzige Clou, mit dem Argento diese Konstellation ausschmückt, ist ein Besetzungscoup: Sowohl Ermittler als auch Mörder (unter dem anagrammatischen Pseudonym „Byron Deidra“) lässt Argento von Adrien Brody darstellen, dessen Performance gewissermaßen das Herz von „Giallo“ bildet. Tatsächlich passt die Traurigkeit Brodys, der ja von Wes Anderson erst jüngst zum Nachfolger Bill Murrays erkoren wurde, gut in diese Rolle, die in ihrer Verlorenheit als Spiegelbild des gelbsüchtigen Mörders durchaus glaubhaft wird. Der schizophrenen Dynamik zwischen diesen beiden Antagonisten obliegt es dann auch, „Giallo“ zu tragen, denn ansonsten ist der Film sehr schlicht gebaut. Es gibt kein Rätsel, das es zu lösen gibt, es gibt keine nachvollziehbare Ermittlung, es gibt keine Vertiefung der Beziehung zwischen Avolfi und der nach ihrer entführten Schwester suchenden Linda (Emmanuelle Seigner), es gibt nicht einmal einen wirklichen Spannungsbogen und auch nicht – wie jüngst in „La terza madre“ noch exzessiv ausgekostet – einen Hang zu extremsten Gewaltspitzen. Stattdessen bleiben nur Rudimente einer Kriminalerzählung, betont geradlinig und in nachgerade selbstparodistischer Manier nicht einmal richtig zu Ende erzählt und um die grob skizzierten Protagonisten herum arrangiert.

Zunächst einmal geht es Argento hier offensichtlich nicht um ein Ratespiel: Um die Identität des Mörders wird kein Geheimnis gestrickt, auch seine Motive sind so schlicht wie klar. Der Deformierte, Hässliche, der den Anblick von Schönheit nicht ertragen kann und sie deshalb zwanghaft zerstören muss, ist natürlich letztlich ein Stereo-, oder vielmehr noch: ein Archetyp. Dem gegenüber steht der nicht weniger obsessive, von den Geistern der eigenen, traumatischen Vergangenheit getriebene Ermittler, und der einzige Clou, mit dem Argento diese Konstellation ausschmückt, ist ein Besetzungscoup: Sowohl Ermittler als auch Mörder (unter dem anagrammatischen Pseudonym „Byron Deidra“) lässt Argento von Adrien Brody darstellen, dessen Performance gewissermaßen das Herz von „Giallo“ bildet. Tatsächlich passt die Traurigkeit Brodys, der ja von Wes Anderson erst jüngst zum Nachfolger Bill Murrays erkoren wurde, gut in diese Rolle, die in ihrer Verlorenheit als Spiegelbild des gelbsüchtigen Mörders durchaus glaubhaft wird. Der schizophrenen Dynamik zwischen diesen beiden Antagonisten obliegt es dann auch, „Giallo“ zu tragen, denn ansonsten ist der Film sehr schlicht gebaut. Es gibt kein Rätsel, das es zu lösen gibt, es gibt keine nachvollziehbare Ermittlung, es gibt keine Vertiefung der Beziehung zwischen Avolfi und der nach ihrer entführten Schwester suchenden Linda (Emmanuelle Seigner), es gibt nicht einmal einen wirklichen Spannungsbogen und auch nicht – wie jüngst in „La terza madre“ noch exzessiv ausgekostet – einen Hang zu extremsten Gewaltspitzen. Stattdessen bleiben nur Rudimente einer Kriminalerzählung, betont geradlinig und in nachgerade selbstparodistischer Manier nicht einmal richtig zu Ende erzählt und um die grob skizzierten Protagonisten herum arrangiert. In dieser extremen Reduktion lässt sich „Giallo“ durchaus als eine Skelettierung seines Genres verstehen. Indem er, beinahe schon collageartig, Selbstzitate und Standardsituationen aus seinen eigenen Gialli aneinanderreiht, schafft Argento zunächst einen Resonanzraum, der über „Giallo“ als Einzelwerk hinausgreift und das gesamte Genre und seine Regularien in den Blick nimmt. Dann nimmt er sich eine Regel nach der anderen vor, bricht sie gezielt oder straft sie schlicht mit Desinteresse, bis am Ende nur noch die reine Essenz des Giallo bleibt und wir uns unversehens inmitten eines jener Alpträume wiederfinden, die Argento uns einst so unmittelbar und kompromisslos in Bild und Klang goss: Es gibt nur die schönen Mädchen und die hässlichen Männer, die sie quälen und töten – und dann gibt es noch die Melancholiker, die diese Männer jagen und damit im Grunde eher ihre eigenen Dämonen zu bannen suchen.

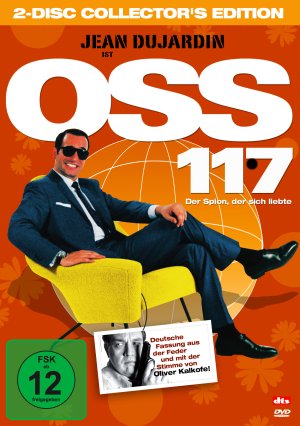

In dieser extremen Reduktion lässt sich „Giallo“ durchaus als eine Skelettierung seines Genres verstehen. Indem er, beinahe schon collageartig, Selbstzitate und Standardsituationen aus seinen eigenen Gialli aneinanderreiht, schafft Argento zunächst einen Resonanzraum, der über „Giallo“ als Einzelwerk hinausgreift und das gesamte Genre und seine Regularien in den Blick nimmt. Dann nimmt er sich eine Regel nach der anderen vor, bricht sie gezielt oder straft sie schlicht mit Desinteresse, bis am Ende nur noch die reine Essenz des Giallo bleibt und wir uns unversehens inmitten eines jener Alpträume wiederfinden, die Argento uns einst so unmittelbar und kompromisslos in Bild und Klang goss: Es gibt nur die schönen Mädchen und die hässlichen Männer, die sie quälen und töten – und dann gibt es noch die Melancholiker, die diese Männer jagen und damit im Grunde eher ihre eigenen Dämonen zu bannen suchen. Drei Dinge, so scheint es, gehören zu den zentralen komödiantischen Aufgaben der Agentenfilmpersiflage: zunächst, das Umkippen der globalen Kontrollphantasien, die sich in den 007s der Kinogeschichte bündeln, in die Lächerlichkeit – und damit auch stets gleichzeitig die Freilegung des kolonialistischen Weltbildes und der narzisstischen Selbstverliebtheit der westlichen Nationen. Dieses gelingt Hazanavicius’ Film, der jetzt mit dreijähriger Verspätung und dem deutschen Untertitel „Der Spion, der sich liebte“ erscheint (und damit gleichzeitig eine Brücke zu einer anderen kulturellen Traditionslinie des internationalen Spionagekinos schlägt), auf das Schönste. Manifest wird dieses Topos im Protagonisten Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, perfekt besetzt mit einem vollkommen überzeugenden Jean Dujardin. Diese Figur, direkt aus einer einstmals äußerst erfolgreichen Filmreihe des Eurospy-Kinos der 1950er und 1960er Jahre herausgegriffen, bleibt grundsätzlich vollkommen flach, aber Dujardins exaltiertes, aber nie hysterisches Minenspiel und sein grandioses Timing vermag ihr doch genug Kontur zu verleihen, um den Film zu tragen. Darin offenbart sich ganz große komödiantische Schauspielkunst. Weiterhin ginge es um die Offenlegung und Dekonstruktion der Genremechanismen des Spionagefilms sowie, drittens und idealiter, die Verzerrung hin zu einer eigenen, produktiven Vision des Genres und damit einer Korrektur des darin verfälschten Weltbildes. Leider sind dies Ambitionen, die nur die wenigsten Beiträge zum Subgenre der Agentenfilmpersiflage überhaupt erst entwickeln. In den besten (wenigen) Momenten ließ Jay Roachs „Austin Powers: International Man of Mystery“ (1997) ein grundlegendes Verständnis dieser Zusammenhänge erahnen, leider aber verlor sich die daran anschließende Reihe ja schnell in den Tiefen des Kloakenhumors (und wurde, auch dies soll nicht verschwiegen werden, erst damit so richtig erfolgreich). Und jüngst versuchte sich eine Reihe eher aus dem Wirtschaftsthriller der Soderbergh/Clooney-Schule gespeister Satiren wie „Burn after Reading“ von den Coen-Brüdern, „The Informant!“ von Soderbergh selbst oder der recht avancierte „Duplicity“ von Tony Gilroy auf interessante Weise an einer parodistischen Zuspitzung von Modellen des Agentenkinos im Hinblick auf eine gegenwärtig gedachte Gesellschaftskritik.

Drei Dinge, so scheint es, gehören zu den zentralen komödiantischen Aufgaben der Agentenfilmpersiflage: zunächst, das Umkippen der globalen Kontrollphantasien, die sich in den 007s der Kinogeschichte bündeln, in die Lächerlichkeit – und damit auch stets gleichzeitig die Freilegung des kolonialistischen Weltbildes und der narzisstischen Selbstverliebtheit der westlichen Nationen. Dieses gelingt Hazanavicius’ Film, der jetzt mit dreijähriger Verspätung und dem deutschen Untertitel „Der Spion, der sich liebte“ erscheint (und damit gleichzeitig eine Brücke zu einer anderen kulturellen Traditionslinie des internationalen Spionagekinos schlägt), auf das Schönste. Manifest wird dieses Topos im Protagonisten Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, perfekt besetzt mit einem vollkommen überzeugenden Jean Dujardin. Diese Figur, direkt aus einer einstmals äußerst erfolgreichen Filmreihe des Eurospy-Kinos der 1950er und 1960er Jahre herausgegriffen, bleibt grundsätzlich vollkommen flach, aber Dujardins exaltiertes, aber nie hysterisches Minenspiel und sein grandioses Timing vermag ihr doch genug Kontur zu verleihen, um den Film zu tragen. Darin offenbart sich ganz große komödiantische Schauspielkunst. Weiterhin ginge es um die Offenlegung und Dekonstruktion der Genremechanismen des Spionagefilms sowie, drittens und idealiter, die Verzerrung hin zu einer eigenen, produktiven Vision des Genres und damit einer Korrektur des darin verfälschten Weltbildes. Leider sind dies Ambitionen, die nur die wenigsten Beiträge zum Subgenre der Agentenfilmpersiflage überhaupt erst entwickeln. In den besten (wenigen) Momenten ließ Jay Roachs „Austin Powers: International Man of Mystery“ (1997) ein grundlegendes Verständnis dieser Zusammenhänge erahnen, leider aber verlor sich die daran anschließende Reihe ja schnell in den Tiefen des Kloakenhumors (und wurde, auch dies soll nicht verschwiegen werden, erst damit so richtig erfolgreich). Und jüngst versuchte sich eine Reihe eher aus dem Wirtschaftsthriller der Soderbergh/Clooney-Schule gespeister Satiren wie „Burn after Reading“ von den Coen-Brüdern, „The Informant!“ von Soderbergh selbst oder der recht avancierte „Duplicity“ von Tony Gilroy auf interessante Weise an einer parodistischen Zuspitzung von Modellen des Agentenkinos im Hinblick auf eine gegenwärtig gedachte Gesellschaftskritik. So weit denkt „OSS 117“ in keinem Moment, obgleich sein fish out of water-Grundplot den extrem überspitzten Culture Clash zwischen dem „Alten Europa“ und der muslimischen Kultur fest in den Blick nimmt. Die Witzeleien sind oft mehr, auch mal weniger komisch, meist repetitiv, aber nie wirklich bissig. Einzelne Episoden sind fantastische Solonummern von Jean Dujardin, aber Regisseur Hazanavicius gelingt es niemals, aus einer Aneinanderreihung von Gags etwas zu kreieren, das über die Summe seiner Teile hinausgeht. Somit bietet er auch nie wirklich eine Anschlussmöglichkeit an Diskurse der Gegenwart an, sondern erschöpft sich – daran erinnert er an den zwar wenig komischen, aber in seinem Retro-chic ähnlich angelegten „The Good German“, wieder von Soderbergh – in der möglichst (und tatsächlich annähernd) perfekten Nachstellung der Bildwelten seiner Vorlagen. Die Farben, die Kulissen, die Ausstattung, das alles zeugt von großer Sorgfalt und liebevoller Detailarbeit – aber es friert den Film eben auch in den Grenzen der Hommage fest. Das ist nicht wenig, und es ist bedeutend mehr als etwa die beiden „Austin Powers“-Sequels noch zu bieten hatten. Der vielleicht größte Vorteil einer solchen Verspaßung ohne wirkliche Dekonstruktion des persiflierten Genres liegt freilich letztlich in der erneuten Serialisierbarkeit, und konsequenterweise erschien die Fortsetzung „OSS 117: Rio ne répond plus“ bereits in diesem Jahr. Ein dritter Teil ist bereits in Planung.

So weit denkt „OSS 117“ in keinem Moment, obgleich sein fish out of water-Grundplot den extrem überspitzten Culture Clash zwischen dem „Alten Europa“ und der muslimischen Kultur fest in den Blick nimmt. Die Witzeleien sind oft mehr, auch mal weniger komisch, meist repetitiv, aber nie wirklich bissig. Einzelne Episoden sind fantastische Solonummern von Jean Dujardin, aber Regisseur Hazanavicius gelingt es niemals, aus einer Aneinanderreihung von Gags etwas zu kreieren, das über die Summe seiner Teile hinausgeht. Somit bietet er auch nie wirklich eine Anschlussmöglichkeit an Diskurse der Gegenwart an, sondern erschöpft sich – daran erinnert er an den zwar wenig komischen, aber in seinem Retro-chic ähnlich angelegten „The Good German“, wieder von Soderbergh – in der möglichst (und tatsächlich annähernd) perfekten Nachstellung der Bildwelten seiner Vorlagen. Die Farben, die Kulissen, die Ausstattung, das alles zeugt von großer Sorgfalt und liebevoller Detailarbeit – aber es friert den Film eben auch in den Grenzen der Hommage fest. Das ist nicht wenig, und es ist bedeutend mehr als etwa die beiden „Austin Powers“-Sequels noch zu bieten hatten. Der vielleicht größte Vorteil einer solchen Verspaßung ohne wirkliche Dekonstruktion des persiflierten Genres liegt freilich letztlich in der erneuten Serialisierbarkeit, und konsequenterweise erschien die Fortsetzung „OSS 117: Rio ne répond plus“ bereits in diesem Jahr. Ein dritter Teil ist bereits in Planung. Jesse V. Johnson, der in den letzten Jahren bereits mit einigen ungewöhnlichen Arbeiten aus der Masse der Low-Budget-Actionregisseure herausstach, erzählt in seinem bisher ambitioniertesten Werk die Geschichte des alternden Mobsters Merle „Butcher“ Hench (Eric Roberts), einem ehemaligen Preisboxer, der nach seiner Karriere zum Handlanger in einer mafiösen Organisation geworden ist, dort aber nie über den Status als kleiner Gauner hinausgekommen ist und nun „einen Drink einem Kampf vorzieht“, wie es im einführenden Off-Kommentar des Prologs über ihn heißt. Merle sieht dem Herbst seines Lebens und seiner kriminellen Karriere entgegen, als er zur Kenntnis nehmen muss, dass ihm im Grunde niemand wirklich Achtung entgegenbringt. Sein Boss Murdoch (Robert Davi) rät ihm zum vorzeitigen Ruhestand, weil er einen jungen Gangster, der ihm wiederholt Schwierigkeiten bereitet hat, mit warnenden Worten davonkommen lässt, statt ihn dem Jobprofil entsprechend kaltblütig hinzurichten, und sein Rivale Eddie lockt ihn gar in eine Falle, um ihn zunächst zu ermorden und ihm dann den Raub von knapp 5 Millionen Dollar Mafiageld in die Schuhe zu schieben. Doch Merle mag nicht zu den ehrgeizigsten oder brutalsten Jungs im Syndikat zu gehören – ein kühl kalkulierender Professional ist er in jedem Fall. Somit stellt sich Merle gegen den als Vaterfigur fungierenden Murdoch und macht sich mit der Kellnerin Jackie (Irina Björklund) auf den Weg in ein neues Leben – oder doch zumindest auf einen letzten großen Rachefeldzug zur Wiedererringung seiner lang verlorenen Würde.

Jesse V. Johnson, der in den letzten Jahren bereits mit einigen ungewöhnlichen Arbeiten aus der Masse der Low-Budget-Actionregisseure herausstach, erzählt in seinem bisher ambitioniertesten Werk die Geschichte des alternden Mobsters Merle „Butcher“ Hench (Eric Roberts), einem ehemaligen Preisboxer, der nach seiner Karriere zum Handlanger in einer mafiösen Organisation geworden ist, dort aber nie über den Status als kleiner Gauner hinausgekommen ist und nun „einen Drink einem Kampf vorzieht“, wie es im einführenden Off-Kommentar des Prologs über ihn heißt. Merle sieht dem Herbst seines Lebens und seiner kriminellen Karriere entgegen, als er zur Kenntnis nehmen muss, dass ihm im Grunde niemand wirklich Achtung entgegenbringt. Sein Boss Murdoch (Robert Davi) rät ihm zum vorzeitigen Ruhestand, weil er einen jungen Gangster, der ihm wiederholt Schwierigkeiten bereitet hat, mit warnenden Worten davonkommen lässt, statt ihn dem Jobprofil entsprechend kaltblütig hinzurichten, und sein Rivale Eddie lockt ihn gar in eine Falle, um ihn zunächst zu ermorden und ihm dann den Raub von knapp 5 Millionen Dollar Mafiageld in die Schuhe zu schieben. Doch Merle mag nicht zu den ehrgeizigsten oder brutalsten Jungs im Syndikat zu gehören – ein kühl kalkulierender Professional ist er in jedem Fall. Somit stellt sich Merle gegen den als Vaterfigur fungierenden Murdoch und macht sich mit der Kellnerin Jackie (Irina Björklund) auf den Weg in ein neues Leben – oder doch zumindest auf einen letzten großen Rachefeldzug zur Wiedererringung seiner lang verlorenen Würde. „Ich habe nie einen Mann um etwas gebeten. Jetzt wird einfach gestorben.“ Weltabgewandter, jenseitiger als „The Butcher“ kann ein Film kaum sein, und das unaufgeregte, aber niemals ungerührte Spiel von Eric Roberts, für den dies hier ein Alterswerk in der Dimension von Tarantinos „Jackie Brown“ darstellt, behält Johnsons gewagtes Konzept in jedem Moment vor dem Umkippen in Kitsch oder schlichten Gewaltfetisch. Tatsächlich ist „The Butcher“ das erste Meisterwerk eines hochtalentierten, kühnen DTV-Filmemachers und einer der schönsten, sentimentalsten Filme des Kino(video)jahres. „Gefühle sind ein verdammter Luxus“, so heißt es einmal darin, und Merle Hench lächelt nur wissend und ein bisschen traurig. Die getragene Erzählweise, die sanfte Elegik. die hyperbetonten Gewalteruptionen, die erlesene Besetzung noch der kleinsten Nebenrollen – das alles macht „The Butcher“, dem kaum nennenswerten Budget zum Trotz und Widerspruch, zu einem wahrhaft luxuriösen Film. Und warum eigentlich sollte man sich mit weniger zufrieden geben?

„Ich habe nie einen Mann um etwas gebeten. Jetzt wird einfach gestorben.“ Weltabgewandter, jenseitiger als „The Butcher“ kann ein Film kaum sein, und das unaufgeregte, aber niemals ungerührte Spiel von Eric Roberts, für den dies hier ein Alterswerk in der Dimension von Tarantinos „Jackie Brown“ darstellt, behält Johnsons gewagtes Konzept in jedem Moment vor dem Umkippen in Kitsch oder schlichten Gewaltfetisch. Tatsächlich ist „The Butcher“ das erste Meisterwerk eines hochtalentierten, kühnen DTV-Filmemachers und einer der schönsten, sentimentalsten Filme des Kino(video)jahres. „Gefühle sind ein verdammter Luxus“, so heißt es einmal darin, und Merle Hench lächelt nur wissend und ein bisschen traurig. Die getragene Erzählweise, die sanfte Elegik. die hyperbetonten Gewalteruptionen, die erlesene Besetzung noch der kleinsten Nebenrollen – das alles macht „The Butcher“, dem kaum nennenswerten Budget zum Trotz und Widerspruch, zu einem wahrhaft luxuriösen Film. Und warum eigentlich sollte man sich mit weniger zufrieden geben?