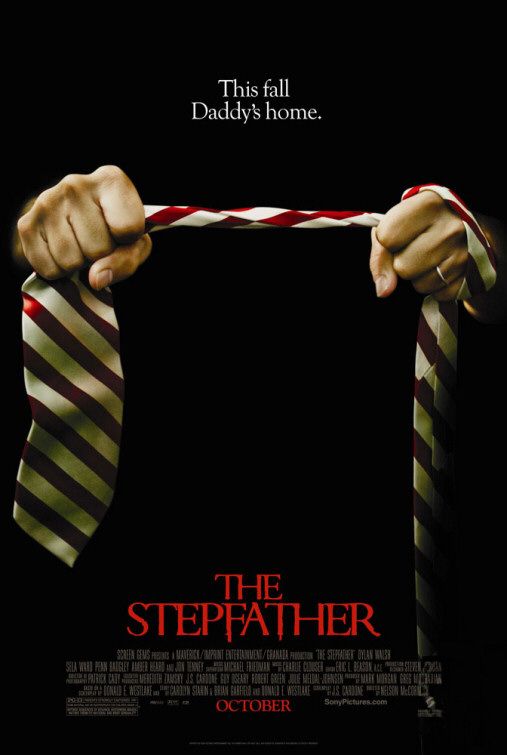

„Familie ist das Wichtigste“, betont Familienvater David. Zu den Feiertagen hat er sich auf die heimeligen Werte besonnen. Seine Frau und die Kinder konnten den Ansprüchen an traute Eintracht nicht genügen. Sie liegen ermordet neben dem Tannenbaum. Nelson McCormick greift in „Stepfather“ zu mörderischen Erziehungsmaßnahmen. Leider hält seine Neuverfilmung von Joseph Rubens Psychothriller „Кill, Daddy, Kill!“ nicht, was diese Anfangsszene verspricht. Die Handlung folgt dem erprobten Plot des Originals, in dem Mamas neuer Freund sein Familienideal mit drastischen Mitteln durchsetzen will. „Papa ante portas“ weiterlesen

„Familie ist das Wichtigste“, betont Familienvater David. Zu den Feiertagen hat er sich auf die heimeligen Werte besonnen. Seine Frau und die Kinder konnten den Ansprüchen an traute Eintracht nicht genügen. Sie liegen ermordet neben dem Tannenbaum. Nelson McCormick greift in „Stepfather“ zu mörderischen Erziehungsmaßnahmen. Leider hält seine Neuverfilmung von Joseph Rubens Psychothriller „Кill, Daddy, Kill!“ nicht, was diese Anfangsszene verspricht. Die Handlung folgt dem erprobten Plot des Originals, in dem Mamas neuer Freund sein Familienideal mit drastischen Mitteln durchsetzen will. „Papa ante portas“ weiterlesen

Nordkorea in Griechenland

Ein Zombie ist eine kleine gelbe Blume, das Wort ‚Muschi‘ bezeichnet eine große Lampe und die Katze ist „die gefährlichste Kreatur, die es gibt“. Willkommen in der surrealen Welt von „Dogtooth“, einem der großartigsten Filme der letzten Jahre, den beschämenderweise kein Verleih in die deutschen Kinos gebracht hat. Willkommen im Leben einer fünfköpfigen Familie, die sich mitten in Griechenland ihr privates kleines Nordkorea errichtet hat. Das totalitäre Regime von Vater und Mutter hält die drei erwachsenen Kinder auf dem Grundstück in dauerhafter Isolation gefangen, manipuliert sie gezielt mit Desinformationen und erzeugt mit Horrorgeschichten aus dem Außen jene Angst, die nötig ist, um den natürlichen Freiheitsdrang der Insassen zu hemmen. „Nordkorea in Griechenland“ weiterlesen

Ein Zombie ist eine kleine gelbe Blume, das Wort ‚Muschi‘ bezeichnet eine große Lampe und die Katze ist „die gefährlichste Kreatur, die es gibt“. Willkommen in der surrealen Welt von „Dogtooth“, einem der großartigsten Filme der letzten Jahre, den beschämenderweise kein Verleih in die deutschen Kinos gebracht hat. Willkommen im Leben einer fünfköpfigen Familie, die sich mitten in Griechenland ihr privates kleines Nordkorea errichtet hat. Das totalitäre Regime von Vater und Mutter hält die drei erwachsenen Kinder auf dem Grundstück in dauerhafter Isolation gefangen, manipuliert sie gezielt mit Desinformationen und erzeugt mit Horrorgeschichten aus dem Außen jene Angst, die nötig ist, um den natürlichen Freiheitsdrang der Insassen zu hemmen. „Nordkorea in Griechenland“ weiterlesen

Fußball ist unser Leben

„Lass uns irgendwas kaputtmachen.”, sagt Florian. “Irgendwen.” Der Braunschweiger hält sich für einen Fußballfan. Tatsächlich ist er Hooligan. Den Fußballverein Eintracht Braunschweig haben Florian und seine Kumpels zum Kern ihres Lebens erkoren. Der Abstieg in die untere Liga droht dem Verein sportlich, den Freunden gesellschaftlich. „Fairplay war gestern”, gilt in Carsten Ludwigs und Jens-Christoph Glasers Milieustudie „66/ 67“.

„Lass uns irgendwas kaputtmachen.”, sagt Florian. “Irgendwen.” Der Braunschweiger hält sich für einen Fußballfan. Tatsächlich ist er Hooligan. Den Fußballverein Eintracht Braunschweig haben Florian und seine Kumpels zum Kern ihres Lebens erkoren. Der Abstieg in die untere Liga droht dem Verein sportlich, den Freunden gesellschaftlich. „Fairplay war gestern”, gilt in Carsten Ludwigs und Jens-Christoph Glasers Milieustudie „66/ 67“.

Berlinale 2011 – Mit Brecht die Illusion brechen

„Folge mir“, ein experimentelles Drama über den in völliger Apathie und Verwahrlosung endenden Zerfall einer scheinbar normalen Familie, dürfte Freunden avantgardistischer Schauspiel-Theorien gefallen – und wahrscheinlich auch fast nur diesem Zuschauer-Typus. Johannes Hammels Film merkt man die beinahe jugendlich wirkende Freude am Austoben seiner Vorstellungen von ästhetischen Provokationen deutlich an. Weder der Plot noch die Schwarz-Weiß-Bilder sind die zentralen Elemente von „Folge mir“, sondern die zahlreichen Irritationen und Verfremdungen. Dieses ständige ironische Augenzwinkern ist nicht nur anstrengend, es wirkt auch ziemlich angestrengt. „Berlinale 2011 – Mit Brecht die Illusion brechen“ weiterlesen

„Folge mir“, ein experimentelles Drama über den in völliger Apathie und Verwahrlosung endenden Zerfall einer scheinbar normalen Familie, dürfte Freunden avantgardistischer Schauspiel-Theorien gefallen – und wahrscheinlich auch fast nur diesem Zuschauer-Typus. Johannes Hammels Film merkt man die beinahe jugendlich wirkende Freude am Austoben seiner Vorstellungen von ästhetischen Provokationen deutlich an. Weder der Plot noch die Schwarz-Weiß-Bilder sind die zentralen Elemente von „Folge mir“, sondern die zahlreichen Irritationen und Verfremdungen. Dieses ständige ironische Augenzwinkern ist nicht nur anstrengend, es wirkt auch ziemlich angestrengt. „Berlinale 2011 – Mit Brecht die Illusion brechen“ weiterlesen

»And than, one day, I got in …«

Als Boris Becker 1999 im AOL-Werbespot überrascht feststellte: „Ich bin drin!“ hatte er natürlich gemeint, dass sein Computer dank der Software und des ISP im Internet ist. Dass Becker allerdings das Wort „Ich“ verwendet hat, löst noch zwei weitere Implikationen aus: 1. Die mentale Annäherung (etwa im technischen Verständnis) des Nutzers an seine Maschine ist hier bis zur Identifikation gelangt. 2. Der Nutzer ist mit seinem Bewusstsein selbst in den virtuellen Raum eingedrungen. Zu letzterem gehört vordergründig zwar auch das Internet als „Cyberspace“, jedoch ist ein „Drinsein“ auch im Computer selbst Ziel der Arbeit mit dem Gerät. Die Kultur- und insbesondere die Filmgeschichte ist reich an der Konkretisierung dieser beiden Implikationen von „Drinsein“ – und 1982 hat Disneys Regisseur Steven Lisberger vielleicht einen der faszinierendsten Filme zum Thema inszeniert: „Tron“. Er erzählt, wie wir uns das Innenleben des Rechners vorzustellen haben und welche Rolle „darin“ die Software, die Hardware und wir – die User/Wetware – spielen.

Als Boris Becker 1999 im AOL-Werbespot überrascht feststellte: „Ich bin drin!“ hatte er natürlich gemeint, dass sein Computer dank der Software und des ISP im Internet ist. Dass Becker allerdings das Wort „Ich“ verwendet hat, löst noch zwei weitere Implikationen aus: 1. Die mentale Annäherung (etwa im technischen Verständnis) des Nutzers an seine Maschine ist hier bis zur Identifikation gelangt. 2. Der Nutzer ist mit seinem Bewusstsein selbst in den virtuellen Raum eingedrungen. Zu letzterem gehört vordergründig zwar auch das Internet als „Cyberspace“, jedoch ist ein „Drinsein“ auch im Computer selbst Ziel der Arbeit mit dem Gerät. Die Kultur- und insbesondere die Filmgeschichte ist reich an der Konkretisierung dieser beiden Implikationen von „Drinsein“ – und 1982 hat Disneys Regisseur Steven Lisberger vielleicht einen der faszinierendsten Filme zum Thema inszeniert: „Tron“. Er erzählt, wie wir uns das Innenleben des Rechners vorzustellen haben und welche Rolle „darin“ die Software, die Hardware und wir – die User/Wetware – spielen.

Normal ist, was sich sehen lässt

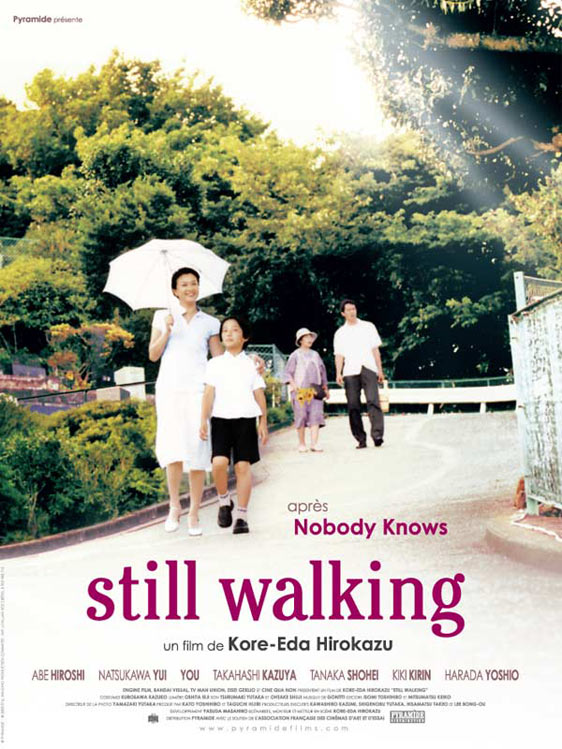

Einmal im Jahr kommt die Familie Yokoyama zusammen, um des Todestages des ältesten Sohnes zu gedenken. Dieser, so erfährt man sehr früh, kam vor Jahren schon beim Versuch ums Leben, einen kleinen Jungen vor dem Ertrinken zu retten. Für einen lauen Sommertag entführt uns „Still Walking“ in ein kleines Küstenstädtchen, hinein ins Elternhaus von Ryota (Abe Hiroshi) und dessen Schwester Chinami (You), um diesem schönen, melancholischen Ritual beizuwohnen. Wie kaum ein anderer seines Faches versteht es der japanische Autorenfilmer Hirokazu Kore-eda dieses recht ereignislose Geschehen in seinen vielen teils ernsten, teils verspielten und zuweilen auch komischen Abläufen und Schattierungen auszumalen, und dabei implizit die vielen kleinen und großen Geschichten aus dem Familienleben, die Geschäftigkeit und die Ruhe zu erzählen. Die ganze Festivität steht unterm Diktum der Alten, von der Zubereitung des Essens bis zu den nicht abreißenden Sticheleien des Vaters, für den der Zweitgeborene eine konstante Enttäuschung ist. Dieser hat es nämlich versäumt, anders als sein toter Bruder, rechtzeitig in die Fußstapfen von Vater Shohei (Harada Yoshio) zu treten und den Arztberuf zu ergreifen, von dessen Prestige und überragender Wichtigkeit sich der Alte unumstößlich überzeugt zeigt.

Einmal im Jahr kommt die Familie Yokoyama zusammen, um des Todestages des ältesten Sohnes zu gedenken. Dieser, so erfährt man sehr früh, kam vor Jahren schon beim Versuch ums Leben, einen kleinen Jungen vor dem Ertrinken zu retten. Für einen lauen Sommertag entführt uns „Still Walking“ in ein kleines Küstenstädtchen, hinein ins Elternhaus von Ryota (Abe Hiroshi) und dessen Schwester Chinami (You), um diesem schönen, melancholischen Ritual beizuwohnen. Wie kaum ein anderer seines Faches versteht es der japanische Autorenfilmer Hirokazu Kore-eda dieses recht ereignislose Geschehen in seinen vielen teils ernsten, teils verspielten und zuweilen auch komischen Abläufen und Schattierungen auszumalen, und dabei implizit die vielen kleinen und großen Geschichten aus dem Familienleben, die Geschäftigkeit und die Ruhe zu erzählen. Die ganze Festivität steht unterm Diktum der Alten, von der Zubereitung des Essens bis zu den nicht abreißenden Sticheleien des Vaters, für den der Zweitgeborene eine konstante Enttäuschung ist. Dieser hat es nämlich versäumt, anders als sein toter Bruder, rechtzeitig in die Fußstapfen von Vater Shohei (Harada Yoshio) zu treten und den Arztberuf zu ergreifen, von dessen Prestige und überragender Wichtigkeit sich der Alte unumstößlich überzeugt zeigt.

But what are we?

Mexiko weist eine der höchsten Kriminalitätsraten weltweit auf. Entführungen zur Gelderpressung und Morde durch sich bekriegende Drogenbanden gehören zu den täglichen Nachrichten aus dem Land. Dass die dort vor allem in den Städten um sich greifende allgemeine Angst einen kulturellen Ausdruck im Horrorfilm finden würde, war nur eine Frage der Zeit; dass sich daraus allerdings ein Film wie „We are what we are“ entlädt, erscheint schon als Überraschung, denn die Gewalt und das Elend werden hier in einer ganz anderen Soziosphäre identifiziert, als man es erwarten würde: in der Familie.

Mexiko weist eine der höchsten Kriminalitätsraten weltweit auf. Entführungen zur Gelderpressung und Morde durch sich bekriegende Drogenbanden gehören zu den täglichen Nachrichten aus dem Land. Dass die dort vor allem in den Städten um sich greifende allgemeine Angst einen kulturellen Ausdruck im Horrorfilm finden würde, war nur eine Frage der Zeit; dass sich daraus allerdings ein Film wie „We are what we are“ entlädt, erscheint schon als Überraschung, denn die Gewalt und das Elend werden hier in einer ganz anderen Soziosphäre identifiziert, als man es erwarten würde: in der Familie.

Was wäre, wenn …?

Der Höhepunkt einer Horrorvision globalen Ausmaßes ist das Verschwinden der Menschheit – sei es nun, weil sie sich selbst komplett ausgelöscht hat oder weil sie von einer anderen Spezies ausgerottet wurde. Insbesondere der Zombiefilm hat in letzterer Hinsicht schon einige sehr interessante und beunruhigende apokalyptische Visionen hervorgebracht. Nur ist es bei der „Herrschaft der Zombies“ ja leider so, dass aus dem Untergang der Lebenden noch längst kein Aufstieg der Toten erfolgt: Zombies werden als instinktgesteuerte, zu intelligenten Aktionen kaum fähige und einzig durch ihren Fresstrieb motivierte Monster gezeichnet, die, geht ihnen das menschliche Futter aus, einfach in der Gegend herum liegen. Der Prolog von George A. Romeros „Day of the Dead“ hat gezeigt, wie das aussieht. Es bräuchte also schon ein wenig intelligentere und mit mehr Gemeinsinn ausgestattete Monster, um eine echte alternative Gesellschaft zu gestalten. Und da kommen ja eigentlich nur die Vampire in Frage.

Der Höhepunkt einer Horrorvision globalen Ausmaßes ist das Verschwinden der Menschheit – sei es nun, weil sie sich selbst komplett ausgelöscht hat oder weil sie von einer anderen Spezies ausgerottet wurde. Insbesondere der Zombiefilm hat in letzterer Hinsicht schon einige sehr interessante und beunruhigende apokalyptische Visionen hervorgebracht. Nur ist es bei der „Herrschaft der Zombies“ ja leider so, dass aus dem Untergang der Lebenden noch längst kein Aufstieg der Toten erfolgt: Zombies werden als instinktgesteuerte, zu intelligenten Aktionen kaum fähige und einzig durch ihren Fresstrieb motivierte Monster gezeichnet, die, geht ihnen das menschliche Futter aus, einfach in der Gegend herum liegen. Der Prolog von George A. Romeros „Day of the Dead“ hat gezeigt, wie das aussieht. Es bräuchte also schon ein wenig intelligentere und mit mehr Gemeinsinn ausgestattete Monster, um eine echte alternative Gesellschaft zu gestalten. Und da kommen ja eigentlich nur die Vampire in Frage.

A Nightmare at Melrose Place

Am Anfang wähnt man sich zunächst für ein paar Minuten in „A Nightmare at Melrose Place“. Der Vorspann, die Settings, die Ausleuchtung, die jugendlichen Protagonisten – all das ist auf jene Weise hochgestylt, die Produzent Michael Bay in den 1990er Jahren in das Blockbusterkino eingebracht hat und die im Grunde heute schon hoffnungslos gestrig wirkt. Aber, es wird besser: nur ein bisschen besser zwar, und es dauert auch eine Weile, bis sich dies in Samuel Bayers Remake von Wes Cravens Klassiker „A Nightmare on Elm Street“ von 1984 – einem der besten amerikanischen Filme der 1980er Jahre – bemerkbar macht. Dennoch wird offensichtlich, dass Bayer das Remake-as-usual-Business der Bay’schen Produktionsschmiede Platinum Dunes, die vom „Texas Chainsaw Massacre“ bis zu „The Last House on the Left“ nach und nach den Kanon des sozialkritischen 70er-Jahre-Splatters geglättet und für ein gegenwärtiges Popcornpublikum aufgehübscht hat und nun also in der Folgedekade angekommen ist, hier nicht so ganz mitmachen mag.

Am Anfang wähnt man sich zunächst für ein paar Minuten in „A Nightmare at Melrose Place“. Der Vorspann, die Settings, die Ausleuchtung, die jugendlichen Protagonisten – all das ist auf jene Weise hochgestylt, die Produzent Michael Bay in den 1990er Jahren in das Blockbusterkino eingebracht hat und die im Grunde heute schon hoffnungslos gestrig wirkt. Aber, es wird besser: nur ein bisschen besser zwar, und es dauert auch eine Weile, bis sich dies in Samuel Bayers Remake von Wes Cravens Klassiker „A Nightmare on Elm Street“ von 1984 – einem der besten amerikanischen Filme der 1980er Jahre – bemerkbar macht. Dennoch wird offensichtlich, dass Bayer das Remake-as-usual-Business der Bay’schen Produktionsschmiede Platinum Dunes, die vom „Texas Chainsaw Massacre“ bis zu „The Last House on the Left“ nach und nach den Kanon des sozialkritischen 70er-Jahre-Splatters geglättet und für ein gegenwärtiges Popcornpublikum aufgehübscht hat und nun also in der Folgedekade angekommen ist, hier nicht so ganz mitmachen mag.

„A Nightmare at Melrose Place“ weiterlesen

Verfemte Transgressionsutopie

Bevor sich Bryan Singer in das Superhelden-Genre begab („X-Men 1 + 2“, „Superman Returns“, „Valkyrie“), lieferte er eine Reihe exzellenter Filme ab, neben dem vielbeachteten „The Usual Suspects“ (1995) auch den kaum beachteten „Apt Pupil“ (dt. Der Musterschüler, 1998) nach einer Geschichte aus Stephen Kings einflussreicher Novellensammlung „Different Seasons“ (dt. „Frühling, Sommer, Herbst und Tod“, 1982), die schon Vorlagen für weitere bemerkenswerte Filme geliefert hatte („Stand by me“, „Shawshank Redemption“). Eine weitere, inoffizielle, freie Adaption von „Apt Pupil“ lieferte aber bereits 1986 der spanische Regisseur Agustí Villaronga mit seinem kontrovers diskutierten Spielfilmdebüt „Tras el Cristal“ ab, der weniger Interesse an der psychologischen Zeichnung seiner Figuren im Spannungsfeld von Homophobie und –erotik hat, sondern sich stärker der unbequemen Transgressions-Uto/-dystopie, die in der Vorlage stellenweise anklingt, widmet.

Pinprick

Es darf ein relativ bekanntes und in unzähligen Kinderbüchern spannend umgesetztes Phänomen sein, dass Kinder sich nichts sehnlichster wünschen, als einen geheimen Freund, der immer für sie da und den „normalen“ Spielkameraden weit überlegen ist. Um diese Wunschvorstellung in der (fiktionalen) Realität zu verorten, werden Kuscheltiere mit Sprachfähigkeiten ausgestattet oder aber auch ganz neue Wesen erfunden, wie etwa der wohl bekannte Karlsson vom Dach.

Die Wurzeln des Bösen

Man ist verleitet, einen Film, der, wie „Acacia“, das Thema Familie so eng an das Motiv eines Baums koppelt, auf der symbolischen Ebene zu lesen und vielleicht Metaphern wie den „Stammbaum“ oder die „familiären Wurzeln“ als Strukturprinzipien der Erzählung auszumachen. Bei „Acacia“ wäre ein solches Vorgehen jedoch zu nahe liegend und würde vielleicht dazu führen, viele Facetten des Films zu übersehen oder unterkomplex und klischeehaft zu deuten. Dass man überhaupt zu solch einer Lektüre verführt wird, liegt zum einen am Untertitel, den der Verleiher e-m-s dem koreanischen Film gegeben hat (eben: „Wurzeln des Bösen“), andererseits daran, dass in „Acacia“ viele Stil- und Motivtraditionen des westlichen Kinos aufgegriffen und mit denen des ost-asiatischen Geisterfilms amalgamiert werden.

„Die Wurzeln des Bösen“ weiterlesen

Reise ins Vergessen

Wenn in französischen Filmen kleine Mädchen allein eine Reise unternehmen, bekommt der Ernst des Lebens unter Umständen schon einmal einen anderen Rhythmus. Als Louis Malle 1960 die kleine Zazie durch Paris schickt, wird die Stadt dem Willen des Mädchens unterworfen und zu ihrem Kinderzimmer. In Safy Nebbous „Le Cou de la Giraffe“ ist es die neunjährige Mathilde (Louisa Pill), die eines Nachts heimlich das Haus verlässt, indem sie allein mit ihrer Mutter Hélène (Sandrine Bonnaire) wohnt, um ihren Großvater Paul (Claude Rich) aus dem Altersheim abzuholen. Mit ihm will sie die verschollene Großmutter aufsuchen, die vor 30 Jahren Paul und Hélène verlassen hat. Wo sich diese aufhält, weiß Mathilde aus einem Stapel ungeöffneter Briefe, in denen ihre Großmutter versucht hat, mit Paul und seiner Tochter in Kontakt zu bleiben. So brechen die beiden schließlich zum Küstenstädtchen Biarriz auf. Die besorgte Hélène findet schließlich heraus, was ihre Tochter und ihr Vater vorhaben – weiß jedoch etwas mehr als die beiden und reist ihnen nach.

„Reise ins Vergessen“ weiterlesen

Soul Sucker

Was macht Sekten für selbst diejenigen, die es aus Warnungen besser wissen sollten (und oft auch wissen) anziehen? Mit durchsichtigen Heilsversprechungen, wie sie in den 1970er Jahren etwa durch die Moon-Sekte gegeben wurden, ließe sich heute sicherlich kaum noch ein Jugendlicher anziehen. Ebenso werden sicherlich charismatische Anführerfiguren wie Charles Manson einer eher nihilistischen Jugend nicht mehr als Vorbilder dienen können. … Glaubt man. Dass man sich der Suggestivkraft einer solchen Gruppe und ihrer Dynamik nur schwer zu entziehen vermag, zeigt Alison Murrays Film „Mouth to Mouth“.

Playing with the Kids

Bevor wir jemanden hassen können, müssen wir erst uns selbst hassen lernen. Nach erlittenem Leid wird das Hassobjekt in das Ich integriert und ein Bestandteil desselben: Wir selbst sind es dann zunächst, die die Ausgangssituation wiederholen und unsere Aggression baut sich auf und richtet sich folglich zunächst gegen uns. Rachepläne werden geschmiedet, die Wut staut sich und wenn wir dann dem Hassobjekt begegnen, findet im Akt der Rache eine das Ich befreiende Aktion (meist milder als die imaginierte) statt. Was jedoch lange gährt, bauscht sich ganz besonders auf und entlädt sich mit besonderer Wucht – das zumindest zeigt Larry Kent in seiner schwarzen Familienkomödie „Hamster Cage“, bei der eine Feier in einer Katastrophe endet.

„Playing with the Kids“ weiterlesen

Die Einsamkeit des Wurstfachverkäufers

Am Ende des Gemetzels wankt der Koloss mit der Kettensäge langsam ins Dunkel. Sein Tagewerk ist verrichtet, das Geheimnis der Familie bewahrt. Doch er strahlt keine Freude aus, kein rauschhafter Triumph beflügelt ihn. Sein Kopf ist gesenkt, er wankt wie ein angeschlagener Boxer, erschöpft. Dann verschluckt ihn die Nacht. Der nächste Morgen wird auch nur einen weiteren Tag der Arbeit für ihn bereithalten, die er gewohnt zuverlässig verrichten wird.

Mein Engel

Still geworden ist es um Vanessa Paradis, die einstmalige Femme fragile und Lolita der französischen Popmusik. Außer ein paar kleinen Auftritten in Kino- häufiger aber TV-Produktionen zaghaften Versuchen an die Gesangskarriere der 80er Jahre anzuknüpfen (die dann aber auch vor ein paar Jahren aufgegeben wurden), ist die Ehefrau von Johnny Depp kulturell nicht in Aktion getreten. Dass man sie jetzt für Serge Friedmans „Mon Ange“ wieder ausgegragen hat, ist ein Glücksfall.

Ferien

Plötzlich, ganz unvermittelt, kommt die Kamera in Fahrt, buchstäblich: Sie fährt in eine Richtung, in die sie nicht blickt, sie blickt zurück auf eine Straße, auf der sie fährt, auf dieser wiederum fährt eine Vespa, die in dieselbe Richtung wie die Kamera fährt, auf ihr zwei junge Menschen. Nicht-diegetische Musik setzt ein, ein leichter Hauch von Wehmut zieht in den Film. Plötzlich sieht man: Das ist der Vorspann. Der Film läuft hier schon wenigstens 20 Minuten und war in diesen von einer einengend-kadrierenden Statik, so dass diese wiedererlangte Beweglichkeit wie eine Befreiung anmutet, die durch den nun erst einsetzenden Vorspann eine zweite Ebene des Schocks entwickelt.

Plötzlich, ganz unvermittelt, kommt die Kamera in Fahrt, buchstäblich: Sie fährt in eine Richtung, in die sie nicht blickt, sie blickt zurück auf eine Straße, auf der sie fährt, auf dieser wiederum fährt eine Vespa, die in dieselbe Richtung wie die Kamera fährt, auf ihr zwei junge Menschen. Nicht-diegetische Musik setzt ein, ein leichter Hauch von Wehmut zieht in den Film. Plötzlich sieht man: Das ist der Vorspann. Der Film läuft hier schon wenigstens 20 Minuten und war in diesen von einer einengend-kadrierenden Statik, so dass diese wiedererlangte Beweglichkeit wie eine Befreiung anmutet, die durch den nun erst einsetzenden Vorspann eine zweite Ebene des Schocks entwickelt.