Einmal im Jahr kommt die Familie Yokoyama zusammen, um des Todestages des ältesten Sohnes zu gedenken. Dieser, so erfährt man sehr früh, kam vor Jahren schon beim Versuch ums Leben, einen kleinen Jungen vor dem Ertrinken zu retten. Für einen lauen Sommertag entführt uns „Still Walking“ in ein kleines Küstenstädtchen, hinein ins Elternhaus von Ryota (Abe Hiroshi) und dessen Schwester Chinami (You), um diesem schönen, melancholischen Ritual beizuwohnen. Wie kaum ein anderer seines Faches versteht es der japanische Autorenfilmer Hirokazu Kore-eda dieses recht ereignislose Geschehen in seinen vielen teils ernsten, teils verspielten und zuweilen auch komischen Abläufen und Schattierungen auszumalen, und dabei implizit die vielen kleinen und großen Geschichten aus dem Familienleben, die Geschäftigkeit und die Ruhe zu erzählen. Die ganze Festivität steht unterm Diktum der Alten, von der Zubereitung des Essens bis zu den nicht abreißenden Sticheleien des Vaters, für den der Zweitgeborene eine konstante Enttäuschung ist. Dieser hat es nämlich versäumt, anders als sein toter Bruder, rechtzeitig in die Fußstapfen von Vater Shohei (Harada Yoshio) zu treten und den Arztberuf zu ergreifen, von dessen Prestige und überragender Wichtigkeit sich der Alte unumstößlich überzeugt zeigt.

Einmal im Jahr kommt die Familie Yokoyama zusammen, um des Todestages des ältesten Sohnes zu gedenken. Dieser, so erfährt man sehr früh, kam vor Jahren schon beim Versuch ums Leben, einen kleinen Jungen vor dem Ertrinken zu retten. Für einen lauen Sommertag entführt uns „Still Walking“ in ein kleines Küstenstädtchen, hinein ins Elternhaus von Ryota (Abe Hiroshi) und dessen Schwester Chinami (You), um diesem schönen, melancholischen Ritual beizuwohnen. Wie kaum ein anderer seines Faches versteht es der japanische Autorenfilmer Hirokazu Kore-eda dieses recht ereignislose Geschehen in seinen vielen teils ernsten, teils verspielten und zuweilen auch komischen Abläufen und Schattierungen auszumalen, und dabei implizit die vielen kleinen und großen Geschichten aus dem Familienleben, die Geschäftigkeit und die Ruhe zu erzählen. Die ganze Festivität steht unterm Diktum der Alten, von der Zubereitung des Essens bis zu den nicht abreißenden Sticheleien des Vaters, für den der Zweitgeborene eine konstante Enttäuschung ist. Dieser hat es nämlich versäumt, anders als sein toter Bruder, rechtzeitig in die Fußstapfen von Vater Shohei (Harada Yoshio) zu treten und den Arztberuf zu ergreifen, von dessen Prestige und überragender Wichtigkeit sich der Alte unumstößlich überzeugt zeigt.

Zu allem Überfluss bringt Ryota auch noch seine neue Ehefrau, die Witwe Yukari (Natsukawa Yui) und deren Sohn aus erster Ehe mit, was für den eigensinnigen Vater ein kaum zu verkraftender Affront gegen die Anständigkeit und das Gebot der Normalität darstellt. Und auf Normalität – dies wird nicht nur an der immer wiederkehrenden Frage danach deutlich – kommt es an. Die Normalität der Familie – und auch das ist typisch für die Filme Kore-edas – ist dabei immer bestimmt von einer gewissen Abwesenheit. Schon in seinem 2001 veröffentlichten „Distance“ versichern sich die Protagonisten ihres Normal-Seins erst durch das Sprechen über und das Erinnern an die abwesenden Personen. In „Nobody Knows“ erwarten die vier Kinder ständig die Rückkehr der abwesenden Mutter, bis diese Wartehaltung selbst normal wird und in seinem letzten Spielfilm „Air Doll“ von 2009 steigert sich die Abwesenheit eines Mannes sogar zur fantastischen Belebung einer Aufblaspuppe, die sich dann in Tokyo auf die Suche nach einer eigenen Identität aufmacht.

Die Totenfeier in „Still Walking“ entpuppt sich im Laufe der Geschichte als im doppelten Sinne verstellte Trauerarbeit. Auf der einen Seite gibt es das Außen des familiären Hauses. Dort ist der Ort einer Maskerade, welche die Familie als geschlossene idyllische Einheit zeigt. Der Vater ist dabei Teil des Spiels, wenn er sich von den Nachbarn auf seinen täglichen Spaziergängen immer noch als „Doktor“ anreden lässt, obwohl er seit langem seine Praxis wegen eines Augenleidens nicht mehr betreiben darf; die Mutter, die selbst beim gemeinsamen Aufstieg zum Friedhof – Anstiege, Hügel, Berge und Treppen kommen häufig vor in Kore-edas Filmen und lassen sich als äußere Zeichen einer inneren Überwindung lesen – der offenbar unverwundenen Trauer über den toten Sohn keinen Raum gibt und selbst am Grab, wenn auch auf sehr liebevolle Art, den Prozess des Abschieds in seinem einstudierten Ablauf konserviert; der Sohn, der sich mit dem Handy am Ohr geschäftig zeigt gegenüber den Nachbarn, obwohl der arbeitslose Kunstrestaurator hier in der Rolle eines Bittstellers auftritt. Im Inneren des Hauses ist die Trauerarbeit auf eine andere Weise verstellt, hier zeigt sich, dass besonders der Vater den toten Sohn schon allein deshalb nicht verabschieden kann, weil er in einem ungerechten Verdikt auf ihn all jene Hoffnungen projiziert, die der Zweitgebohrene bisher enttäuscht hat.

Ryotas Frau Yukari befindet sich als Fremde in Mitten dieser beiden Welten und ist damit fast eine der interessantesten Figuren in Kore-edas Film. Im Haus erweist sich die Witwe als Reibepol, als „gebrauchtes Modell“, wie Ryotas Mutter Toshiko (Kiki Kirin) sie nennt, an dem sich Mutter und Tochter über viele kleine symbolische Details ihrer eigenen Überlegenheiten versichern können und für die der Vater zunächst nur unverhohlene Abweisung übrig hat. Sie ist zudem eine ungeschickte Lügnerin, der die moralischen Bedenken der falschen Aussage im Wege stehen, zu der sie ihr Mann überredet, damit dieser nichts über seine schlechten Verdienstverhältnisse erzählen muss und ohne die sie sich wahrscheinlich nahtloser ins Maskenspiel der familiären Konstruktion einlassen könnte. Sie stellt damit aber eben jene Konstruktion auch infrage und veräußert sie als Motiv einer Abwesenheit von Abwesenheit, die im Inneren des Hauses herrscht, das nämlich zu klein und zu dünnwandig ist, als dass so etwas wie ein wirklicher Rückzugsraum für den einzelnen möglich wäre.

Nach Außen hin ist sie jedoch ein notwendiger Teil des Ganzen, ohne den das Bild der intakten Familienstruktur im Sinne väterlicher Traditionsvorstellungen gar nicht funktionieren würde. Dies fällt bei den beiden Szenen auf in denen man die nach außen hin wichtige Konstellation sieht: Beim Gang zum Friedhof auf dem sich Großmutter, Schwiegertochter, Sohn und Enkelsohn zur harmonisch melancholischen Reflexion über die Verstorbenen zusammenfinden und gemeinsam den mühseligen Aufstieg meistern; bei der Abschiedsszene, als der Patriarch zusammen mit der Großmutter den neuen Verwandten die Hand gibt, als äußeres Zeichen der Reverenz. Ohne diese Oberfläche einer vermeintlichen Geschlossenheit ist die Existenz einer erfüllten Familienidee nichtig, die von den Beteiligten immer wieder als die alles bestimmende Frage nach Normalität aufgeworfen wird. Was kann diese Normalität überhaupt noch sein, nachdem das katastrophale Ereignis die Strukturen der Familie so tiefgreifend erschüttert hat? Kore-eda beantwortet diese Frage nicht leichtfertig, handelt sie vielmehr über einen originär filmischen Kniff aus.

An Yukari und ihrem Sohn demonstriert er nämlich, wie es mit der Sichtbarkeit steht in „Still Walking“, was gesehen werden kann und darf, oder was sich zeigen lässt und was nicht. Es gelingt Hirokazu Kore-eda auf meisterhafte Weise, über die Strategien des Zeigens von Normalität im Film diese Frage zu reflektieren, indem er der Figur Yukaris so etwas wie eine funktionale Macht zuschreibt und so die Nebenrolle zur heimlichen Hauptrolle erhöht. Normalität wird hier buchstäblich als eine Nebensache vorgestellt, die es an sich nicht gibt und die zunächst nur in der Außenwahrnehmung, als deren inszenierte Geschlossenheit existiert. Mit dieser Verschiebung der Ordnung von Sichtbarkeit erweitert er nicht nur die Forderungen des Autorenfilms, den Film von der „Tyrannei“ des Bildes als narrative Begleiterscheinung zu befreien, ohne das Bild dabei zu suspendieren. Er schafft sich so auch ein Höchstmaß an bildnerischer Freiheit, wie sie nur selten anzutreffen ist im japanischen Gegenwartskino. Diese Freiheit braucht jedoch seine inneren Opfer und Kore-eda wird nicht müde uns eben dies in seinen Filmen immer wieder zu versichern. Die Gemeinschaften, die er aufruft, stellen die innere Distanznahme, die sich paradoxerweise aus einem Zuviel an Nähe ergibt, stets ins Zentrum ihres Wirkens und ringen den verschiedenartigen Begegnungen einen anderen Gebrauch sozialer Praxis ab. Er lotet die mentalen und körperlichen Kosten aus, die es braucht, um das soziale Band zwischen den Individuen in seinen Filmen gleichermaßen zu knüpfen und zu lösen.

Obwohl Kore-eda im Vergleich mit seinen früheren Versuchsanordnungen hier ein sehr persönlichen Bild zeichnet, in dem der Regisseur, wie er selbst sagt, vieles über das Verhältnis zwischen ihm und seinen eigenen Eltern preisgibt, fällt der Film, was das experimentieren mit dem Möglichkeitsraum des Normalen angeht, nicht aus dem Rahmen seines Werkes. War es in „Distance“ noch die abgelegene Waldhütte, in der sich die Protagonisten zusammenfinden, um das Geheimnis über eine obskure Sekte zu lüften, der jeweils einer der Angehörigen zum Opfer gefallen ist, in „Nobody Knows“ die tokyoter Wohnung, die als innerer Ausschlussort fungiert, wo die Kinder vor dem Zugriff der Außenwelt sicher sind und zugleich von diesem Außen mehr und mehr abgegrenz werden, oder in „Air Doll“ die Junggesellenwohnung des vereinsamten Mannes, der dort seiner Obsession für Liebespuppen nachgeht, bis dieser Wunsch im buchstäblichen Sinne ein Eigenleben entwickelt und auf die Straße tritt, so erprobt Kore-eda hier die Porösität der elterlichen vier Wände. Er zeigt uns was es heißt, diese Durchlässigkeit durch Rituale und Normalisierung abzudichten, damit im Inneren ein Leben mit den Toten möglich ist. Dies gelingt ihm sowohl kinematographisch als auch narrativ auf wunderschöne Weise. Sein visuelles Einfühlungsvermögen, sein feiner Sinn für die Aufteilung von Raum und vor allem sein sensibler Umgang mit den stets als ambivalent vorgestellten Figuren, machen „Still Walking“ unterm Strich zu einem der sehenswertesten Filme dieses Kinoherbstes.

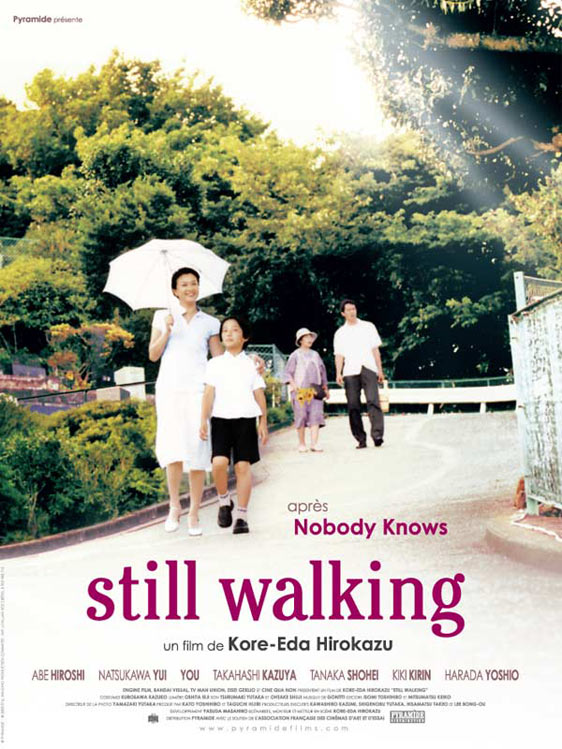

Still Walkin

(Aruitemo aruitemo, Japan 2008)

Regie, Buch, Schnitt: Hirokazu Kore-Eda; Kamera: Yutaka Yamazaki

Darsteller: Abe Hiroshi, Hadara Yoshio, Kiki Kirin, Natsukawa Yui, Tanaka Shohei, You

Verleih: Kool Filmdistribution

Länge: 114 Min