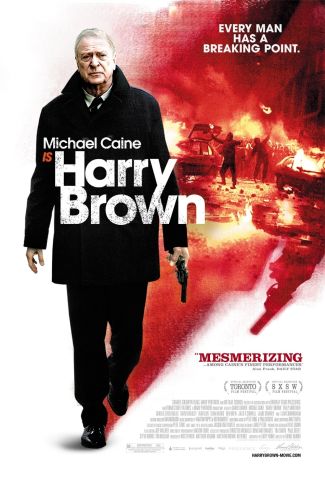

Der Selbstjustiz-Film ist seit Ende der 1980er etwas aus der Mode gekommen; Vigilanten, die die Vergewaltigung ihrer Verwandten, die Verwahrlosung von Stadtvierteln oder einfach ihre eigene Erfolglosigkeit mittels Rache an den sowieso immer schuldigen Mitbürgern kompensieren, haben irgendwie den Nimbus rechtsradikaler Kultur- und Sozialpessimisten bekommen. Spätestens mit Joel Schumachers „Falling Down“ ist aus dem rotsehenden Mann der amoklaufende Irre geworden (den nur noch Uwe Boll heldenhaft findet), der zwar in den Augen vieler das richtige tut – dies aber aus den falschen Gründen. Mit Clint Eastwoods „Gran Torino“ hat das Subgenre das Sujet noch einmal zu reanimieren versucht als den clash of the generations, ausagiert mit Waffen. Denn dass „die gute alte Zeit“ vorbei ist, in der Jugendliche Älteren den Sitzplatz im Bus frei gemacht haben, und nun anstelle dessen lieber den Sitz rausreißen und damit auf die Alten eindreschen, ist die bittere Erkenntnis der Helden von Gestern. Die Conclusio daraus heißt: sich dem Schicksal fügen oder die Sache (z. B. den Bussitz) selbst in die Hand nehmen.

Der Selbstjustiz-Film ist seit Ende der 1980er etwas aus der Mode gekommen; Vigilanten, die die Vergewaltigung ihrer Verwandten, die Verwahrlosung von Stadtvierteln oder einfach ihre eigene Erfolglosigkeit mittels Rache an den sowieso immer schuldigen Mitbürgern kompensieren, haben irgendwie den Nimbus rechtsradikaler Kultur- und Sozialpessimisten bekommen. Spätestens mit Joel Schumachers „Falling Down“ ist aus dem rotsehenden Mann der amoklaufende Irre geworden (den nur noch Uwe Boll heldenhaft findet), der zwar in den Augen vieler das richtige tut – dies aber aus den falschen Gründen. Mit Clint Eastwoods „Gran Torino“ hat das Subgenre das Sujet noch einmal zu reanimieren versucht als den clash of the generations, ausagiert mit Waffen. Denn dass „die gute alte Zeit“ vorbei ist, in der Jugendliche Älteren den Sitzplatz im Bus frei gemacht haben, und nun anstelle dessen lieber den Sitz rausreißen und damit auf die Alten eindreschen, ist die bittere Erkenntnis der Helden von Gestern. Die Conclusio daraus heißt: sich dem Schicksal fügen oder die Sache (z. B. den Bussitz) selbst in die Hand nehmen.

Lola spinnt

The Loved Ones

(Aus 2009)

Regie & Buch: Sean Byrne; Kamera: Simon Chapman; Schnitt: Andy Canny

Darsteller: Xavier Samuel, Jessica McNamee, Robin McLeavy, Richard Wilson, Victoria Thaine, John Brumpton, Fred Whitlock, Eden Porter

Länge: 84 Minuten

Verleih: Koch Media

Kamera: Maik Rauhmann

Infected Zone

Illegal Aliens

Monsters

(UK 2019)

Regie & Buch: Gareth Edwards; Musik: Jon Hopkins; Kamera: Gareth Edwards; Schnitt: Colin Goudie

Darsteller: Samantha Wynden, Andrew Kaulder u.a.

Länge: 94 Minuten

Verleih: n. n.

Nach dem Film stand Regisseur Gareth Edwards dem Festival-Publikum für 20 Minuten in einem Q&A zur Verfügung. Ein Mitschnitt davon sehen Sie exklusiv bei F.LM.

»I would give my love to thee«

„Wir gehörten nicht zu diesen Menschen, diesen glücklosen Menschen, denen grundlos schreckliche Dinge passieren.“ – Diese Worte aus dem Mund der 14-jährigen Susan Salmon muten seltsam an, da es die Worte eines toten, eines ermordeten Mädchens sind. Im Laufe des Filmgeschehens beginnt man jedoch zu begreifen, warum ihre Einschätzung gilt, trotz dieses schrecklichen Ereignisses, das die Familie zu zerreißen droht.

„Wir gehörten nicht zu diesen Menschen, diesen glücklosen Menschen, denen grundlos schreckliche Dinge passieren.“ – Diese Worte aus dem Mund der 14-jährigen Susan Salmon muten seltsam an, da es die Worte eines toten, eines ermordeten Mädchens sind. Im Laufe des Filmgeschehens beginnt man jedoch zu begreifen, warum ihre Einschätzung gilt, trotz dieses schrecklichen Ereignisses, das die Familie zu zerreißen droht.

„»I would give my love to thee«“ weiterlesen

Blut & Boden

Die Meute

(La meute, F 2010)

Regie & Buch: Franck Richard, Kamera: Laurent Barès; Schnitt: Olivier Gajan

Darsteller: Émilie Dequenne, Yolande Moreau, Eric Godon, Philippe Nahon, Benjamin Biolay, Brice Fournier

Länge: 90 Minuten

Verleih: Tiberius

Alles da und trotzdem alles falsch

Eine Kinoadaption von „Astro Boy“ ist nicht einfach nur eine weitere Mangaverfilmung, schon gar nicht, wenn sie aus Hollywood kommt. Osamu Tezukas 1952 erschaffener Roboterjunge ist kein austauschbarer Comicheld von der Stange, sondern kommt in seiner Bedeutung für die japanische Populärkultur der vergangenen sechs Dekaden der Popularität einer Mickey Mouse im Einflussbereich der US-amerikanischen Kulturhegemonie gleich. Ein Hauptwerk der Mangakultur und ihres bedeutenden Autoren Tezuka, dessen verschiedene Animeadaptionen – eine Serie in den 1960er-Jahren, ein Remake in den 1980er-Jahren sowie ein weiteres in den 2000ern – auch außerhalb Japans erfolgreich waren und die japanische Animationsfilmkultur weltweit populär zu machen halfen. Eine Kinoadaption als Hollywoodproduktion, also in einen völlig unterschiedlichen kulturellen Rahmen gerückt, ist im Grunde bereits ein kontroverses Vorhaben; man erinnere sich nur um die Debatten um Roland Emmerichs amerikanisierten „Godzilla“, für den die Japaner, jüngere Seitenhiebe aus den kaiju eiga von Shusuke Kaneko oder Ryuhei Kitamura zeigen es überdeutlich, bis heute nur Spott und Geringschätzung übrig haben. Entschärft wird dieser unweigerliche Konflikt um Deutungshoheit und kulturelles Nationalerbe auch sicher nicht durch den Umstand, dass sich die seit Jahren hypererfolgreiche Animationsfilmkultur der USA grundlegend und unversöhnlich von der japanischen unterscheidet.

Eine Kinoadaption von „Astro Boy“ ist nicht einfach nur eine weitere Mangaverfilmung, schon gar nicht, wenn sie aus Hollywood kommt. Osamu Tezukas 1952 erschaffener Roboterjunge ist kein austauschbarer Comicheld von der Stange, sondern kommt in seiner Bedeutung für die japanische Populärkultur der vergangenen sechs Dekaden der Popularität einer Mickey Mouse im Einflussbereich der US-amerikanischen Kulturhegemonie gleich. Ein Hauptwerk der Mangakultur und ihres bedeutenden Autoren Tezuka, dessen verschiedene Animeadaptionen – eine Serie in den 1960er-Jahren, ein Remake in den 1980er-Jahren sowie ein weiteres in den 2000ern – auch außerhalb Japans erfolgreich waren und die japanische Animationsfilmkultur weltweit populär zu machen halfen. Eine Kinoadaption als Hollywoodproduktion, also in einen völlig unterschiedlichen kulturellen Rahmen gerückt, ist im Grunde bereits ein kontroverses Vorhaben; man erinnere sich nur um die Debatten um Roland Emmerichs amerikanisierten „Godzilla“, für den die Japaner, jüngere Seitenhiebe aus den kaiju eiga von Shusuke Kaneko oder Ryuhei Kitamura zeigen es überdeutlich, bis heute nur Spott und Geringschätzung übrig haben. Entschärft wird dieser unweigerliche Konflikt um Deutungshoheit und kulturelles Nationalerbe auch sicher nicht durch den Umstand, dass sich die seit Jahren hypererfolgreiche Animationsfilmkultur der USA grundlegend und unversöhnlich von der japanischen unterscheidet.

„Alles da und trotzdem alles falsch“ weiterlesen

Hollywood lacht über sich selbst

Die Serie „Cybill“ gehört zu den herausragenden SitComs aus der US-amerikanischen Produktion der 1990er Jahre. Konzipiert vom vielbeschäftigten und insbesondere auf starke Frauenfiguren spezialisierten Chuck Lorre („Roseanne“, „Grace under Fire“, „Dharma & Greg“) und mit Cybill Shepherd in der Titelrolle (als ihr Alter Ego Cybill Sheridan) liefert die Serie einen augenzwinkernden Seitenhieb auf die Filmmetropole Los Angeles, insbesondere aber auf den Snobismus der dortigen High Society, die sich in den Charakteren der Serie archetypisch spiegelt.

Die Serie „Cybill“ gehört zu den herausragenden SitComs aus der US-amerikanischen Produktion der 1990er Jahre. Konzipiert vom vielbeschäftigten und insbesondere auf starke Frauenfiguren spezialisierten Chuck Lorre („Roseanne“, „Grace under Fire“, „Dharma & Greg“) und mit Cybill Shepherd in der Titelrolle (als ihr Alter Ego Cybill Sheridan) liefert die Serie einen augenzwinkernden Seitenhieb auf die Filmmetropole Los Angeles, insbesondere aber auf den Snobismus der dortigen High Society, die sich in den Charakteren der Serie archetypisch spiegelt.

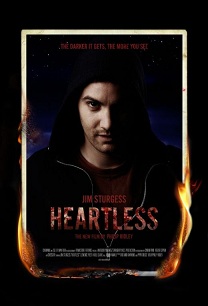

Brustkorb und Helm

Wenn man nur lang genug schweigt, wird man irgendwann zum Visionär. Philip Ridley hat 14 Jahre lang geschwiegen – nun ja, nicht wirklich geschwiegen, lediglich auf die Kinoleinwand fand keine seiner Ideen mehr seit den Mitt-90ern. Dabei hatte er mit „The Reflecting Skin“ und „The Passion of Darkly Noon“ zwei schrecklich schöne, phantasievolle, dunkle und originelle Filme gedreht, die auf ganz eigentümliche Weise zwischen Genreerzählung und adoleszentem Fiebertraum oszillierten. Nach langer Schaffenspause legt Ridley nun mit dem faustischen Horrorfilm „Heartless“ seinen erst dritten Film vor, und scheitert dabei höchstens an den zu hohen Erwartungen.

Wenn man nur lang genug schweigt, wird man irgendwann zum Visionär. Philip Ridley hat 14 Jahre lang geschwiegen – nun ja, nicht wirklich geschwiegen, lediglich auf die Kinoleinwand fand keine seiner Ideen mehr seit den Mitt-90ern. Dabei hatte er mit „The Reflecting Skin“ und „The Passion of Darkly Noon“ zwei schrecklich schöne, phantasievolle, dunkle und originelle Filme gedreht, die auf ganz eigentümliche Weise zwischen Genreerzählung und adoleszentem Fiebertraum oszillierten. Nach langer Schaffenspause legt Ridley nun mit dem faustischen Horrorfilm „Heartless“ seinen erst dritten Film vor, und scheitert dabei höchstens an den zu hohen Erwartungen.

„Brustkorb und Helm“ weiterlesen

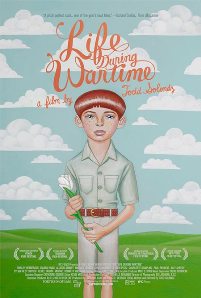

… just a little déjà-vu!

»It’s like freedom and democracy. In the end, China will take over, and none of this will matter.«

Die ersten Minuten kommen äußerst bekannt vor: ein Paar in einem Restaurant, eine Szene voller gegenseitigem Unbehagen, er schenkt ihr einen antiken Aschenbecher. Doch sie scheint ein wenig abgelenkt. Er soll sich nicht sorgen: »… just a little déjà-vu!« Mit einer nahezu identischen Sequenz hatte Todd Solondz bereits „Happiness“, 1998 inszeniert und noch immer sein Meisterwerk, begonnen, jenes Horrorkabinett aus sexuellen Obsessionen und gescheiterten Existenzen, das er nun, eine gute Dekade später, mit „Life during Wartime“ fortschreibt.

Die ersten Minuten kommen äußerst bekannt vor: ein Paar in einem Restaurant, eine Szene voller gegenseitigem Unbehagen, er schenkt ihr einen antiken Aschenbecher. Doch sie scheint ein wenig abgelenkt. Er soll sich nicht sorgen: »… just a little déjà-vu!« Mit einer nahezu identischen Sequenz hatte Todd Solondz bereits „Happiness“, 1998 inszeniert und noch immer sein Meisterwerk, begonnen, jenes Horrorkabinett aus sexuellen Obsessionen und gescheiterten Existenzen, das er nun, eine gute Dekade später, mit „Life during Wartime“ fortschreibt.

Unterweltler statt Hinterwäldler

Was einst ein archaisches Initiations- und Bewährungsritual war, das ist heute zum flachen, enthemmten Besäufnis entleert worden. Der Junggesellenabschied, so erfahren wir an exponierter Stelle in Peter A. Dowlings Horrorfilm „Stag Night“, geht auf ein Jagdritual archaischer Stämme zurück, die den Bräutigam vor der Hochzeit auf die Hirschjagd schickte – und somit in einen Kampf auf Leben und Tod. Erlegte der junge Mann das Tier, erwies er sich somit seiner Braut als würdig; gelang es ihm nicht, so ließ er sein Leben in diesem Duell auf Augenhöhe. In einen Kampf auf Leben und Tod stolpern auch die Freunde Mike, Carl und Joe, die gemeinsam mit Mikes Bruder Tony den Junggesellenabschied von Mike feiern wollen – obgleich sich der Ehemann in spe seiner Sache gar nicht mehr so ganz sicher ist, scheint ihm doch der eigene Lebensweg zu glatt und ungebrochen. „Unterweltler statt Hinterwäldler“ weiterlesen

Was einst ein archaisches Initiations- und Bewährungsritual war, das ist heute zum flachen, enthemmten Besäufnis entleert worden. Der Junggesellenabschied, so erfahren wir an exponierter Stelle in Peter A. Dowlings Horrorfilm „Stag Night“, geht auf ein Jagdritual archaischer Stämme zurück, die den Bräutigam vor der Hochzeit auf die Hirschjagd schickte – und somit in einen Kampf auf Leben und Tod. Erlegte der junge Mann das Tier, erwies er sich somit seiner Braut als würdig; gelang es ihm nicht, so ließ er sein Leben in diesem Duell auf Augenhöhe. In einen Kampf auf Leben und Tod stolpern auch die Freunde Mike, Carl und Joe, die gemeinsam mit Mikes Bruder Tony den Junggesellenabschied von Mike feiern wollen – obgleich sich der Ehemann in spe seiner Sache gar nicht mehr so ganz sicher ist, scheint ihm doch der eigene Lebensweg zu glatt und ungebrochen. „Unterweltler statt Hinterwäldler“ weiterlesen

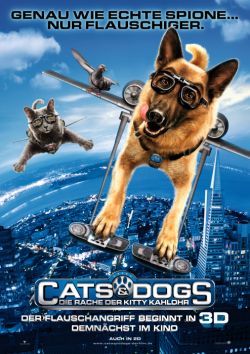

Ein Film für unartige Kinder

Wenn sich Hunde und Katzen zusammentun, um einer bösen Nacktkatze, die alle Hunde der Welt gegen ihre Herrchen aufhetzen will, den Garaus zu machen, dann geht das nicht ohne Friktionen ab. „Cats & Dogs – Die Rache der Kitty Kahlohr“ inszeniert in Spielfilmlänge dieses Zusammentreffen und diesen Konflikt. Zu erzählen hat der Film sonst kaum etwas, versucht sich mit witzigen Situationen über Wasser zu halten, löst dabei aber eher Fremdscham aus. Jochen Werner, Stefan Höltgen und Jörg Buttgereit haben sich dem ausgesetzt und einen neuen Podcast für F.LM dazu produziert:

Wenn sich Hunde und Katzen zusammentun, um einer bösen Nacktkatze, die alle Hunde der Welt gegen ihre Herrchen aufhetzen will, den Garaus zu machen, dann geht das nicht ohne Friktionen ab. „Cats & Dogs – Die Rache der Kitty Kahlohr“ inszeniert in Spielfilmlänge dieses Zusammentreffen und diesen Konflikt. Zu erzählen hat der Film sonst kaum etwas, versucht sich mit witzigen Situationen über Wasser zu halten, löst dabei aber eher Fremdscham aus. Jochen Werner, Stefan Höltgen und Jörg Buttgereit haben sich dem ausgesetzt und einen neuen Podcast für F.LM dazu produziert:

Die wandelbaren Grenzen des Unerwünschten

In jeder Gesellschaft gibt es Grenzen des Zeigbaren. Sex, Gewalt und unerwünschte politische Ansichten stellen die häufigsten Gründe für zensorische Eingriffe bei Tabuverletzungen in den Medien dar. Wer entscheidet aber darüber, was welche Menschen sehen dürfen, und wie verändert sich das? Kann Jugendschutz ohne Erwachsenenkontrolle funktionieren? Ist Zensur ein obrigkeitlicher Akt, oder nicht auch von einem Großteil der Bevölkerung erwünscht? In seiner nun im Wallstein Verlag unter dem Titel „Keine Jugendfreigabe!“ veröffentlichten Dissertation untersucht der Historiker Jürgen Kniep (*1978) die Filmzensur in der „Bonner Republik“ (1949-1990).

In jeder Gesellschaft gibt es Grenzen des Zeigbaren. Sex, Gewalt und unerwünschte politische Ansichten stellen die häufigsten Gründe für zensorische Eingriffe bei Tabuverletzungen in den Medien dar. Wer entscheidet aber darüber, was welche Menschen sehen dürfen, und wie verändert sich das? Kann Jugendschutz ohne Erwachsenenkontrolle funktionieren? Ist Zensur ein obrigkeitlicher Akt, oder nicht auch von einem Großteil der Bevölkerung erwünscht? In seiner nun im Wallstein Verlag unter dem Titel „Keine Jugendfreigabe!“ veröffentlichten Dissertation untersucht der Historiker Jürgen Kniep (*1978) die Filmzensur in der „Bonner Republik“ (1949-1990).

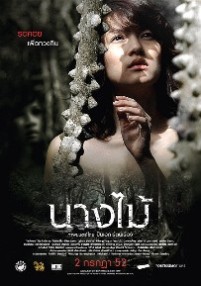

Tropical Malady

Die ersten Minuten sind furios: ein sich mal sacht vortastendes, dann wieder schwerelos über die Szenerie erhebendes, entfesseltes Kameraauge. (Wessen Blick führt es?) Eine panische Frau durchquert den Bildkader, verfolgt von zwei Männern. Alle verschwinden in der Tiefe: des Bildes, des Waldes. Die Kamera wendet sich ab, dringt weiter vor in den Dschungel, erforscht die Natur; dazu dieses sphärische, verstörende, seduktive Sounddesign. Mal scheint der Blick der Kamera einem Menschen zugeordnet, dann wieder scheint er die Grenzen des menschlichen Auges zu transzendieren, im Unfasslichen des Dschungels aufzugehen. Schließlich sehen wir zwei Männer, wohl die Verfolger des schreienden Mädchens, tot in einem Fluss liegen. Die Kamera registriert ungerührt, geht darüber hinweg, tastet sich weiter. Dann kommt das Menschliche ins Spiel, und an diesem Punkt verliert Pen-ek Ratanaruangs neuer Film „Nymph“ viel von seinem Geheimnis.

Die ersten Minuten sind furios: ein sich mal sacht vortastendes, dann wieder schwerelos über die Szenerie erhebendes, entfesseltes Kameraauge. (Wessen Blick führt es?) Eine panische Frau durchquert den Bildkader, verfolgt von zwei Männern. Alle verschwinden in der Tiefe: des Bildes, des Waldes. Die Kamera wendet sich ab, dringt weiter vor in den Dschungel, erforscht die Natur; dazu dieses sphärische, verstörende, seduktive Sounddesign. Mal scheint der Blick der Kamera einem Menschen zugeordnet, dann wieder scheint er die Grenzen des menschlichen Auges zu transzendieren, im Unfasslichen des Dschungels aufzugehen. Schließlich sehen wir zwei Männer, wohl die Verfolger des schreienden Mädchens, tot in einem Fluss liegen. Die Kamera registriert ungerührt, geht darüber hinweg, tastet sich weiter. Dann kommt das Menschliche ins Spiel, und an diesem Punkt verliert Pen-ek Ratanaruangs neuer Film „Nymph“ viel von seinem Geheimnis.

„Tropical Malady“ weiterlesen

Make Love and War

„Ich freue mich sehr, dem Land Israel geholfen zu haben, einem Nazi das Leben zu retten“ – eine Komödie, in der solche Dialogsätze fallen dürfen, kann nicht ganz schlecht sein, und tatsächlich gehört Michel Hazanavicius’ Sequel zu seinem eigenen Erfolgsfilm „OSS 117: Der Spion, der sich liebte“ zu jenen Fortsetzungsfilmen, die ihren Vorgänger sogar übertreffen können. Unerreichbar hoch schien freilich diese Hürde auch nie, war doch der erste Film zwar durchweg kompetent inszeniert und der Titelheld von Hauptdarsteller Jean Dujardin mit ansteckender Spielfreude mit Leben erfüllt – und konnte aber doch nie so ganz verhehlen, dass er im Grunde ein one-joke movie ist, dessen mit zunehmender Spielzeit immer stärker überstrapazierte Standardpointe nicht immer so recht zünden wollte. Auch im Falle von „OSS 117: Rio ne répond plus“ (ganz und gar nicht akkurat, aber doch sehr hübsch eingedeutscht als „OSS 117: Er selbst ist sich genug“) hat sich das Spektrum des durchgespielten Scherze nicht wesentlich erweitert, aber da die Welt um den selbstverliebten Geheimagenten herum hier deutlich erweitert wurde und die Anzahl der Reibungsflächen für seine Figur somit spürbar größer ist, schlagen Hazanavicius hier erneut eine ganze Reihe von Lachern mit ihren mitunter ein wenig durchsichtigen Mitteln heraus.

„Ich freue mich sehr, dem Land Israel geholfen zu haben, einem Nazi das Leben zu retten“ – eine Komödie, in der solche Dialogsätze fallen dürfen, kann nicht ganz schlecht sein, und tatsächlich gehört Michel Hazanavicius’ Sequel zu seinem eigenen Erfolgsfilm „OSS 117: Der Spion, der sich liebte“ zu jenen Fortsetzungsfilmen, die ihren Vorgänger sogar übertreffen können. Unerreichbar hoch schien freilich diese Hürde auch nie, war doch der erste Film zwar durchweg kompetent inszeniert und der Titelheld von Hauptdarsteller Jean Dujardin mit ansteckender Spielfreude mit Leben erfüllt – und konnte aber doch nie so ganz verhehlen, dass er im Grunde ein one-joke movie ist, dessen mit zunehmender Spielzeit immer stärker überstrapazierte Standardpointe nicht immer so recht zünden wollte. Auch im Falle von „OSS 117: Rio ne répond plus“ (ganz und gar nicht akkurat, aber doch sehr hübsch eingedeutscht als „OSS 117: Er selbst ist sich genug“) hat sich das Spektrum des durchgespielten Scherze nicht wesentlich erweitert, aber da die Welt um den selbstverliebten Geheimagenten herum hier deutlich erweitert wurde und die Anzahl der Reibungsflächen für seine Figur somit spürbar größer ist, schlagen Hazanavicius hier erneut eine ganze Reihe von Lachern mit ihren mitunter ein wenig durchsichtigen Mitteln heraus.

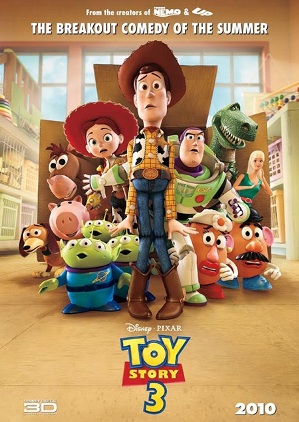

Spielzeug altert nicht

Kinder werden älter, und einst geliebtes Spielzeug wird überflüssig. Diese Erkenntnis ist den Filmen der „Toy Story“-Filmreihe, Erfolgsfranchise und Gründungsmythos des bedeutendsten amerikanischen Trickfilmstudios der Gegenwart, Pixar Animations, nichts Neues, sondern im Gegenteil jenes Thema, das sie vom ersten Moment an immer wieder aufs Neue umgetrieben hat. Schon in John Lasseters „Toy Story“ (1995) stand die Angst des unangefochtenen Lieblingsspielzeugs, der seinerzeit bereits einigermaßen anachronistischen Cowboypuppe Woody, gegen den batteriebetriebenen Space Ranger Buzz Lightyear ausgetauscht zu werden, im Mittelpunkt – die Versöhnung zwischen Klassizismus und Modernismus am Ende der inhaltlichen wie ästhetischen Synthese aus Disney’schen Erzählstrategien und Pixars CGI-Animationstechniken. Das in Zusammenarbeit mit den Coregisseuren Ash Bannon und Lee Unkrich inszenierte Sequel „Toy Story 2“ (1999) stellte dann bereits die unsichere Zukunft der Spielzeuge in den Mittelpunkt, als Woody sich für das endliche Glück mit dem langsam aufwachsenden Andy gegen die dauerhafte, aber auch sterile Existenz als Ausstellungsstück im Spielzeugmuseum entscheiden musste. In Lee Unkrichs „Toy Story 3“ tritt nun das Unausweichliche ein: Andy ist erwachsen und beginnt ein College-Studium. Die Spielzeuge müssen sich einer gnadenlosen Auslese stellen: Müllsack, Dachboden – oder Spende für einen Kindergarten und somit eine Zukunft ohne ihr geliebtes Kind.

Kinder werden älter, und einst geliebtes Spielzeug wird überflüssig. Diese Erkenntnis ist den Filmen der „Toy Story“-Filmreihe, Erfolgsfranchise und Gründungsmythos des bedeutendsten amerikanischen Trickfilmstudios der Gegenwart, Pixar Animations, nichts Neues, sondern im Gegenteil jenes Thema, das sie vom ersten Moment an immer wieder aufs Neue umgetrieben hat. Schon in John Lasseters „Toy Story“ (1995) stand die Angst des unangefochtenen Lieblingsspielzeugs, der seinerzeit bereits einigermaßen anachronistischen Cowboypuppe Woody, gegen den batteriebetriebenen Space Ranger Buzz Lightyear ausgetauscht zu werden, im Mittelpunkt – die Versöhnung zwischen Klassizismus und Modernismus am Ende der inhaltlichen wie ästhetischen Synthese aus Disney’schen Erzählstrategien und Pixars CGI-Animationstechniken. Das in Zusammenarbeit mit den Coregisseuren Ash Bannon und Lee Unkrich inszenierte Sequel „Toy Story 2“ (1999) stellte dann bereits die unsichere Zukunft der Spielzeuge in den Mittelpunkt, als Woody sich für das endliche Glück mit dem langsam aufwachsenden Andy gegen die dauerhafte, aber auch sterile Existenz als Ausstellungsstück im Spielzeugmuseum entscheiden musste. In Lee Unkrichs „Toy Story 3“ tritt nun das Unausweichliche ein: Andy ist erwachsen und beginnt ein College-Studium. Die Spielzeuge müssen sich einer gnadenlosen Auslese stellen: Müllsack, Dachboden – oder Spende für einen Kindergarten und somit eine Zukunft ohne ihr geliebtes Kind.

„Spielzeug altert nicht“ weiterlesen

Im Feuer geschmiedet

„The anvil was forged in fire“: So heißt es im Titelsong des gleichnamigen dritten Albums der kanadischen Metalband Anvil aus dem Jahr 1983, und man kommt nach Betrachtung der mehrfach preisgekrönten Dokumentation „Anvil! Die Geschichte einer Freundschaft“ kaum umhin, diesen Satz als realistische Selbstbeschreibung zu verstehen. „Im Feuer geschmiedet“ weiterlesen

„The anvil was forged in fire“: So heißt es im Titelsong des gleichnamigen dritten Albums der kanadischen Metalband Anvil aus dem Jahr 1983, und man kommt nach Betrachtung der mehrfach preisgekrönten Dokumentation „Anvil! Die Geschichte einer Freundschaft“ kaum umhin, diesen Satz als realistische Selbstbeschreibung zu verstehen. „Im Feuer geschmiedet“ weiterlesen

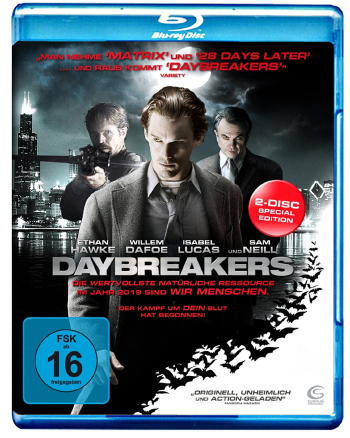

Was wäre, wenn …?

Der Höhepunkt einer Horrorvision globalen Ausmaßes ist das Verschwinden der Menschheit – sei es nun, weil sie sich selbst komplett ausgelöscht hat oder weil sie von einer anderen Spezies ausgerottet wurde. Insbesondere der Zombiefilm hat in letzterer Hinsicht schon einige sehr interessante und beunruhigende apokalyptische Visionen hervorgebracht. Nur ist es bei der „Herrschaft der Zombies“ ja leider so, dass aus dem Untergang der Lebenden noch längst kein Aufstieg der Toten erfolgt: Zombies werden als instinktgesteuerte, zu intelligenten Aktionen kaum fähige und einzig durch ihren Fresstrieb motivierte Monster gezeichnet, die, geht ihnen das menschliche Futter aus, einfach in der Gegend herum liegen. Der Prolog von George A. Romeros „Day of the Dead“ hat gezeigt, wie das aussieht. Es bräuchte also schon ein wenig intelligentere und mit mehr Gemeinsinn ausgestattete Monster, um eine echte alternative Gesellschaft zu gestalten. Und da kommen ja eigentlich nur die Vampire in Frage.

Der Höhepunkt einer Horrorvision globalen Ausmaßes ist das Verschwinden der Menschheit – sei es nun, weil sie sich selbst komplett ausgelöscht hat oder weil sie von einer anderen Spezies ausgerottet wurde. Insbesondere der Zombiefilm hat in letzterer Hinsicht schon einige sehr interessante und beunruhigende apokalyptische Visionen hervorgebracht. Nur ist es bei der „Herrschaft der Zombies“ ja leider so, dass aus dem Untergang der Lebenden noch längst kein Aufstieg der Toten erfolgt: Zombies werden als instinktgesteuerte, zu intelligenten Aktionen kaum fähige und einzig durch ihren Fresstrieb motivierte Monster gezeichnet, die, geht ihnen das menschliche Futter aus, einfach in der Gegend herum liegen. Der Prolog von George A. Romeros „Day of the Dead“ hat gezeigt, wie das aussieht. Es bräuchte also schon ein wenig intelligentere und mit mehr Gemeinsinn ausgestattete Monster, um eine echte alternative Gesellschaft zu gestalten. Und da kommen ja eigentlich nur die Vampire in Frage.

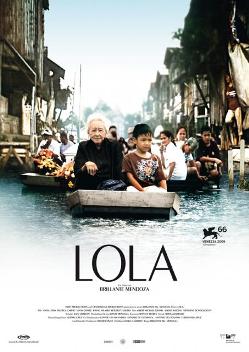

Passagen durch Manila

Wenn im neuen Filipino-Kino Lav Diaz der große Filmemacher der Zeit ist, dann ist vielleicht Brillante Mendoza der des Raumes. Seine Filme haben Plots, oftmals sogar als generisch zu beschreibende, und doch scheint es Mendoza nicht in erster Linie darum zu gehen, diese möglichst ökonomisch in eine Filmstruktur einzubetten. Stattdessen ist es die Passage, die diesen Filmemacher interessiert; immer wieder lässt er seine Protagonisten in langen Plansequenzen die Räume durchqueren, die seine Filme auszumessen suchen. Die Welt bleibt auf diese Weise niemals so ganz ausgesperrt aus seinen Bildern, die zudem untrennbar sind von den komplexen Klanginstallationen, die Mendoza unter sie legt. Das Rauschen der Stadt, der Verkehrslärm von Manila: Wer einen Film von Mendoza sieht, der gewinnt sehr konkrete, geradezu somatische Impressionen davon, wie es sich anfühlen könnte, wie es klingen, schmecken, riechen mag, in der philippinischen Metropole zu leben.

Wenn im neuen Filipino-Kino Lav Diaz der große Filmemacher der Zeit ist, dann ist vielleicht Brillante Mendoza der des Raumes. Seine Filme haben Plots, oftmals sogar als generisch zu beschreibende, und doch scheint es Mendoza nicht in erster Linie darum zu gehen, diese möglichst ökonomisch in eine Filmstruktur einzubetten. Stattdessen ist es die Passage, die diesen Filmemacher interessiert; immer wieder lässt er seine Protagonisten in langen Plansequenzen die Räume durchqueren, die seine Filme auszumessen suchen. Die Welt bleibt auf diese Weise niemals so ganz ausgesperrt aus seinen Bildern, die zudem untrennbar sind von den komplexen Klanginstallationen, die Mendoza unter sie legt. Das Rauschen der Stadt, der Verkehrslärm von Manila: Wer einen Film von Mendoza sieht, der gewinnt sehr konkrete, geradezu somatische Impressionen davon, wie es sich anfühlen könnte, wie es klingen, schmecken, riechen mag, in der philippinischen Metropole zu leben.

„Passagen durch Manila“ weiterlesen

»Auf unserem Planeten sind wir die Predators.«

Florian Reinacher, Jörg Buttgereit und Stefan Höltgen haben sich die deutschsprachige Pressevorführung von Nimród Antals Film „Predators“ angesehen, der am 8. Juli in den deutschen Kinos anläuft. „Predators“ stellt eine Fortsetzung des 1987 von John McTiernans gedrehten „Predator“ dar und versetzt seine Figuren auf einen fernen Planeten, wo sie zum Jagdwild dreier Predator-Aliens werden. Die aus gar nicht so unterschiedlichen Figuren (Killer, Schwerverbrecher, Söldner, …) bestehende Gruppe muss zunächst zusammenfinden, um der Gefahr Herr zu werden und überhaupt herauszufinden, wo sie sich eigentlich befindet. Im Verlauf des Films wird die Gruppe zusehends dezimiert, so dass sich alles auf ein Zusammentreffen der von Beginn an ausgemachten Hauptfiguren mit dem Monstern zuspitzt. „Predators“ ist mit diesem Konzept, insbesondere aber aufgrund seiner Besetzung auf ganz geteilte Meinungen bei den Podcastern gestoßen.

Florian Reinacher, Jörg Buttgereit und Stefan Höltgen haben sich die deutschsprachige Pressevorführung von Nimród Antals Film „Predators“ angesehen, der am 8. Juli in den deutschen Kinos anläuft. „Predators“ stellt eine Fortsetzung des 1987 von John McTiernans gedrehten „Predator“ dar und versetzt seine Figuren auf einen fernen Planeten, wo sie zum Jagdwild dreier Predator-Aliens werden. Die aus gar nicht so unterschiedlichen Figuren (Killer, Schwerverbrecher, Söldner, …) bestehende Gruppe muss zunächst zusammenfinden, um der Gefahr Herr zu werden und überhaupt herauszufinden, wo sie sich eigentlich befindet. Im Verlauf des Films wird die Gruppe zusehends dezimiert, so dass sich alles auf ein Zusammentreffen der von Beginn an ausgemachten Hauptfiguren mit dem Monstern zuspitzt. „Predators“ ist mit diesem Konzept, insbesondere aber aufgrund seiner Besetzung auf ganz geteilte Meinungen bei den Podcastern gestoßen.

Predators

(USA 2010)

Regie: Nimród Antal; Buch: Alex Litvak, Michael Finch; Musik: John Debney; Kamera: Gyula Pados; Schnitt: Dan Zimmerman

Darsteller: Adrien Brody, Topher Grace, Alice Braga, Walton Goggins, Oleg Taktarov, Laurence Fishburne, Danny Trejo, Louis Ozawa Changchien, Mahershalalhashbaz Ali u. a.

Verleih: 20th Century Fox

Länge: 107 Minuten

Start: 8.7.2010