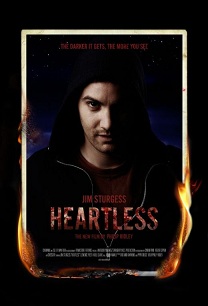

Wenn man nur lang genug schweigt, wird man irgendwann zum Visionär. Philip Ridley hat 14 Jahre lang geschwiegen – nun ja, nicht wirklich geschwiegen, lediglich auf die Kinoleinwand fand keine seiner Ideen mehr seit den Mitt-90ern. Dabei hatte er mit „The Reflecting Skin“ und „The Passion of Darkly Noon“ zwei schrecklich schöne, phantasievolle, dunkle und originelle Filme gedreht, die auf ganz eigentümliche Weise zwischen Genreerzählung und adoleszentem Fiebertraum oszillierten. Nach langer Schaffenspause legt Ridley nun mit dem faustischen Horrorfilm „Heartless“ seinen erst dritten Film vor, und scheitert dabei höchstens an den zu hohen Erwartungen.

Wenn man nur lang genug schweigt, wird man irgendwann zum Visionär. Philip Ridley hat 14 Jahre lang geschwiegen – nun ja, nicht wirklich geschwiegen, lediglich auf die Kinoleinwand fand keine seiner Ideen mehr seit den Mitt-90ern. Dabei hatte er mit „The Reflecting Skin“ und „The Passion of Darkly Noon“ zwei schrecklich schöne, phantasievolle, dunkle und originelle Filme gedreht, die auf ganz eigentümliche Weise zwischen Genreerzählung und adoleszentem Fiebertraum oszillierten. Nach langer Schaffenspause legt Ridley nun mit dem faustischen Horrorfilm „Heartless“ seinen erst dritten Film vor, und scheitert dabei höchstens an den zu hohen Erwartungen.

„Brustkorb und Helm“ weiterlesen

Tropical Malady

Die ersten Minuten sind furios: ein sich mal sacht vortastendes, dann wieder schwerelos über die Szenerie erhebendes, entfesseltes Kameraauge. (Wessen Blick führt es?) Eine panische Frau durchquert den Bildkader, verfolgt von zwei Männern. Alle verschwinden in der Tiefe: des Bildes, des Waldes. Die Kamera wendet sich ab, dringt weiter vor in den Dschungel, erforscht die Natur; dazu dieses sphärische, verstörende, seduktive Sounddesign. Mal scheint der Blick der Kamera einem Menschen zugeordnet, dann wieder scheint er die Grenzen des menschlichen Auges zu transzendieren, im Unfasslichen des Dschungels aufzugehen. Schließlich sehen wir zwei Männer, wohl die Verfolger des schreienden Mädchens, tot in einem Fluss liegen. Die Kamera registriert ungerührt, geht darüber hinweg, tastet sich weiter. Dann kommt das Menschliche ins Spiel, und an diesem Punkt verliert Pen-ek Ratanaruangs neuer Film „Nymph“ viel von seinem Geheimnis.

Die ersten Minuten sind furios: ein sich mal sacht vortastendes, dann wieder schwerelos über die Szenerie erhebendes, entfesseltes Kameraauge. (Wessen Blick führt es?) Eine panische Frau durchquert den Bildkader, verfolgt von zwei Männern. Alle verschwinden in der Tiefe: des Bildes, des Waldes. Die Kamera wendet sich ab, dringt weiter vor in den Dschungel, erforscht die Natur; dazu dieses sphärische, verstörende, seduktive Sounddesign. Mal scheint der Blick der Kamera einem Menschen zugeordnet, dann wieder scheint er die Grenzen des menschlichen Auges zu transzendieren, im Unfasslichen des Dschungels aufzugehen. Schließlich sehen wir zwei Männer, wohl die Verfolger des schreienden Mädchens, tot in einem Fluss liegen. Die Kamera registriert ungerührt, geht darüber hinweg, tastet sich weiter. Dann kommt das Menschliche ins Spiel, und an diesem Punkt verliert Pen-ek Ratanaruangs neuer Film „Nymph“ viel von seinem Geheimnis.

„Tropical Malady“ weiterlesen

Durchgänge ins Fantastische

Fast könnte man es für das ästhetische Abschreiten von Amplituden halten, was Terry Gilliam in seinen letzten drei Filmen vollführt: Nach seinem missratenen, einer vermeintlich düsteren deutschen Romantik nachhechelndem „The Brothers Grimm“ (2005) folgte im selben Jahr mit „Tideland“ (2005) eine verstörende Reise in die Fantasiewelt eines Mädchens, das den Tod des Vaters an einer Überdosis Rauschgift miterleben und verarbeiten muss. In der Diktion der Kurvendiskussion gesprochen, befindet sich Gilliam mit seinem aktuellen Film „Das Kabinett des Dr. Parnassus“ an einem Wendepunkt. Märchenhaft, aber nicht so märchenhaft wie „The Brothers Grimm“; psychonautisch, aber nicht so psychonautisch wie „Tideland“, bereitet er vielleicht alles für sein Lebenswerk „The Man who Killed Don Quichotte“ vor.

Fast könnte man es für das ästhetische Abschreiten von Amplituden halten, was Terry Gilliam in seinen letzten drei Filmen vollführt: Nach seinem missratenen, einer vermeintlich düsteren deutschen Romantik nachhechelndem „The Brothers Grimm“ (2005) folgte im selben Jahr mit „Tideland“ (2005) eine verstörende Reise in die Fantasiewelt eines Mädchens, das den Tod des Vaters an einer Überdosis Rauschgift miterleben und verarbeiten muss. In der Diktion der Kurvendiskussion gesprochen, befindet sich Gilliam mit seinem aktuellen Film „Das Kabinett des Dr. Parnassus“ an einem Wendepunkt. Märchenhaft, aber nicht so märchenhaft wie „The Brothers Grimm“; psychonautisch, aber nicht so psychonautisch wie „Tideland“, bereitet er vielleicht alles für sein Lebenswerk „The Man who Killed Don Quichotte“ vor.

Die Freiheit der Beschränkung

Man stelle sich das vor: In einer nicht allzu fernen Zukunft ist man als Filmfreund nicht länger auf die beschränkte Kreativität von Regisseuren, Produzenten und Drehbuchautoren angewiesen. Stattdessen kann man sich seinen Wunschfilm selbst zusammenbasteln. Es gelüstet einen beispielsweise nach einem Crossover aus John McTiernans „Predator“ und der „Herr der Ringe“-Trilogie, gewürzt mit einem Monster, das eine Mischung aus den Fantasiekreaturen aus „Das Relikt“, „Pitch Black“ und dem Balrog aus Peter Jacksons genanntem Opus darstellt, abgeschmeckt mit ein bisschen „Beowulf“-Wikingerpathos und Zeitreiseromantik? Kein Problem: Eine hochintelligente Rechenmaschine bastelt für eine geringe Pauschale das gewünschte Filmwerk zusammen, das man sich dann am heimischen Bildschrim anschauen kann. Doch warum in die ungewisse Ferne schweifen, wenn man auch gleich „Outlander“ haben kann, einen Film, der genauso aussieht, wie oben beschriebenes Zauberwerk? „Die Freiheit der Beschränkung“ weiterlesen

Man stelle sich das vor: In einer nicht allzu fernen Zukunft ist man als Filmfreund nicht länger auf die beschränkte Kreativität von Regisseuren, Produzenten und Drehbuchautoren angewiesen. Stattdessen kann man sich seinen Wunschfilm selbst zusammenbasteln. Es gelüstet einen beispielsweise nach einem Crossover aus John McTiernans „Predator“ und der „Herr der Ringe“-Trilogie, gewürzt mit einem Monster, das eine Mischung aus den Fantasiekreaturen aus „Das Relikt“, „Pitch Black“ und dem Balrog aus Peter Jacksons genanntem Opus darstellt, abgeschmeckt mit ein bisschen „Beowulf“-Wikingerpathos und Zeitreiseromantik? Kein Problem: Eine hochintelligente Rechenmaschine bastelt für eine geringe Pauschale das gewünschte Filmwerk zusammen, das man sich dann am heimischen Bildschrim anschauen kann. Doch warum in die ungewisse Ferne schweifen, wenn man auch gleich „Outlander“ haben kann, einen Film, der genauso aussieht, wie oben beschriebenes Zauberwerk? „Die Freiheit der Beschränkung“ weiterlesen

Der Geist aus der Maschine

Fans mögen vor „Avatar“, dem neuen, mit nie dagewesenem technischem Aufwand realisierten Film des Technokraten James Cameron, auf die Knie, Kinos angesichts der an sie gestellten technischen Anforderungen hingegen eher in die Knie gehen: Doch aller Hysterie zum Trotz sind Motion Capturing und 3-D-Technologie auf dem besten Weg vom Gimmick zum Status quo des modernen Kinos zu werden. Eine frühe Ausprägung des Motion Capturing, bei dem die Bewegungen von Schauspielern auf computeranimierte Figuren übertragen werden, ist in den im Rotoskopie-Verfahren angefertigten Zeichentrickfilmen von Ralph Bakshi zu bewundern: Er drehte seinen ganzen Film erst mit echten Schauspielern, die er dann im Anschluss im akribischer Feinarbeit Bild für Bild von seinen Zeichnern „übermalen“ ließ. Einer der so entstandenen Filme ist „Feuer und Eis“ der soeben auf DVD erschienen ist. „Der Geist aus der Maschine“ weiterlesen

Fans mögen vor „Avatar“, dem neuen, mit nie dagewesenem technischem Aufwand realisierten Film des Technokraten James Cameron, auf die Knie, Kinos angesichts der an sie gestellten technischen Anforderungen hingegen eher in die Knie gehen: Doch aller Hysterie zum Trotz sind Motion Capturing und 3-D-Technologie auf dem besten Weg vom Gimmick zum Status quo des modernen Kinos zu werden. Eine frühe Ausprägung des Motion Capturing, bei dem die Bewegungen von Schauspielern auf computeranimierte Figuren übertragen werden, ist in den im Rotoskopie-Verfahren angefertigten Zeichentrickfilmen von Ralph Bakshi zu bewundern: Er drehte seinen ganzen Film erst mit echten Schauspielern, die er dann im Anschluss im akribischer Feinarbeit Bild für Bild von seinen Zeichnern „übermalen“ ließ. Einer der so entstandenen Filme ist „Feuer und Eis“ der soeben auf DVD erschienen ist. „Der Geist aus der Maschine“ weiterlesen

Das Versprechen

Die Rettung der Filmkunst als soziales Erlebnis – mit keiner geringeren Erwartung ist der nun endlich erfolgte Kinostart von James Camerons 3D-Epos „Avatar“ verbunden. Der angesichts der immer avancierteren Heimkinotechnik und des zunehmenden Niederganges der Kinokultur ersehnte neue Mehrwert des Kinos gegenüber DVD/BluRay, digitalen Downloads und vereinsamtem Filmgenuss vor dem heimischen Flatscreen scheint endlich greifbar mit den neuen digitalen 3D-Projektionstechniken – die zum ersten Mal überhaupt auf eine qualitativ hochwertige Weise das Kinobild dreidimensional gestalteten. Bereits die ersten Filme, die in RealD auf den (deutschen) Kinoleinwänden zu sehen waren – der gediegene Animationsfilm „Monster und Aliens“ und Patrick Lussiers Slasherfilmremake „My Bloody Valentine“ – machten zumindest in manchen Momenten ein Versprechen, das sie selbst freilich noch nicht einlösen konnten. Das in die Tiefe geöffnete Filmbild, das sich eben nicht, wie so viele in der mangelhaften Rotgrüntechnik produzierte Streifen bis hin zu jüngsten Versuchen wie Robert Rodriguez’ „Spy Kids 3D: Game Over“, in den Huibuh-Wegduck-Effekten in der Tradition der thrill rides erschöpfte, wie man sie etwa aus Freizeitparks kennt, versprach dem Kino als Kunstform ganz buchstäblich neue Türen zu öffnen, die selbstverständlich auch grundlegend neue Formen filmischen Erzählens erforderlich machen würden.

Furchtlose Kinder und ungebändigte Monster

Die Presseinformationen zum Film werden durch ein Zitat von Regisseur Spike Jonze eingeleitet, in dem er sagt, dass er „keinen Kinderfilm […], sondern einen Film über die Kindheit“ machen wollte. Als er die erste Version seiner Verfilmung des Erfolgsbuches von Maurice Sendak vorlegte, verwarf die Produktionsfirma diese mit der Aussage, der Film sei ganz und gar nicht kindgerecht und bei weitem zu pessimistisch. Jonze musste versuchen, einen Kompromiss für beide Seiten zu schaffen. Nun liegt das fertige Produkt vor, das Eltern und Kinder verzaubern und beeindrucken soll.

Die Atmosphäre des Films und die großartige, ungezwungene und für Kinderschauspieler erfrischend- untypische Art des jungen Max Records, der den gleichnamigen Titelheld verkörpert, katapultieren unmittelbar in die Kindheit zurück. Allerdings lädt dies nicht direkt zum Träumen ein, sondern erinnert daran, dass das Leben auch damals nicht einfach oder frei von Enttäuschungen war. Der Film hält dem Zuschauer vor Augen, dass das Gras stets grüner ist auf der anderen Seite, und dass weder Eltern noch Kinder perfekt sind. Max, der anscheinend keine Freunde hat, tobt sich regelmäßig in einem Wolfskostüm aus Plüschstoff aus, und versetzt so mit Gebrüll seine Mutter in Schrecken. Als er ihr in der Anwesenheit ihres neuen Freundes den letzten Nerv raubt, kommt es zum Eklat: Max beißt seine Mutter in die Schulter und rennt davon. „You’re out of control!“ hatte die alleinstehende, berufstätige Mutter in ihrer Hilflosigkeit gerufen, als der Junge ihr buchstäblich durch die Finger glitt. Max findet ein kleines Segelboot, mit dem er nach einer zermürbenden Reise durch Wind, Wetter und das brausende Meer auf einer Insel strandet. Hier trifft er auf die Verkörperung seiner gesamten ungezügelten Emotionen: die wilden Kerle. Eine Handvoll übergroßer, fellbesetzter Monster befindet sich im Streit, während einer von ihnen voll Wut ihre Behausungen zerstört. Max fühlt sich sofort hingezogen und wird plötzlich zu ihrem König erklärt. Er soll nun dafür sorgen, dass alles gut wird, dass keiner traurig ist und sich niemand mehr streitet.

Die Atmosphäre des Films und die großartige, ungezwungene und für Kinderschauspieler erfrischend- untypische Art des jungen Max Records, der den gleichnamigen Titelheld verkörpert, katapultieren unmittelbar in die Kindheit zurück. Allerdings lädt dies nicht direkt zum Träumen ein, sondern erinnert daran, dass das Leben auch damals nicht einfach oder frei von Enttäuschungen war. Der Film hält dem Zuschauer vor Augen, dass das Gras stets grüner ist auf der anderen Seite, und dass weder Eltern noch Kinder perfekt sind. Max, der anscheinend keine Freunde hat, tobt sich regelmäßig in einem Wolfskostüm aus Plüschstoff aus, und versetzt so mit Gebrüll seine Mutter in Schrecken. Als er ihr in der Anwesenheit ihres neuen Freundes den letzten Nerv raubt, kommt es zum Eklat: Max beißt seine Mutter in die Schulter und rennt davon. „You’re out of control!“ hatte die alleinstehende, berufstätige Mutter in ihrer Hilflosigkeit gerufen, als der Junge ihr buchstäblich durch die Finger glitt. Max findet ein kleines Segelboot, mit dem er nach einer zermürbenden Reise durch Wind, Wetter und das brausende Meer auf einer Insel strandet. Hier trifft er auf die Verkörperung seiner gesamten ungezügelten Emotionen: die wilden Kerle. Eine Handvoll übergroßer, fellbesetzter Monster befindet sich im Streit, während einer von ihnen voll Wut ihre Behausungen zerstört. Max fühlt sich sofort hingezogen und wird plötzlich zu ihrem König erklärt. Er soll nun dafür sorgen, dass alles gut wird, dass keiner traurig ist und sich niemand mehr streitet.

Max kommt als König im Endeffekt die Rolle der Mutter zu, die schlichten, trösten und Sorgen vertreiben soll. Er versucht nun, die zerstrittenen Monster zu versöhnen, doch so einfach, wie es zuerst erscheint, ist es nicht. Selbst seine ausgeklügelten Spiele enden im Zwist, jemand wird verletzt, und man geht wieder auseinander. Der ungestüme Carol, mit dem Max sich aufgrund ihrer Wesensgleichheit am besten versteht, wird von Max sogar als „out of control“ bezeichnet, als er seiner Zerstörungswut freien Lauf lässt. Hier schlüpft der kleine Junge vollends in die Rolle seiner Mutter, und da er sie jetzt ansatzweise versteht, kann oder muss er zurückkehren. Für sein Königreich bedeutet dies ebenfalls eine Rückkehr, allerdings in ihren vorherigen, desolaten Zustand. Wer dachte, Max müsse die zerstrittenen Parteien vereinen und deren Probleme lösen, um „erlöst“ zu werden, liegt völlig falsch, denn in dieser Welt gibt es derartige Lösungen nicht. Der Zwist zwischen Carol und KW unter anderem über KWs neue Freunde Bob und Terry, zwei Eulen, deren Quieken nicht jeder versteht, wurde nicht beigelegt. Max hat nur bewerkstelligt, der erste König zu sein, der nicht am Ende gefressen wurde; alles andere bleibt beim Alten. Er verlässt die traurigen Kreaturen für sein eigenes Zuhause, kehrt zu seiner übermüdeten Mutter zurück, die ihn mit einem Stück Kuchen und einem Glas Milch beruhigt empfängt, doch dann direkt am Esstisch einschläft.

Wunderschöne Inszenierung und clevere Gestaltung werden abgerundet durch die meisterhafte Implementierung der Umgebung. So erlebt Max immer dann sakrale Momente von Harmonie und Geborgenheit, wenn er sich in Höhlen- oder Tunnelsystemen befindet. Diese Rückzugsmöglichkeiten, die sicherlich auch als Äquivalent des schützenden Mutterleibs (gleich der Höhle, in der Novalis‘ Blaue Blume wächst) gesehen werden können, sind gekennzeichnet durch warmes Licht, eine sanfte, reduzierte Tonkulisse und das beruhigende Gefühl vom Stillstand der Zeit. Es beginnt mit dem selbstgebauten Iglu zu Hause, dessen Zerstörung durch die Freunde seiner Schwester einen desaströsen Wutanfall versursacht, und geht über zu einem Haufen plüschiger, schlafender Monster, in deren Mitte Max die Ruhe und Wärme findet, die er zu Hause vermisst. In einem Höhlengebilde offenbart der ungestüme Carol ihm mittels einer per Hand angefertigten, filigranen Skulptur der wilden Kerle seine sensible Seite, und Max kann unter dem Gebilde in eine weitere Höhle kriechen, seinen Kopf durch ein Loch mitten in die Skulptur stecken, um Teil dieser Miniaturwelt zu werden. Schließlich bauen seine ‚Untertanen‘ in seinem Auftrag ein Fort (dessen Äußeres sicherlich nicht unabsichtlich an den Todesstern erinnert), in dem sie alle zusammen auf einem großen Haufen schlafen und glücklich sein wollen. Doch alle Höhlen der Geborgenheit offenbaren sich als vergänglich; entweder, sie werden physisch zerstört wie das Iglu, oder aber ihre harmonische Atmosphäre verkümmert. Als der Streit zwischen Carol und KW eskaliert, beginnt Max, sich vor Carol zu fürchten und sucht nach einer Rückzugsmöglichkeit aus der Gruppe.

Wunderschöne Inszenierung und clevere Gestaltung werden abgerundet durch die meisterhafte Implementierung der Umgebung. So erlebt Max immer dann sakrale Momente von Harmonie und Geborgenheit, wenn er sich in Höhlen- oder Tunnelsystemen befindet. Diese Rückzugsmöglichkeiten, die sicherlich auch als Äquivalent des schützenden Mutterleibs (gleich der Höhle, in der Novalis‘ Blaue Blume wächst) gesehen werden können, sind gekennzeichnet durch warmes Licht, eine sanfte, reduzierte Tonkulisse und das beruhigende Gefühl vom Stillstand der Zeit. Es beginnt mit dem selbstgebauten Iglu zu Hause, dessen Zerstörung durch die Freunde seiner Schwester einen desaströsen Wutanfall versursacht, und geht über zu einem Haufen plüschiger, schlafender Monster, in deren Mitte Max die Ruhe und Wärme findet, die er zu Hause vermisst. In einem Höhlengebilde offenbart der ungestüme Carol ihm mittels einer per Hand angefertigten, filigranen Skulptur der wilden Kerle seine sensible Seite, und Max kann unter dem Gebilde in eine weitere Höhle kriechen, seinen Kopf durch ein Loch mitten in die Skulptur stecken, um Teil dieser Miniaturwelt zu werden. Schließlich bauen seine ‚Untertanen‘ in seinem Auftrag ein Fort (dessen Äußeres sicherlich nicht unabsichtlich an den Todesstern erinnert), in dem sie alle zusammen auf einem großen Haufen schlafen und glücklich sein wollen. Doch alle Höhlen der Geborgenheit offenbaren sich als vergänglich; entweder, sie werden physisch zerstört wie das Iglu, oder aber ihre harmonische Atmosphäre verkümmert. Als der Streit zwischen Carol und KW eskaliert, beginnt Max, sich vor Carol zu fürchten und sucht nach einer Rückzugsmöglichkeit aus der Gruppe.

Jenseits des kindlichen Spieltriebes, der in Form diverser absichtlich übertriebener und sehr amüsanter Handlungen verbildlicht wird, kommen bedeutend tiefgründigere Topoi auf. Ein Vanitas-Symbol nach dem anderen durchzieht den Film, nichts ist von Bestand, nicht einmal die Liebe. Nachdem Max im Zimmer seiner Schwester gewütet hat, um sich für seinen Iglu zu rächen, versteckt er sich in seinem Bett und betrachtet einen Globus, den sein offenbar nicht mehr anwesender Vater ihm geschenkt hat. „To Max, Owner of this world, Love Dad“ steht darauf. Doch der Besitz einer figurativen, stillstehenden Welt (und später einer phantastischen stillstehenden) hilft Max nicht weiter. Max hat einen Lehrer, der den Schülern bereits zu Beginn ausgiebig erklärt, dass die Sonne „sterben“ wird, so wie alles andere auch vergeht. Von dieser neuen Perspektive verunsichert, sucht Max Schutz bei den wilden Kerlen: er fragt Carol, ob er vom bevorstehenden Tod der Sonne weiß, und infiziert auch diesen schlagartig mit einer beispiellosen Existenzangst. Alle Freude, die er seinen ‚Untertanen‘ beschert, ist von kurzer Dauer und wird schnell wieder von eine depressiven Stimmung überschattet. Die Landschaft, in der das Fort stehen soll, ist karg und von Verfall gezeichnet, gleich einer Moorlandschaft.

Jenseits des kindlichen Spieltriebes, der in Form diverser absichtlich übertriebener und sehr amüsanter Handlungen verbildlicht wird, kommen bedeutend tiefgründigere Topoi auf. Ein Vanitas-Symbol nach dem anderen durchzieht den Film, nichts ist von Bestand, nicht einmal die Liebe. Nachdem Max im Zimmer seiner Schwester gewütet hat, um sich für seinen Iglu zu rächen, versteckt er sich in seinem Bett und betrachtet einen Globus, den sein offenbar nicht mehr anwesender Vater ihm geschenkt hat. „To Max, Owner of this world, Love Dad“ steht darauf. Doch der Besitz einer figurativen, stillstehenden Welt (und später einer phantastischen stillstehenden) hilft Max nicht weiter. Max hat einen Lehrer, der den Schülern bereits zu Beginn ausgiebig erklärt, dass die Sonne „sterben“ wird, so wie alles andere auch vergeht. Von dieser neuen Perspektive verunsichert, sucht Max Schutz bei den wilden Kerlen: er fragt Carol, ob er vom bevorstehenden Tod der Sonne weiß, und infiziert auch diesen schlagartig mit einer beispiellosen Existenzangst. Alle Freude, die er seinen ‚Untertanen‘ beschert, ist von kurzer Dauer und wird schnell wieder von eine depressiven Stimmung überschattet. Die Landschaft, in der das Fort stehen soll, ist karg und von Verfall gezeichnet, gleich einer Moorlandschaft.

Schade ist, dass der Film eventuell im Schatten von James Camerons „Avatar“ stehen muss, der am selben Tag in die Kinos kommt. Spike Jonze hat hier wahrlich die deprimierende Stimmung eines einsamen Kindes eingefangen und gleichzeitig die Vergänglichkeit von Freude und Freundschaft herausgearbeitet. Ob der Film damit alle Altersgruppen ansprechen kann, ist fragwürdig. Maurice Sendak sagte selbst einmal, dass der Großteil der Kinderbücher nicht die notwendige Ernsthaftigkeit aufweise. „Es ist erniedrigend für ein Kind, wenn man so schreibt wie für einen Idioten. Ich glaube, man kann alles für Kinder schreiben, viel freier als für Erwachsene, denen man zu viele Lügen erzählen muss.“ In dieser Hinsicht ist Spike Jonzes Variante dieses Kinderbuches sicherlich ganz im Sinne des Erfinders, denn belogen wird hier keiner. Man verlässt den Film in einer seltsam gemischten Stimmung aus Verzauberung und Niedergeschlagenheit, die man auf dem Nachhauseweg erst einmal sortieren muss. Jonze hat seine eigene Vision umgesetzt, und konzentriert sich auf Max‘ emotionales Wirrwarr sowie die komplizierten und einsamen Momente des Lebens. Das Motiv der erlöschenden Sonne, die ihren Dienst als Lebenserhalter aufgibt, fungiert als Stimmungsbarometer des gesamten Films: Nichts ist für die Ewigkeit. Und trotz der immanenten Flüchtigkeit der Dinge hat das Leben unbeschreiblich schöne Momente, die auch in „Wo die wilden Kerle wohnen“ regelmäßig aufblitzen dürfen, um den Zuschauer daran zu erinnern.

Wo die wilden Kerle wohnen

(Where the Wild Things Are, USA 2009)

Regie: Spike Jonze; Buch: Spike Jonze, Dave Eggers; Musik: Carter Burwell, Karen O.; Kamera: Lance Acord; Schnitt: James Haygood, Eric Zumbrunnen

Darsteller: Max Records, Catherine Keener, Mark Ruffalo, James Gandolfini, Forest Whitaker, Chris Cooper u.a.

Länge: 101 Min.

Verleih: Warner Bros.

Fantasy & Märchen

Nachdem der Reclam-Verlag im letzten Jahr bereits zwei Bände in seiner „Filmgenres“-Reihe herausgegeben hat (Western und Science Fiction), ist nun der dritte von insgesamt zehn Bänden zum Fantasy- und Märchenfilm erschienen.

Nicht jede Träne ist von Übel

Der Epos „Herr der Ringe“ ist mit dem dritten Teil „Die Rückkehr des Königs“ abgeschlossen. Peter Jacksons Trilogie wird wieder einmal ein begeistertes Publikum und ziemlich ratlose Filmkritiker hinterlassen. Denn es schreibt sich schwer über einen Film von insgesamt über neun Stunden Länge mit dutzenden Figuren und Erzählungen der noch dazu im Phantasy-Genre angesiedelt ist. Zu sehr drängt sich einem das Parabelhafte der Erzählung auf und rückt diese selbst damit in die Nähe des reinen Vorwands. Ein anderer Ansatz wäre die vergleichende Lektüre mit dem Roman, die jedoch dem Film nicht gerecht werden kann, weil sie zu oft das Filmische unberücksichtigt lässt. Wie also diesem Film beikommen, von dem die Nacherzählung schon schwieriger ist als die Interpretation so manches anderen Films? „Nicht jede Träne ist von Übel“ weiterlesen

Nazis im Nachthemd

Kino-Blockbuster sind ein Segen für Filmbuchpublizisten und -verlage gleichermaßen. Will man die eigene Bibliografie (oder das Verlagssortiment) um einen Bestseller bereichern, muss man lediglich den jeweiligen Blockbuster thematisieren. Im Falle von Guido Schwarz‘ „Jungfrauen im Nachthemd – Blonde Krieger aus dem Westen“ ist Peter Jacksons Lord of the Rings willkommener Anlass gewesen.

„Nazis im Nachthemd“ weiterlesen