»It’s like freedom and democracy. In the end, China will take over, and none of this will matter.«

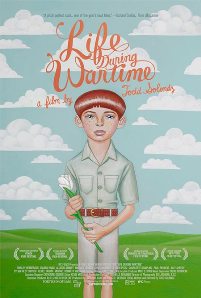

Die ersten Minuten kommen äußerst bekannt vor: ein Paar in einem Restaurant, eine Szene voller gegenseitigem Unbehagen, er schenkt ihr einen antiken Aschenbecher. Doch sie scheint ein wenig abgelenkt. Er soll sich nicht sorgen: »… just a little déjà-vu!« Mit einer nahezu identischen Sequenz hatte Todd Solondz bereits „Happiness“, 1998 inszeniert und noch immer sein Meisterwerk, begonnen, jenes Horrorkabinett aus sexuellen Obsessionen und gescheiterten Existenzen, das er nun, eine gute Dekade später, mit „Life during Wartime“ fortschreibt.

Die ersten Minuten kommen äußerst bekannt vor: ein Paar in einem Restaurant, eine Szene voller gegenseitigem Unbehagen, er schenkt ihr einen antiken Aschenbecher. Doch sie scheint ein wenig abgelenkt. Er soll sich nicht sorgen: »… just a little déjà-vu!« Mit einer nahezu identischen Sequenz hatte Todd Solondz bereits „Happiness“, 1998 inszeniert und noch immer sein Meisterwerk, begonnen, jenes Horrorkabinett aus sexuellen Obsessionen und gescheiterten Existenzen, das er nun, eine gute Dekade später, mit „Life during Wartime“ fortschreibt.

Eine Frau und ein junger Mann lieben sich. Sie haben Sex, immer wieder. Der Mann ist minderjährig, stellt sich heraus, nicht nur in Korea ein Fall für den Richter. Die Medien stürzen sich auf die Geschichte, ein besonders aufdringlicher Journalist hängt sich an ihre Versen und schießt Fotos. Die Frau wird zu 100 Tagen Sozialdienst verdonnert, den sie in der Psychiatrie ableistet. Dennoch können die zwei nicht voneinander lassen. Man taucht in der Folge bei der Schwester der Frau unter, sucht Bumshotels auf, bei denen die Kennzeichen der geparkten Autos dezent verdeckt werden und hat vor allen Dingen ausgedehnten Sex – warum auch nicht.

Eine Frau und ein junger Mann lieben sich. Sie haben Sex, immer wieder. Der Mann ist minderjährig, stellt sich heraus, nicht nur in Korea ein Fall für den Richter. Die Medien stürzen sich auf die Geschichte, ein besonders aufdringlicher Journalist hängt sich an ihre Versen und schießt Fotos. Die Frau wird zu 100 Tagen Sozialdienst verdonnert, den sie in der Psychiatrie ableistet. Dennoch können die zwei nicht voneinander lassen. Man taucht in der Folge bei der Schwester der Frau unter, sucht Bumshotels auf, bei denen die Kennzeichen der geparkten Autos dezent verdeckt werden und hat vor allen Dingen ausgedehnten Sex – warum auch nicht.