Märchen waren nie als Entertainment gedacht. Ihre Unterhaltsamkeit wurde lediglich ausgenutzt, um kleine Kinder unbemerkt moralisch zu erziehen. Entsprechend des oft immensen Alters der Geschichten wurden dabei zumeist rigide, konservative Werte vermittelt. Die christliche Rechte in den USA nutzt heute mit Vorliebe das jugendgerechte Medium Film, um den selben Effekt zu erreichen, also ein junges Publikum mit traditionellen Moralvorstellungen zu indoktrinieren. Und welches Märchen wäre da besser geeignet als „Rotkäppchen“, in dem (leicht als sexuell zu dechiffrierende) Neugierde ein junges Mädchen vom rechten Weg führt und ein süß lockender Fremder sich als böser Wolf entpuppt, was offensichtlich eine kaum kaschierte Metapher für den Mann mit seiner für die keusche Frau so bedrohlichen Sexualität ist? „Aber Großproduktion, warum hast du so riesige Schwächen?“ weiterlesen

Märchen waren nie als Entertainment gedacht. Ihre Unterhaltsamkeit wurde lediglich ausgenutzt, um kleine Kinder unbemerkt moralisch zu erziehen. Entsprechend des oft immensen Alters der Geschichten wurden dabei zumeist rigide, konservative Werte vermittelt. Die christliche Rechte in den USA nutzt heute mit Vorliebe das jugendgerechte Medium Film, um den selben Effekt zu erreichen, also ein junges Publikum mit traditionellen Moralvorstellungen zu indoktrinieren. Und welches Märchen wäre da besser geeignet als „Rotkäppchen“, in dem (leicht als sexuell zu dechiffrierende) Neugierde ein junges Mädchen vom rechten Weg führt und ein süß lockender Fremder sich als böser Wolf entpuppt, was offensichtlich eine kaum kaschierte Metapher für den Mann mit seiner für die keusche Frau so bedrohlichen Sexualität ist? „Aber Großproduktion, warum hast du so riesige Schwächen?“ weiterlesen

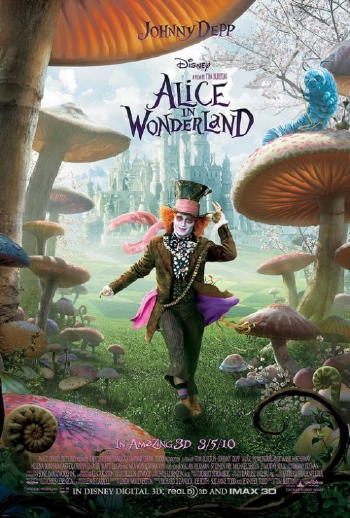

Alice im Burtonland

Tim Burton gibt seit etwa 20 Jahren den Hollywood-„Märchenonkel“, der immer wieder dasselbe Märchen erzählt – könnte man etwas böswillig formulieren. Doch was er seit seinem ersten Spielfilm „Pee-Wee’s Big Adventure“ leistet, ist weit mehr als nur Kindheits- bzw. Kinder-Fantasien in Bilder umzusetzen. Seine Filme übergreifen literaturhistorische Traditionen ebenso sehr wie sie national-kulturelle Grenzen überschreiten. Das ihnen dies gelingt, liegt vor allem daran, dass sich Burton bei seinen Plots eigentlich stets monomythischer Erzählmuster bedient oder selbst welche konstruiert, woraus die Selbstähnlichkeit seiner Stoffe resultiert. Mit „Alice im Wunderland“ adaptiert er nun ein weltberühmtes Märchen in seine Erzählwelt und hat dabei gleich mehrere Probleme zu lösen: Wie entzieht er die Story der ihr seit 60 Jahren anhaftenden Disney-Verkitschung, wird gleichzeitig der Vorlage Lewis Carrolls gerecht und macht einen typischen Burton-Stoff daraus?

Tim Burton gibt seit etwa 20 Jahren den Hollywood-„Märchenonkel“, der immer wieder dasselbe Märchen erzählt – könnte man etwas böswillig formulieren. Doch was er seit seinem ersten Spielfilm „Pee-Wee’s Big Adventure“ leistet, ist weit mehr als nur Kindheits- bzw. Kinder-Fantasien in Bilder umzusetzen. Seine Filme übergreifen literaturhistorische Traditionen ebenso sehr wie sie national-kulturelle Grenzen überschreiten. Das ihnen dies gelingt, liegt vor allem daran, dass sich Burton bei seinen Plots eigentlich stets monomythischer Erzählmuster bedient oder selbst welche konstruiert, woraus die Selbstähnlichkeit seiner Stoffe resultiert. Mit „Alice im Wunderland“ adaptiert er nun ein weltberühmtes Märchen in seine Erzählwelt und hat dabei gleich mehrere Probleme zu lösen: Wie entzieht er die Story der ihr seit 60 Jahren anhaftenden Disney-Verkitschung, wird gleichzeitig der Vorlage Lewis Carrolls gerecht und macht einen typischen Burton-Stoff daraus?

Die Nacht der Jägerin

Dieser Film beruht auf einer wahren Geschichte, heißt es im Vorspann, aber das ist wohl eher abstrakt gemeint. So wie auch dieser Film der Abstraktion zuneigt, verzichtet er doch auf alles vermeintlich überflüssige Beiwerk und geht fast direkt in medias res: Durch die Augen des zehnjährigen Jimmy hetzt er durch eine lange, mörderische Nacht irgendwo im Nirgendwo des sunshine state Florida. Tatsächlich scheint sich zunächst noch die Sonne brutal in die farbgesättigten Bilder einzubrennen, doch wähnt man sich atmosphärisch eher im Herz des Bible Belt. Scheunen, endlose Maisfelder, und einsame Häuser, inmitten des Nichts. Ein Ort, an dem sich dunkle Märchen noch ereignen können.

Ein solches bricht auch über Jimmy herein: der abwesende Vater, die mörderische Mutter. Mehr muss man nicht wissen über den Plot von „Baby Blues“ („Cradle Will Fall“), und viel mehr gibt es auch nicht nachzuerzählen. Jimmy und seine zwei jüngeren Geschwister, ihm vom Vater vor dessen Abreise explizit zum Schutze übergeben, versuchen der zur motivlos mordenden Irren gewandelten Mutter zu entkommen und aus dem Dunkel der Nacht irgendwie in den Rettung verheißenden Tag zu entfliehen. Nicht allen wird dies gelingen… „Lauf ruhig weg. Wir haben die ganze Nacht“, so ruft die böse Mutter einmal dem erneut entkommenen, schon übel zugerichteten Jimmy nach, und macht damit sehr klar, welcher Kampf hier im Grunde ausgefochten wird: nicht der einer prosaisch Wahnsinnigen gegen ihr auserkorenes Opfer, auch nicht bloß der der bösen Mutter gegen das auf schwärzeste Weise zu initiierende Kind. Im Grunde ist es der Kampf der Nacht gegen das Tageslicht, der Einbruch des Irrationalen, der Urangst, in das nur oberflächlich heile Leben in den ruralen USA. Gegen Ende des Films kehrt Jimmy nach einer Fluchtbewegung durch Maisfelder, Ställe und Scheunen, die ihn doch nur im Kreis geführt hat, in das Haus der Familie zurück, das sich inzwischen in ein blutiges Schlachtfeld verwandelt hat. Er betritt die nunmehr in Halbdunkel gehüllte Küche, um die am Nachmittag noch die Familie versammelt war, bis der Vater sie wieder allein ließ. Jimmy schaut sich einen Moment um, wie erstaunt, als sähe er diese Küche zum ersten Mal. Ein Kaffeebecher sagt „No.1 Mom“. Plötzlich bricht alles aus ihm heraus, er wirft den Tisch um, fegt das Geschirr von den Schränken, reißt die Schubladen heraus, verwüstet die gesamte Küche. Dann erst wird er erneut versuchen, mit dem alten CB-Funkgerät seines Vaters Hilfe zu rufen. Spätestens in dieser Sequenz wird evident: Es geht nicht nur um die Mutter, die zur Mörderin wird, hier wird – bis zum beunruhigenden Ende in bitterster Konsequenz – die Familie als Institution ins Visier genommen und zerschossen.

Ein solches bricht auch über Jimmy herein: der abwesende Vater, die mörderische Mutter. Mehr muss man nicht wissen über den Plot von „Baby Blues“ („Cradle Will Fall“), und viel mehr gibt es auch nicht nachzuerzählen. Jimmy und seine zwei jüngeren Geschwister, ihm vom Vater vor dessen Abreise explizit zum Schutze übergeben, versuchen der zur motivlos mordenden Irren gewandelten Mutter zu entkommen und aus dem Dunkel der Nacht irgendwie in den Rettung verheißenden Tag zu entfliehen. Nicht allen wird dies gelingen… „Lauf ruhig weg. Wir haben die ganze Nacht“, so ruft die böse Mutter einmal dem erneut entkommenen, schon übel zugerichteten Jimmy nach, und macht damit sehr klar, welcher Kampf hier im Grunde ausgefochten wird: nicht der einer prosaisch Wahnsinnigen gegen ihr auserkorenes Opfer, auch nicht bloß der der bösen Mutter gegen das auf schwärzeste Weise zu initiierende Kind. Im Grunde ist es der Kampf der Nacht gegen das Tageslicht, der Einbruch des Irrationalen, der Urangst, in das nur oberflächlich heile Leben in den ruralen USA. Gegen Ende des Films kehrt Jimmy nach einer Fluchtbewegung durch Maisfelder, Ställe und Scheunen, die ihn doch nur im Kreis geführt hat, in das Haus der Familie zurück, das sich inzwischen in ein blutiges Schlachtfeld verwandelt hat. Er betritt die nunmehr in Halbdunkel gehüllte Küche, um die am Nachmittag noch die Familie versammelt war, bis der Vater sie wieder allein ließ. Jimmy schaut sich einen Moment um, wie erstaunt, als sähe er diese Küche zum ersten Mal. Ein Kaffeebecher sagt „No.1 Mom“. Plötzlich bricht alles aus ihm heraus, er wirft den Tisch um, fegt das Geschirr von den Schränken, reißt die Schubladen heraus, verwüstet die gesamte Küche. Dann erst wird er erneut versuchen, mit dem alten CB-Funkgerät seines Vaters Hilfe zu rufen. Spätestens in dieser Sequenz wird evident: Es geht nicht nur um die Mutter, die zur Mörderin wird, hier wird – bis zum beunruhigenden Ende in bitterster Konsequenz – die Familie als Institution ins Visier genommen und zerschossen.

„Baby Blues“ ist deshalb ein so guter Film, weil er so konzentriert ist. Ein bisschen wie ein filetierter Stephen-King-Roman, eine Variation auch auf Charles Laughtons Überklassiker „The Night of the Hunter“ taucht er tief in eine Welt hinein, aus deren Mythen heraus sich der Kosmos Amerika, seine Ideologeme und Träume heraus überhaupt erst verstehen lassen. Die zum Schreckensbild verzerrten Familien, die rettungslose, unerlöste Weite des amerikanischen Nirgendwo, die endlos wogenden Maisfelder – das ist eindeutig King-Territorium, doch „Baby Blues“ lässt all das pompös Aufgeblasene, das dessen Werke oft so schwer lesbar macht, einfach weg. Nicht einmal 70 Minuten benötigt er, bis der Abspann zu laufen beginnt und nichts wieder gut ist.

Cradle Will Fall

(Baby Blues, USA 2008, Wenzel Storch)

Regie: Lars Jacobson, Amardeep Kaleka; Buch: Lars Jacobson; Musik: Michael Filimowicz; Kamera: Matthew MacCarthy; Schnitt: Amardeep Kaleka

Darsteller: Colleen Porch, Ridge Canipe, Holden Thomas Maynard, Kali Majors, Joel Bryant, Gene Whitham u.a.

Länge: 74 Min.

Verleih: MIG

Zur DVD von MIG

Die DVD ist im Hinblick auf die Bild- und Tonqualität absolut brauchbar ausgefallen. Die prägnante Farbdramaturgie kommt in einem sehr guten Bildtransfer voll zur Geltung. Die deutsche Synchronfassung ist eher unterdurchschnittlich ausgefallen, aber die Originaltonspur ist wuchtig im Sounddesign und sollte ohnehin vorgezogen werden. Als Bonusmaterial gibt es nur einen Trailer sowie, für diejenigen denen das wichtig ist, ein Wendecover.

Bild: 1,78:1 (anamorph)

Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2.0), Englisch (Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch

Extras: Trailer, Wendecover

FSK: ab 16 Jahren

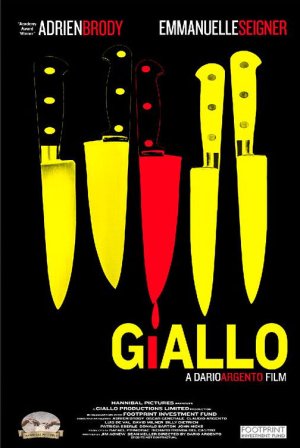

Profondo giallo

Dario Argento ist im Grunde immer ein Märchenerzähler gewesen, und seine Filme dort am stärksten, wo sie am reinsten sind. Wo sie die Mimikry des Narrativen fallen lassen und sich ganz in das Zentrum der irrationalen Furcht, ins Delirium, in die Urangst hineinstürzen. Die Drei Bösen Mütter. Das Mädchen, das mit den Insekten spricht. Der dunkle Wald. Das fremde Land. Das Animalisch-Mörderische, die dunkle Sexualität, das Fallen, Gleiten, Flüchten in den Irrsinn. Seine großen Filme, etwa von „Profondo Rosso“ bis „Opera“, entziehen sich der Plotkritik, weil es ihnen offenkundig um etwas geht, das nicht erzählbar ist, das sich der Zähmung versperrt, die eine Anordnung zu einer schlüssigen Narration stets auch bedeutet. Stattdessen sind sie als Ausdrucksgesten einer (alp-)traumlogischen Weltsicht zu lesen.

Leider konnten diese Stärken des Filmemachers Dario Argento im Verlauf der letzten beiden Dekaden nur zu leicht in Vergessenheit geraten, weil seine Filme selbst sie allzu oft zu vergessen schienen. Insbesondere ab „Il Cartaio“ wurde immer offensichtlicher, dass Argento selbst sich nicht mehr so recht darüber im Klaren war, was er überhaupt tut. Hanebüchene Plotkonstrukte konnten neben seinen Horrorphantasmagorien auch seinen frühen Gialli noch verziehen werden – da eben ein Giallo und ein Kriminalfilm nicht unbedingt das Gleiche sind. Zwar von einer klassischen whodunnit-Konstellation ausgehend, untergräbt der Giallo doch regelmäßig durch seine absurden, durch nichts angedeuteten und sich damit dem kriminalistischen Ratespiel mit dem Zuschauer entziehenden Plotvolten die Form des geradlinig auf die Auflösung zustrebenden murder mystery, um sich vielmehr für Fetischismus, Obsessionen und die Ästhetik des Mordens zu interessieren. Das schöne Töten, jenseits der Pragmatik des Plots, mehr aus einem malerischen Stil gespeist denn aus der pulp finzione der titelgebenden, gelb eingebundenen Groschenromane. Das Verständnis des Filmemachens als Malen mit Licht und in der Zeit fand sich dort ausgeprägt – und kam, erst allmählich, dann unübersehbar, irgendwann in den 90er Jahren abhanden. Argentos neuere Filme sind vor allem deshalb so schlecht, weil sie an die Tradition des Giallo anzuknüpfen vorgeben, dabei aber jedes Verständnis für die gewählte Form vermissen lassen. Diese Fehler, soviel Positives vorweg, wiederholt er im programmatisch betitelten „Giallo“ eher nicht.

Leider konnten diese Stärken des Filmemachers Dario Argento im Verlauf der letzten beiden Dekaden nur zu leicht in Vergessenheit geraten, weil seine Filme selbst sie allzu oft zu vergessen schienen. Insbesondere ab „Il Cartaio“ wurde immer offensichtlicher, dass Argento selbst sich nicht mehr so recht darüber im Klaren war, was er überhaupt tut. Hanebüchene Plotkonstrukte konnten neben seinen Horrorphantasmagorien auch seinen frühen Gialli noch verziehen werden – da eben ein Giallo und ein Kriminalfilm nicht unbedingt das Gleiche sind. Zwar von einer klassischen whodunnit-Konstellation ausgehend, untergräbt der Giallo doch regelmäßig durch seine absurden, durch nichts angedeuteten und sich damit dem kriminalistischen Ratespiel mit dem Zuschauer entziehenden Plotvolten die Form des geradlinig auf die Auflösung zustrebenden murder mystery, um sich vielmehr für Fetischismus, Obsessionen und die Ästhetik des Mordens zu interessieren. Das schöne Töten, jenseits der Pragmatik des Plots, mehr aus einem malerischen Stil gespeist denn aus der pulp finzione der titelgebenden, gelb eingebundenen Groschenromane. Das Verständnis des Filmemachens als Malen mit Licht und in der Zeit fand sich dort ausgeprägt – und kam, erst allmählich, dann unübersehbar, irgendwann in den 90er Jahren abhanden. Argentos neuere Filme sind vor allem deshalb so schlecht, weil sie an die Tradition des Giallo anzuknüpfen vorgeben, dabei aber jedes Verständnis für die gewählte Form vermissen lassen. Diese Fehler, soviel Positives vorweg, wiederholt er im programmatisch betitelten „Giallo“ eher nicht.

Zunächst einmal geht es Argento hier offensichtlich nicht um ein Ratespiel: Um die Identität des Mörders wird kein Geheimnis gestrickt, auch seine Motive sind so schlicht wie klar. Der Deformierte, Hässliche, der den Anblick von Schönheit nicht ertragen kann und sie deshalb zwanghaft zerstören muss, ist natürlich letztlich ein Stereo-, oder vielmehr noch: ein Archetyp. Dem gegenüber steht der nicht weniger obsessive, von den Geistern der eigenen, traumatischen Vergangenheit getriebene Ermittler, und der einzige Clou, mit dem Argento diese Konstellation ausschmückt, ist ein Besetzungscoup: Sowohl Ermittler als auch Mörder (unter dem anagrammatischen Pseudonym „Byron Deidra“) lässt Argento von Adrien Brody darstellen, dessen Performance gewissermaßen das Herz von „Giallo“ bildet. Tatsächlich passt die Traurigkeit Brodys, der ja von Wes Anderson erst jüngst zum Nachfolger Bill Murrays erkoren wurde, gut in diese Rolle, die in ihrer Verlorenheit als Spiegelbild des gelbsüchtigen Mörders durchaus glaubhaft wird. Der schizophrenen Dynamik zwischen diesen beiden Antagonisten obliegt es dann auch, „Giallo“ zu tragen, denn ansonsten ist der Film sehr schlicht gebaut. Es gibt kein Rätsel, das es zu lösen gibt, es gibt keine nachvollziehbare Ermittlung, es gibt keine Vertiefung der Beziehung zwischen Avolfi und der nach ihrer entführten Schwester suchenden Linda (Emmanuelle Seigner), es gibt nicht einmal einen wirklichen Spannungsbogen und auch nicht – wie jüngst in „La terza madre“ noch exzessiv ausgekostet – einen Hang zu extremsten Gewaltspitzen. Stattdessen bleiben nur Rudimente einer Kriminalerzählung, betont geradlinig und in nachgerade selbstparodistischer Manier nicht einmal richtig zu Ende erzählt und um die grob skizzierten Protagonisten herum arrangiert.

Zunächst einmal geht es Argento hier offensichtlich nicht um ein Ratespiel: Um die Identität des Mörders wird kein Geheimnis gestrickt, auch seine Motive sind so schlicht wie klar. Der Deformierte, Hässliche, der den Anblick von Schönheit nicht ertragen kann und sie deshalb zwanghaft zerstören muss, ist natürlich letztlich ein Stereo-, oder vielmehr noch: ein Archetyp. Dem gegenüber steht der nicht weniger obsessive, von den Geistern der eigenen, traumatischen Vergangenheit getriebene Ermittler, und der einzige Clou, mit dem Argento diese Konstellation ausschmückt, ist ein Besetzungscoup: Sowohl Ermittler als auch Mörder (unter dem anagrammatischen Pseudonym „Byron Deidra“) lässt Argento von Adrien Brody darstellen, dessen Performance gewissermaßen das Herz von „Giallo“ bildet. Tatsächlich passt die Traurigkeit Brodys, der ja von Wes Anderson erst jüngst zum Nachfolger Bill Murrays erkoren wurde, gut in diese Rolle, die in ihrer Verlorenheit als Spiegelbild des gelbsüchtigen Mörders durchaus glaubhaft wird. Der schizophrenen Dynamik zwischen diesen beiden Antagonisten obliegt es dann auch, „Giallo“ zu tragen, denn ansonsten ist der Film sehr schlicht gebaut. Es gibt kein Rätsel, das es zu lösen gibt, es gibt keine nachvollziehbare Ermittlung, es gibt keine Vertiefung der Beziehung zwischen Avolfi und der nach ihrer entführten Schwester suchenden Linda (Emmanuelle Seigner), es gibt nicht einmal einen wirklichen Spannungsbogen und auch nicht – wie jüngst in „La terza madre“ noch exzessiv ausgekostet – einen Hang zu extremsten Gewaltspitzen. Stattdessen bleiben nur Rudimente einer Kriminalerzählung, betont geradlinig und in nachgerade selbstparodistischer Manier nicht einmal richtig zu Ende erzählt und um die grob skizzierten Protagonisten herum arrangiert.

In dieser extremen Reduktion lässt sich „Giallo“ durchaus als eine Skelettierung seines Genres verstehen. Indem er, beinahe schon collageartig, Selbstzitate und Standardsituationen aus seinen eigenen Gialli aneinanderreiht, schafft Argento zunächst einen Resonanzraum, der über „Giallo“ als Einzelwerk hinausgreift und das gesamte Genre und seine Regularien in den Blick nimmt. Dann nimmt er sich eine Regel nach der anderen vor, bricht sie gezielt oder straft sie schlicht mit Desinteresse, bis am Ende nur noch die reine Essenz des Giallo bleibt und wir uns unversehens inmitten eines jener Alpträume wiederfinden, die Argento uns einst so unmittelbar und kompromisslos in Bild und Klang goss: Es gibt nur die schönen Mädchen und die hässlichen Männer, die sie quälen und töten – und dann gibt es noch die Melancholiker, die diese Männer jagen und damit im Grunde eher ihre eigenen Dämonen zu bannen suchen.

In dieser extremen Reduktion lässt sich „Giallo“ durchaus als eine Skelettierung seines Genres verstehen. Indem er, beinahe schon collageartig, Selbstzitate und Standardsituationen aus seinen eigenen Gialli aneinanderreiht, schafft Argento zunächst einen Resonanzraum, der über „Giallo“ als Einzelwerk hinausgreift und das gesamte Genre und seine Regularien in den Blick nimmt. Dann nimmt er sich eine Regel nach der anderen vor, bricht sie gezielt oder straft sie schlicht mit Desinteresse, bis am Ende nur noch die reine Essenz des Giallo bleibt und wir uns unversehens inmitten eines jener Alpträume wiederfinden, die Argento uns einst so unmittelbar und kompromisslos in Bild und Klang goss: Es gibt nur die schönen Mädchen und die hässlichen Männer, die sie quälen und töten – und dann gibt es noch die Melancholiker, die diese Männer jagen und damit im Grunde eher ihre eigenen Dämonen zu bannen suchen.

Dieser Text ist zuerst erschienen in Splatting Image Nr. 79 (September 2009).

Giallo

(USA/Italien 2009)

Regie: Dario Argento; Buch: Jim Agnew, Sean Keller, Dario Argento; Musik: Marco Werba; Kamera: Frederic Fasano; Schnitt: Roberto Silvi

Darsteller: Adrien Brody, Emmanelle Seigner, Elsa Pataky, Robert Miano, Byron Deidra u.a.

Länge: ca. 92 Min.

Dr. Snuggles und Mr. Hyde

Michel Gondry stünden bei der Betrachtung von „Die Reise ins Glück“ sicherlich Tränen des Glücks in den Augen: Jene Ästhetik des Selbstgebastelten, die der geniale Franzose im Grunde schon immer und jüngst nachdrücklich in „Be Kind Rewind“ propagierte, findet sich nämlich in das Opus magnum des deutschen Independent-Autorenfilmers Wenzel Storch aufs Schönste eingeschrieben. Überhaupt handelt es sich hier um einen Film, dessen Entstehung im Grunde nur durch einen Faktor erklärbar ist: Liebe.

„Dr. Snuggles und Mr. Hyde“ weiterlesen

Strähnen lügen nicht

15 Jahre, nachdem er unschuldig des Mordes an seiner Geliebten verurteilt wurde, kehrt der verbitterte Barbier Sweeney Todd (Johnny Depp) auf Rache sinnend ins London der Industrialisierung zurück. Objekt seines Hasses ist der verschlagene Richter Turpin (Alan Rickman), der sowohl für den Tod von Sweeneys Herzensdame als auch für das Komplott verantwortlich war, das zu dessen Inhaftierung führte. Auf der Suche nach Unterkunft trifft Sweeney die einsame Ms. Lovett (Helena Bonham-Carter), eine wenig talentierte Pastetenbäckerin, die den Barbier bei sich aufnimmt. Nachdem Sweeney von dem Konkurrenten Pirelli (Sacha Baron Cohen) als ehemaliger Mörder identifiziert und so zum ersten Mord getrieben wird, kommt ihm die Idee, wie er sich Turpins entledigen kann: Der Schurke soll als Füllung von Ms. Lovetts Pasteten enden. Bald schon stapeln sich die Leichen im Keller des Hauses und das Geschäft von Ms. Lovett floriert … „Strähnen lügen nicht“ weiterlesen