„Der Tod ist ein wichtiger Punkt im Leben“ – diese Worte legt Woody Allen seinem alter ego Alvy Singer in „Der Stadtneurotiker“ in den Mund und fasst damit das ganze existenzielle Dilemma des Menschen zusammen.

Der Tod ist allgegenwärtig und bleibt trotzdem ein Mysterium, Quelle der Furcht und ewiges Tabu – auch im Kino. So sehr auch der Horrorfilm mit der Angst des Menschen vor dem Tod spielt, um ihn greifbar zu machen, oder die schwarze Komödie versucht, ihm den Witz abzuringen und ihn so seiner Autorität zu berauben, letzten Endes sind wir nur für die Dauer eines Filmes von der nagenden Gewissheit abgelenkt. Die Omnipräsenz des Todes im Kino ist nur scheinbar: Anwesend sind meist nur seine materiellen Repräsentationen. Darren Aronofsky hat nun mit seinem mit Spannung erwarteten dritten Spielfilm (nach „Pi“ und „Requiem for a Dream“ und einigen gescheiterten Projekten) tatsächlich einen Film über den Tod gemacht: kein Melodram, keinen Horrorfilm, keine Komödie, sondern einen philosophischen Science-Fiction-Film, der sich anschickt, dem Tod – und damit ironischerweise auch dem Leben – einen Sinn zu verleihen, anstatt ihn bloß abzubilden.

Der Tod ist allgegenwärtig und bleibt trotzdem ein Mysterium, Quelle der Furcht und ewiges Tabu – auch im Kino. So sehr auch der Horrorfilm mit der Angst des Menschen vor dem Tod spielt, um ihn greifbar zu machen, oder die schwarze Komödie versucht, ihm den Witz abzuringen und ihn so seiner Autorität zu berauben, letzten Endes sind wir nur für die Dauer eines Filmes von der nagenden Gewissheit abgelenkt. Die Omnipräsenz des Todes im Kino ist nur scheinbar: Anwesend sind meist nur seine materiellen Repräsentationen. Darren Aronofsky hat nun mit seinem mit Spannung erwarteten dritten Spielfilm (nach „Pi“ und „Requiem for a Dream“ und einigen gescheiterten Projekten) tatsächlich einen Film über den Tod gemacht: kein Melodram, keinen Horrorfilm, keine Komödie, sondern einen philosophischen Science-Fiction-Film, der sich anschickt, dem Tod – und damit ironischerweise auch dem Leben – einen Sinn zu verleihen, anstatt ihn bloß abzubilden.

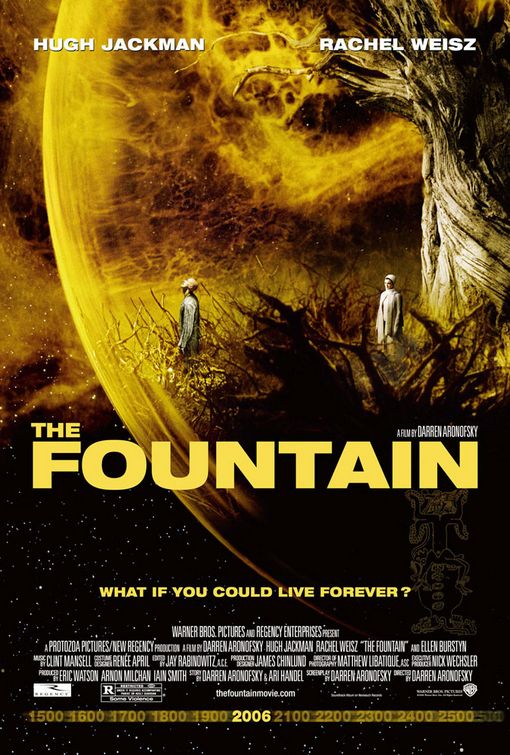

Spanien im 15. Jahrhundert: Der religiöse Fanatismus in Form der Inquisition ist auf dem besten Weg, das Reich von innen zu zerstören. Die letzte Hoffnung der Königin (Rachel Weisz) liegt im biblischen Baum des Lebens, den man inmitten des südamerikanischen Urwalds entdeckt zu haben glaubt. Der Conquistador Tomas (Hugh Jackman) soll den Baum finden, um Spanien zu retten. Als Belohnung wartet die Königin auf ihn. Gegenwart: Der Wissenschaftler Tom (Hugh Jackman) sucht nach einem Heilmittel gegen Krebs. Antrieb für seine Forschungen ist die tödliche und unheilbare Krebserkrankung seiner Ehefrau Izzy (Rachel Weisz), die wiederum an einem Roman über einen spanischen Conquistador schreibt. Als ein Stück Rinde von einem südamerikanischen Baum einem todkranken Schimpansen neue Lebenskraft spendet, sieht sich Thomas am Ziel. Doch seine Frau hat sich längst mit dem Tod abgefunden, möchte gar nicht mehr weiterleben und entschlummert friedlich, bevor er sie aufhalten kann. 3000 Jahre in der Zukunft: Ein Mann (Hugh Jackman) schwebt in einer gigantischen Seifenblase zusammen mit einem uralten Baum, von dessen Rinde er sich ernährt, durch das Weltall auf einen sterbenden Stern zu, immer wieder von Erscheinungen einer Frau (Rachel Weisz) besucht, die ihn mahnt: „Finish it!“

Mit „The Fountain“ verfolgt Aronofsky ein großes Ziel: Er will Trost spenden und Angst nehmen. Dass ihm das gelingt, scheint mit Blick auf seine bisherigen Filme alles andere als selbstverständlich: PI präsentierte sich als analytischer Blick in das Innenleben eines Paranoikers, „Requiem for a Dream“ als Belastungsprobe für den Zuschauer, der gezwungen war, mit anzusehen, wie seine Identifikationsfiguren mit unerbittlicher Konsequenz in ein furchtbares Schicksal getrieben wurden; nicht gerade Filme, die besonders zimperlich mit den Emotionen der Zuschauer umgegangen waren. Vor allem im Vergleich zu „Requiem for a Dream“ mutet „The Fountain“ wie ein radikaler Gegenentwurf an, in dessen kunstvoll verschachtelter Erzählung man wiederum einen Widerhall von „Pi“ zu vernehmen glaubt. Und der schon bei diesem anklingende Verdacht, dass es sich bei Aronofsky um einen sehr gläubigen Menschen handelt, erhärtet sich.

Wie Aronofsky die drei Erzählstränge zusammenführt, dem Zuschauer aber mittels wiederkehrender Motive und nicht zuletzt der Farbgebung – es dominieren gleißendes Weiß, dunkle, erdige Töne sowie ein überirdisch glänzendes Gold, die Themen Leben, Tod, Unsterblichkeit repräsentierend – immer die Möglichkeit gibt, diese Verknüpfung selbst vornehmen zu können, lässt sein großes erzählerisches Talent erkennen. Was den Film abseits seiner formalen Meisterschaft aber zum vielleicht schönsten Film des Jahres macht, das ist die Wärme, mit der Aronofsky seinen Figuren, aber auch dem Zuschauer begegnet. Die Liebe zwischen Tom und Izzy gewinnt durch kleine Details eine Tiefe, die erst so richtig deutlich macht, mit welchen Plattitüden man sich im Hollywood-Kino sonst so rumschlagen muss. Ihr Schicksal dürfte wohl nur ganz abgebrühte Gestalten ungerührt lassen, ohne dass Aronofsky ein sentimentales Rührstück voller Tränenausbrüche und Liebesschwüre inszeniert hätte. Kritiker mögen dennoch bemängeln, dass Aronofsky in der religiösen Wendung seines Films, in der christliche und buddhistische Elemente miteinander verquirlt werden, etwas zu dick aufträgt, den sehr intimen Ton des Films zugunsten einer in entsprechend bombastischen Bildern verpackten kosmologischen Vision aufgibt (die natürlich Assoziationen zu Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“ evoziert). Doch diese Kritik verkennt eben, dass Aronofsky sich mit „The Fountain“ niemals damit begnügen möchte, eine Geschichte zu erzählen. Er wirft seinen ganzen unbändigen Glauben in die Waagschale und liefert einen Film ab, der mit seiner universell verständlichen Botschaft inmitten poststrukturalistischer Selbstbezogenheit, resignativem Pessimismus und wichtigtuerischen politischen Bekenntnissen ziemlich allein da steht. Dieser Mut kann gar nicht genug honoriert werden.

(The Fountain, USA 2006)

Regie: Darren Aronofsky, Drehbuch: Darren Aronofsky, Ari Handel, Kamera: Matthew Libatique, Musik: Clint Mansell, Schnitt: Jay Rabinowitz

Darsteller: Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn, Mark Margolis, Stephen McHattie, Fernando Hernandez

Länge: 96 Minuten

Verleih: Kinowelt

Vielen Dank, für diesen schönen Artikel! Nachdem ich so viele negative Kritiken gelesen habe, ist diese die schönste und spiegelt in jeder Hinsicht meinen persönlichen Eindruck wieder. Diese Kritik läd den leser mehr als ein, sich The Fountain anzusehen und nicht schon nach der ersten Rezension sich für einen anderen Film zu entscheiden.