von Jerome Philipp Schäfer

„In allen neueren westlichen Künsten und in vielen Bereichen der westlichen Medien lassen sich die ansonsten gängigen […] Unterschiede zwischen ‚gut’ und ‚böse’ nur noch äußerst schwer oder gar nicht mehr handhaben. Hier wird so deutlich wie nirgends sonst, dass sich das ‚Gute’ bzw. das ‚Böse’ nicht als Ding, Zustand, Situation oder Verhaltensweise festlegen lässt, sondern dass das, was als ‚gut’ bzw. als ‚böse’ gilt, abhängig ist von der jeweils gewählten Art der Beobachtung. Es ist geradezu die Aufgabe der Künste und der Medien, diese Beobachterabhängigkeit von ‚gut’ und ‚böse’ ihrerseits zu beobachten“ (Scheffer 2007).

Die lange Zeit konventionalisierte Unterscheidung in Gut und Böse sowie deren zunehmendes kategoriales Auflösen lassen sich im Horrorfilm mehr noch als in anderen Genres im Wechselspiel von Form und Inhalt beobachten. Während im Horrorfilm des klassischen Hollywood die Rollenverteilung in Protagonisten und Antagonisten durch klare inhaltliche Konturen umgesetzt wurde und eine formale Entsprechung in der Verwendung von Licht und Schatten fand, dominierte in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht nur formal sondern besonders in der Rollenverteilung eine Vielfalt an Grauschattierungen. Insbesondere beim so genannten Terrorfilm haben nicht nur die Antagonisten bemitleidenswerte Züge und die Protagonisten eine abgründige Seite gewonnen, auch die filmische Umsetzung (ver)stört die von Konventionen geprägte Medienkompetenz der Zuschauer und wird zunehmend komplexer und schwerer zu durchschauen. Und das nicht zuletzt, weil die Kamera sich nicht davor scheut, ambivalente, zwischen Täter- und Opferblick oszillierende Perspektiven einzunehmen.

Derartige Verschiebungen haben die Medienpädagogik vor eine kaum zu lösende Aufgabe gestellt, widmet diese sich doch einem für die Analyse undankbaren Fragenkomplex, der sich aus Fragen zusammensetzt wie: Soll der Zuschauer die filmische Gewalt genießen, was böse wäre, oder sie verabscheuen, was gut ist? Macht ihn das Betrachten der Bilder zum schockierten Betrachter oder gar zum Mittäter? Im weiteren Sinne werden diese Fragen immer dann in den Medien berührt, wenn ein Ereignis die Gesellschaft schockiert. Doch selbstverständlich kann der Grauschleier über diesem Thema zumindest teilweise gelüftet werden, im Rahmen der Medienpädagogik gibt es konkrete Antworten darauf. Denn diese versucht aufgrund ihrer fachlichen Nähe zu Psychologie und Sozialwissenschaft auf empirischer Ebene, d.h. durch Publikumsbefragung und die Auswertung konkreter physischer Reaktionen die Grundlage für entsprechende Lösungen zu finden. Dass dies einer Sisyphos-Arbeit gleichkommt, versteht sich von selbst, wenn man bedenkt, dass Wirkungen ebenso individuell sind wie die Rezipienten, die sie erfahren.

Einen Ausweg aus dieser Problematik der Individualität und fehlenden Vergleich- bzw. Verallgemeinerbarkeit könnte die Filmwissenschaft bieten, auch wenn ihre Möglichkeiten im Rahmen der Medienpädagogik bislang kaum genutzt wurden. Obwohl Strukturalismus und Formalismus die Geisteswissenschaften im 20. Jahrhundert auf eine Grundlage stellten, die dem hermeneutischen Dogma der Interpretation ein formales Äquivalent entgegensetzt, zeigt sich in der Medienpädagogik bis heute eine Tendenz zur Interpretation, bei der konkrete bzw. formale Analysen der Werke an sich kaum stattfinden und selbst das Filtern von Ironie-Signalen zur argumentativen Schnitzeljagd wird. Dabei liegen die Vorteile einer Sensibilität für vermittlungsbezogene Verfahren auf der Hand, schließlich werden die individuellen (physischen wie psychischen) Reaktionen des Zuschauers umso plausibler und vorhersagbarer, je stärker das Bewusstsein dafür ist, was der Film dem Rezipienten eigentlich anbietet und vor allem in welcher medialen Art und Weise dies geschieht. Durch ein solches Vorgehen lässt sich nicht nur das Verhältnis des Publikums zum Abgebildeten bestimmen, sondern auch die Frage beantworten, wie die inhaltliche Verteilung von Sympathie und Antipathie durch filmtechnische Strategien forciert wird.

Im Laufe dieses Essays möchte ich die Anwendbarkeit eines solchen filmwissenschaftlichen Vorgehens wie auch dessen Vorteile anhand einer Analyse der Position des Zuschauers im Terrorfilm demonstrieren. Weil das ohne theoretische Grundlage kaum möglich ist, werde ich zuerst die Eigenschaften des Terrorfilms als eines Subgenres des Horrorfilms in groben Zügen umreißen, um daran anschließend ein filmtheoretisches Modell vorzustellen, das helfen soll, die vom Film intendierte Wirkung beim Zuschauer plausibel zu machen. Im Zentrum der eigentlichen Analyse stehen dann die Terrorfilme der 1970er- und 2000er-Jahre, von Tobe Hoopers „The Texas Chainsaw Massacre“ (USA 1974) bis zu Rob Zombies „The Devil’s Rejects“ (USA/D 2005), wobei die systematischen Überlegungen zur Position des Zuschauers sowie zu den angewandten filmtechnischen Strategien in einen mediengeschichtlichen Kontext gestellt werden sollen. Und zwar in die Überlegungen mit einbeziehend, dass sich vermittlungsbezogene Mechanismen stets vor dem Hintergrund zeitgenössischer Medienkompetenz befinden. Ich möchte damit zeigen, dass Terrorfilme – anders als von der Medienpädagogik und etwa der BpjM vermutet – weder nihilistisch noch zynisch noch menschenverachtend sind, sondern das Verhältnis des Einzelnen zur medial geprägten Welt kritisch reflektieren und dabei höchst sensibel auf Verschiebungen in der Medienkompetenz des Publikums reagieren, und dass dabei die Realität der Massenmedien ihren Doppelgänger in den filmischen Welten des Horrorgenres findet. Was ist ein Terrorfilm?

Den Terrorfilm als ein Subgenre des Horrorfilms durch eine Definition exakt einzugrenzen und ihm spezifische Merkmale zu verleihen, fällt insofern schwer als bis heute keine ausgeprägte bzw. zufrieden stellende Gattungstheorie des Horrorfilms erarbeitet wurde. Produzenten, Regisseure, Filmkritiker, Fans und Wissenschaftler verwenden zwar ein durchaus ähnliches Vokabular, aber die Subgenres werden weitestgehend unreflektiert betrachtet, so dass es zu Überschneidungen und Grauzonen kommt. Einen ersten Ansatzpunkt bietet die Einordnung des Terrorfilms in die filmgeschichtliche Entwicklung des Horrorgenres, wozu es notwendig ist, in die 1970er-Jahre zurückzugehen, denn der Terrorfilm ist ebenso wie der Slasher- und der Splatter-Film ein Produkt dieses Jahrzehnts. Anknüpfend an die Gothic Novels des 18. Jahrhunderts spielte die Handlung bei Horrorfilmen lange Zeit nicht im Hier und Jetzt, vielmehr wurde sie in den Bereich des Fantastischen verschoben mit Wesen wie Vampiren, Mumien und Werwölfen und Handlungsorten wie dem mystischen Transsylvanien oder Voodoo-Haiti. Der Horrorfilm bediente sich bis in die 1960er-Jahre vor allem des „Unsagbaren“ und „Fremd-Exotischen“. Im Mittelpunkt stand das Erschauern vor dem „Anderen“ oder „Andersartigen“.

Von Filmen wie Alfred Hitchcocks „Psycho“ (USA 1960) und Herschell Gordon Lewis’ „Blood Feast“ (USA 1963) punktuell vorbereitet, kam es in den 1970er-Jahren zu einem Bruch mit dieser Tradition und der Horror wurde endgültig in der zeitgenössischen Gesellschaft verankert. An die Stelle von Werwölfen und Mumien traten Serienmörder und Degenerierte, Diffarmierte und seelisch Verkümmerte, die im Dschungel der Großstadt, in der Einöde der Vorstadt oder im Nirgendwo der Wüste von Arizona oder Texas lebten. Gleichzeitig mit dieser Verankerung in der Zeitgeschichte führte der Splatter-Film eine explizitere Gewaltdarstellung ein, von Jason Colavito markiert als „a medical view of the body that left it subject to new, bloody horrors“ (Colavito 2008: 320). Im Zentrum stehen nicht mehr der Spannungsaufbau und das Erzeugen von Angst durch Suspense, sondern die explizite Darstellung von Gewalt. Die Kamera rückt an die offene Wunde heran, nichts mehr wird ausgelassen, alles wird gezeigt – im Detail. Damit zielt der Splatter nicht mehr auf das Übernatürliche und Unheimliche, sondern zeigt – mithilfe von Spezialeffekten – das Verwunden und Zerstückeln des menschlichen Körpers möglichst in Nahaufnahme.

Die Terrorfilme dieser Zeit, besonders „The Texas Chainsaw Massacre“, „The Last House on the Left“ (USA 1972) und „The Hills Have Eyes“ (USA 1977) knüpften an den Splatter an und bedienten sich der expliziten Darstellung von Gewalt, doch war der Schwerpunkt anders gelagert: im Terrorfilm wurde Blut nicht mehr um des Blutes willen gezeigt, sondern um eine ganz spezifische Atmosphäre der Gnaden- und Ausweglosigkeit zu erreichen. An die Stelle von karnevalesken Blutorgien trat ein viel höherer Grad an Ernsthaftigkeit und Realitätssinn, der Zuschauer sollte das Leiden des Opfers, dessen physische wie psychische Schmerzen, aber auch die Grausamkeit des Täters nachvollziehen können. Es sollte sich ein Gefühl der Unerträglichkeit des Sichtbaren einstellen. Doch was vom Publikum letztendlich als unerträglich empfunden wird, hängt von der Medienkompetenz des jeweiligen Individuums ab. Und damit auch von der jeweiligen Position, die der Zuschauer aufgrund seines eigenen Erfahrungskosmos’ gegenüber dem Abgebildeten einnimmt.

Der Zuschauer und der Film

Worum es sich bei dem häufig unscharf verwendeten Begriff der Zuschauerposition genau genommen handelt, beschreibt Anke-Marie Lohmeier in ihrem Buch Hermeneutische Theorie des Films: „Bilder nötigen ihren Betrachtern einen ganz bestimmten Blick auf das Dargestellte auf, bringen sie, indem sie sie in eine bestimmte Wahrnehmungsposition versetzen, in eine je besondere optisch-räumliche Beziehung zum Dargestellten, der sie sich […] nicht entziehen können“ (Lohmeier 1996: 25). Damit ist aber weniger die reale Zuschauerposition gemeint, eine Person im Kinosessel, als vielmehr ein in den Bildern selbst eingeschriebener Rezeptionsort, in den das Publikum sich erst durch Identifikation hineinbegibt. Wenn wir uns einen Film ansehen, dann bedeutet dies in der Realität, dass wir erst einmal nur bewegte Bilder vor uns haben. Sobald wir uns jedoch in die implizite Zuschauerposition hineinbegeben, eröffnet sich uns das Feld der Fiktion, wir sehen in „The Texas Chainsaw Massacre“ nicht mehr eine Abbildung von Gunnar Hansen in einer ihn entstellenden Maske, sondern beobachten, wie Leatherface mit einer Kettensäge Jagd auf eine Gruppe junger Studenten macht. Die Identifikation mit dieser vermittelnden Zuschauerposition ist gewissermaßen die Eintrittskarte in die Handlungswelt.

Aus diesem Grund sprach auch der französische Filmtheoretiker Jean-Louis Baudry davon, dass sich die Brücke hin zum Leinwandgeschehen durch zwei Arten der Identifikation schlagen lässt (vgl. Winkler 1992: 26): der Identifikation mit der Kamera und der Identifikation mit dem Protagonisten. Weil diese Unterscheidung allzu reduktionistisch ist, denn der Film besteht nicht nur aus Visuellem, er ist ein Gewebe aus zahlreichen Codes, zu denen auch der Ton und die Montage zählen, ziehe ich ein Modell vor, das sich an dem Theaterwissenschaftler Wolfgang Matzat orientiert (vgl. Matzat 1982).

An die Stelle der Identifikation mit dem Protagonisten tritt hier der „handlungsbezogene Blick“ des Zuschauers und an die Stelle der Identifikation mit der Kamera der „vermittlungsbezogene Blick“, denn wie erwähnt beinhaltet die Vermittlungsebene neben der Kamera auch Ton und Montage, die durch die heutigen technischen Möglichkeiten einen hohen Grad der Beeinflussung möglich machen. Neben diesen filmbezogenen Identifikationsmöglichkeiten existiert auch ein „lebensweltlicher Blick“, denn der Zuschauer als reale Person setzt das, was er sieht, immer in Bezug zur eigenen Erfahrung und Lebenswirklichkeit. Ob und wie sehr der Einzelne beim Zuschauen in Angst und Schrecken versetzt wird, hängt somit auch von seinem psychischen Zustand und seinen Sehgewohnheiten ab. Weil der Zuschauer nur über die Vermittlungsebene bis in die Fiktion vordringen kann, ist es der vermittlungsbezogene Blick, der das Verhältnis des Zuschauers zur Handlungswelt steuert – er kann die Illusion aufbauen und stabilisieren oder sie stören.

Weil das Ergebnis einer kontinuierlichen Störung einen Flop im Kino zur Folge haben kann, besonders bei Mainstream-Filmen, versucht das Hollywood-Kino jede Störung in diesem Sinne zu vermeiden und die Illusion konsequent zu stabilisieren. Der Zuschauer soll die Vermittlungsebene, die Filmtechnik, vollkommen ausblenden und sich ganz in die Handlungswelt vertiefen. Deshalb orientieren Kamera und Montage sich an den Bewegungen der Figuren, versuchen den Rezipienten in seiner handlungsbezogenen Identifikation zu stärken. Ein gutes Beispiel dafür findet sich in der Dusch-Szene von Alfred Hitchcocks Psycho. Hier passen sich Kamera und Montage konsequent den Bewegungen der Protagonistin Marion Crane an. Und weil die genutzten filmsprachlichen Mittel allesamt konventionalisiert sind, kann sich der Zuschauer ganz in die Handlung vertiefen, denn ihm fällt der filmtechnische Hintergrund gar nicht erst auf.

Beim letzten Bild handelt es sich um einen Point-of-view-Shot, ein Verfahren, das beliebt ist, um dem Publikum auch eine räumliche Identifikation mit der Protagonistin zu ermöglichen, d.h. durch ihre Augen hindurch auf das Geschehen zu blicken. Diesen zuerst unscheinbaren POV-Shot wird Alfred Hitchcock wenige Einstellungen später zu einem kongenialen Verfremdungseffekt nutzen. Kurz nach der Tat liegt Marion Crane bereits im Sterben. Wird dies anfangs noch Illusion stabilisierend umgesetzt, kommt ganz am Ende eine raffinierte Störung ins Spiel.

Die letzte Einstellung kommt dem Zuschauer merkwürdig vertraut vor, handelt es sich doch um jenen POV-Shot aus der Perspektive Marion Cranes, der bereits zu Beginn der Szene zu sehen war, als wir mit ihren Augen auf den Duschkopf blickten. Allerdings ergibt diese Einstellung nun keinen Sinn mehr, denn die Protagonistin als blickende Instanz ist tot. Der Standpunkt hat sich entleert und der Zuschauer wird mit einem Verfremdungseffekt konfrontiert, d.h. die Illusion für einen kurzen Moment gestört. Der Zuschauer ist bei der Wiederholung des POV-Shots instinktiv einem Entscheidungsdilemma ausgesetzt und ist gezwungen zu prüfen: Wer blickt hier eigentlich? Wessen Blick ist das? Und wird dadurch prompt auf die Vermittlungsebene verwiesen. Trotzdem nimmt der Zuschauer keinen lebensweltlichen, vom Film entfremdeten Blick ein, denn er wird hier ja nicht auf ein Außerhalb, auf die reale Welt verwiesen, sondern auf eine entstandene Leerstelle in der Fiktion. Kurz gesagt: der Zuschauer wird durch diesen Verfremdungseffekt medial verstrickt, noch mehr in die Handlungswelt hineingespielt. Dieses Verfahren, die Illusion durch einen auf die Vermittlungsebene zielenden Verfremdungseffekt zu stärken, spielt im zeitgenössischen Terrorfilm, wie ich später zeigen werde, eine wichtige Rolle. Dabei bietet die an Matzat angelehnte Unterscheidung in verschiedene Identifikationsformen das entscheidende Analyse-Instrument, um die vom Film intendierte Wirkung zu bestimmen, um aus filmtechnischen Strategien rezeptionsästhetische Rückschlüsse zu ziehen.

Der Terrorfilm der 1970er-Jahre

Die im Terrorfilm der 1970er-Jahre verwendeten Mechanismen hängen eng mit der damaligen filmhistorischen Situation zusammen, schließlich bedeutete der Terrorfilm einen radikalen Bruch mit der Tradition des gotischen Horrors und verankerte – gemeinsam mit dem Splatter und Slasher – den Horrorfilm endgültig in der Gegenwart. Gleichzeitig gewann in dieser Zeit die Form der Darstellung gegenüber dem Inhalt an Boden. Die explizite Darstellung von Gewalt wurde in einer filmtechnisch wieder modernen, im Grunde dokumentarischen Art und Weise umgesetzt. Allerdings wäre dieser Modernisierungsschub ohne eine inhaltliche Aktualisierung kaum möglich gewesen, wie in Tobe Hoopers „The Texas Chainsaw Massacre“ aus dem Jahr 1974 oder Wes Cravens „The Last House on the Left“ und „The Hills Have Eyes“ aus den Jahren 1972 und 1977.

In „The Texas Chainsaw Massacre“ geraten fünf Studenten in der Einöde des ländlichen Texas in die Fänge einer degenerierten Kannibalenfamilie. Einst als Betreiber eines Schlachthofes tätig, wurden die Antagonisten durch die negative ökonomische Entwicklung der USA arbeitslos, weshalb das Foltern der Protagonisten ihrer Rache an den Gewinnern der ökonomischen und soziopolitischen Verschiebungen gleichkommt. In „The Last House on the Left“ reisen zwei Freundinnen gemeinsam nach New York City, um ein Konzert zu besuchen, doch auf dem Weg dorthin begegnen sie in einer Vorstadt vier pervertierten Kriminellen. Sie werden gefoltert, vergewaltigt und schließlich getötet. „The Hills Have Eyes“ wiederum handelt von der Familie Carter, die mit dem Wohnmobil nach San Diego zu reisen versucht. Bei einer Abkürzung durch die Wüste Arizonas haben sie eine Autopanne und werden plötzlich attackiert. Bei den Aggressoren handelt es sich um die degenerierten Nachfahren einer Bergarbeiter-Familie, die durch Atomtests der amerikanischen Regierung in den 1950er-Jahren atomar verseucht wurden. Ihre blutigen Taten sind quasi politisch motiviert – als Rache an jenem gutbürgerlichen Amerika, das die eigenen Landsleute zu Versuchskaninchen degradiert hat, um sich gegen die Bedrohung der Sowjetunion zu rüsten.

In diesen Handlungswelten gibt es keine gotischen Motive mehr, keine Mythen und Volksmärchen von Vampiren und Werwölfen. Stattdessen werden die Antagonisten, die Aggressoren und Kannibalen in der zeitgenössischen Gesellschaft verankert. Sie repräsentieren die Verlierer der modernen Gesellschaft. Auch wenn ihre Taten willkürlich sind, so sind sie im weiteren Sinn doch politisch oder ökonomisch motiviert. Mit dieser inhaltlichen Aktualisierung ging nun auch eine formale Neuerung im Terrorfilm einher. Die Filmtechnik orientierte sich nicht mehr an der konventionalisierten Bildsprache Hollywoods. Sie bediente sich vielmehr einer dokumentarischen Ausdrucksform, die es bislang in dieser Radikalität im Horrorgenre nicht gegeben hatte.

Die angelsächsische Filmwissenschaft hat diesem Bereich viel Aufmerksamkeit gewidmet, namentlich Adam Lowenstein, Gary Rhodes und John Kenneth Muir arbeiteten die dokumentarischen Strategien der Terrorfilme recht präzise heraus. So sprach Lowenstein von einem „gritty, unadorned newsreel style“ (Lowenstein 2005: 118) und Rhodes zitiert in Horror at the Drive-In den einstigen Dokumentarfilmer Victor Hurwiz, der als Kameramann für „The Last House on the Left“ tätig gewesen war und das filmtechnische Vorgehen wie folgt beschreibt: „We set about making the film by staging scenes, beginning to end, and filming them from three or four different angles, figuring that we’d cut it together just like a documentary. We decided to use hand-held camera for all of the action sequences, and a tripod for anything with a dialogue scene. That was the essential style of the film … to try to capture a very reality-based situation” (vgl. Rhodes 2003: 84). Auch bedingt durch die beschränkten finanziellen Mittel, die den Terrorfilm-Regisseuren in den 1970ern zur Verfügung standen, wurden ihre Spielfilme in der Form und mit den Mitteln des Dokumentarfilms gedreht. Dies wird besonders in „The Texas Chainsaw Massacre“ deutlich:

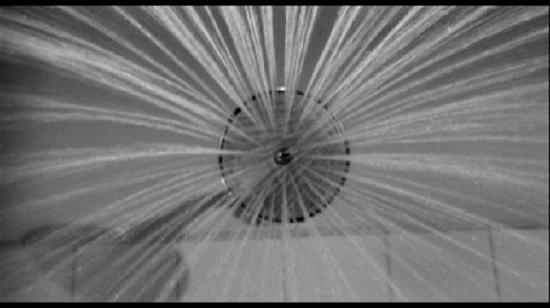

Diese Bilder liefern einen groben Eindruck davon, inwiefern sich beim Terrorfilm der 1970er von einer dokumentarischen Bildsprache sprechen lässt. Die Handkamera ist verwackelt und unruhig, die Bildqualität suggeriert Authentizität und weder kann noch will sie mit der Hochglanzoptik Hollywoods mithalten, sie widersetzt sich der konventionellen Mainstream-Ästhetik. Dabei hält sich die Kamera aus dem Geschehen heraus, nimmt zumeist eine rein beobachtende, jedoch niemals wertende Position ein. Die vermittlungsbezogene Identifikation mit den Protagonisten des Films bleibt schwach, denn zwar gibt es zahlreiche Point-of-view-Shots aus ihrer räumlichen Perspektive, doch die umgebenden Einstellungen bleiben stets distanziert, es werden die Figuren und ihre Reaktionen beobachtet, doch die visuelle Instanz passt sich kaum ihren Bewegungen an, so dass am Ende von Szenen häufig für einige Sekunden leere Räume und Plätze zu sehen sind. Wie in einem möglichst neutralen Dokumentarfilm soll nicht bewertet, sondern bloß gesehen werden. Die Kamera zeichnet auf, doch was der Zuschauer daraus macht, ist eine Frage, die den Film selbst nicht mehr betrifft. Diese rezeptionsästhetische Verschiebung beschreibt auch John Kenneth Muir in Horror Films of the 1970s:

„Take Kirk’s death, for instance. There are no Hollywood Illusions about it, no instances of heroism or near escape. It is merely brutal. He is clubbed with a sledgehammer and he goes down. His body spasms and jerks until Leatherface delivers a second blow, but then it’s over. The whole death scene couldn’t but last a few seconds. Again the equation is plain: Kirk is an animal being slaughtered by a cook, nothing more. […] On this hot day in August, Sally Hardesty learns that she is no different from the cows in the slaughterhouse […]. Animal flesh is animal flesh, and meat is meat. If cows can be slaughtered and served up for dinner, so then, can Sally. It’s highly disturbing, but „The Texas Chainsaw Massacre“, like no other film ever made, makes us sympathize with the cows, or the lambs, or any other animal that is slaughtered as food. Hooper’s film makes us adopt the perspective of the slaughtered” (Muir 2002: 337f.)

Besonders die letzte Aussage Muirs verdeutlicht, was der paradoxe Effekt eines konsequent verfolgten dokumentarischen Stils ist: Obwohl die Kamera vermittlungsbezogen nicht mit dem Guten sympathisiert, sondern bloß aufzeichnet ohne zu werten, wird die Identifikation mit den Opfern trotzdem gesteigert. Die Frage lautet natürlich: warum eigentlich? Weil das Böse – unterliegt es einem dokumentarischen Blick – alles Übergroße und Reizvolle verliert und dabei allzu menschlich wird. Es wird letztendlich Ausdruck einer für den Zuschauer kaum zu ertragenden sadistischen Lust. Anders formuliert: die Opposition Gut-Böse, wie sie aus dem klassischen Horrorfilm bekannt ist, bleibt zwar handlungsbezogen erhalten, löst sich aber vermittlungsbezogen auf. Sie weicht durch den dokumentarischen Blick der Aufteilung in Opfer und Täter. Und weil die Protagonisten Opfer willkürlicher, sinnloser Gewalt sind, beginnt der Betrachter sogleich mit ihnen zu sympathisieren, obwohl der vermittlungsbezogene Blick mit der Zuschauerposition sich weitestgehend herausgehalten hat.

Die Kriegsberichterstattung aus Vietnam

Diese dokumentarischen Strategien sind keine Erfindung des Horrorfilms, vielmehr bedeuten sie eine längst überfällige Anpassung an die Medienkompetenz des damaligen Publikums. Wes Craven etwa sprach in einem Spiegel-Interview (vgl. Rehfeld 2006) davon, dass es die Bilder aus dem Vietnamkrieg waren, die er in „The Last House on the Left“ reflektiert hatte und die ihn filmästhetisch inspiriert hätten. Die Berichterstattung aus Vietnam war derart schockierend und neu für ihn, dass er sie als Zäsur empfand und zu dem Schluss kam, dass von nun an filmische Gewalt anders dargestellt werden müsse, wenn Horrorfilme das Publikum überhaupt noch erreichen wollten. Dieser Einschätzung des Regisseurs folgen auch weite Teile der Horror Studies.

Tatsächlich war die TV-Berichterstattung aus Vietnam eine entscheidende Zäsur, was die Medienkompetenz des westlichen Zuschauers im 20. Jahrhundert anbelangt, und die Übertragung auf den Horrorfilm lag aufgrund der thematischen Nähe zu Gewalt und Tod nahe. Wes Craven war bewusst geworden: die Wirklichkeit wirkte bedeutend grausamer als die Fiktion der damaligen Zeit, so dass der Zuschauer im Hollywood-Film nur noch „gesäuberte Versionen der Wahrheit“ sah. Er begriff, dass man es hier mit einem komplizierten Vorgang zu tun hatte, dass es notwendig war, äußerst sensibel auf diese medialen Verschiebungen zu reagieren. Nicht umsonst gilt der Vietnamkrieg im Rahmen der Mediengeschichte als erster „living room war“ bzw. „television war“. Die Technik war so weit ausgereift, dass Journalisten die Fernsehstationen problemlos mit vor Ort geschossenen Bildern und kurzen Filmen versorgen konnten. Vor allem akzeptierte das amerikanische Militär erstmals, dass Journalisten während der Kampfhandlungen anwesend waren und dabei außergewöhnlich frei agieren konnten.

Natürlich betrieben die Fernsehstation eine rigide Zensur, um die Unterstützung der heimischen Bevölkerung für den Krieg nicht zu untergraben. Und trotzdem lief für die damaligen Verhältnisse ungewohnt drastisches Bildmaterial über die Fernsehschirme: Im August 1965 zeigte CBS Bilder von Marines, die mit Zippo-Feuerzeugen die Hütten des Dorfes Cam Ne anzünden. 1968 strahlte NBC aus, wie ein Soldat auf offener Straße einen wehrlosen Gefangenen durch einen Kopfschuss hinrichtet. 1972 waren die Folgen eines Napalmangriffs zu sehen: die Vietnamesischen Truppen trafen versehentlich eigene, fliehende Zivilisten. Die Journalisten, Reporter und Kameramänner hielten nicht nur den militärischen Alltag fest, sondern auch die Zeugnisse des puren Terrors gegenüber der Zivilbevölkerung.

So unterschiedlich die grausamen Motive sind, hinsichtlich der Zuschauerposition ähneln sich die Bilder in einem entscheidenden Punkt: Kameramänner filmten Szenen aus dem Kriegsgeschehen, als wären sie selber nicht Teil der dargestellten Welt, als stünden sie wie die Kamera in einem Film als neutraler, unsichtbarer Beobachter außerhalb des alltäglichen Terrors. Natürlich betrifft das nicht die Produktionssituation, denn Passanten und Umstehende blicken immer in die Kamera. Es betrifft vielmehr die Bildauswahl durch Journalisten und Redakteure: es werden nur jene Fotos ausgewählt und abgedruckt oder ausgestrahlt, wo sich die Interaktion zwischen Kamera und Umwelt auf ein Minimum reduziert. Alles andere würde als unprofessionell und zu amateurhaft empfunden werden. Heute ist dieses Form-Inhalt-Verhältnis zum medialen Alltag geworden, in den 1960ern war es etwas Neues. Gewalt im Bild wurde in der Wahrnehmung der Menschen erstmals mit einem dezidiert dokumentarischen, außen stehenden, neutralen Blick verbunden. Er reicherte die Medienkompetenz der Betrachter an. Als Vorbild, wie mit diesen Mitteln optimale Wirkung erzielt werden kann, steht Nick Uts berühmte Fotografie eines neunjährigen Mädchens, das nach einem Napalmangriff flüchtet.

Der Fotograf steht nach dem Napalmangriff inmitten der Straße, kann das Foto seines Lebens schießen: Kinder kommen auf ihn zugelaufen, unter ihnen das nackte Mädchen. Im Hintergrund dunkler Qualm, Bomben explodieren. Anstatt zu helfen: ein Blick durch den Sucher und den Finger auf den Auslöser. Es ist, als würde ihn die Situation nicht berühren. Als sei er nur dazu da, den Terror medial auf Silberbromidstreifen zu bannen. Geschieht hier nicht genau das, was dem Terrorfilm damals vorgeworfen worden ist? Dass er nicht sympathisiert, sondern einfach den Terror in Reinform gezeigt hat? Dass er die moralische Unterscheidung in Gut und Böse zu etwas Nachträglichem degradiert? Dass das alles nicht den Produzenten, sondern den Rezipienten betrifft?

Selbstverständlich gab es bereits davor viele Bilder von Gewalt mit dieser Blickstruktur, doch sie konventionalisierten sich damals nicht in diesem Maße. Erst die Berichterstattung vom Vietnamkrieg war es, die den Blick des außen stehenden Beobachters in der Medienkompetenz der Menschen unwiderruflich mit Gewalt und Terror assoziiert hat. Die Terrorfilme der 1970er haben diese Verschiebung aufgegriffen und sie genrespezifisch umgesetzt. Durch eine neutrale, nicht involvierte Kamera wird der Akt der Gewalt selbst in den Mittelpunkt gerückt. Im Zentrum stehen nicht Gut und Böse, sondern Opfer und Täter. Die Ansatzpunkte für moralische Bewertungen werden auf den Zuschauer ausgelagert. Doch ist ihnen eines immanent: Diese Bewertungen sind nicht in den Bildern enthalten.

Der zeitgenössische Terrorfilm

Diese Form der Berichterstattung ist heute medialer Alltag. Ob Aufnahmen nach einem Bombenanschlag im Irak oder Bilder von der Arbeit deutscher Soldaten in Afghanistan – der dokumentarisch-neutrale Blick des Journalisten macht den Großteil der Nachrichtensendungen aus. Auch wenn Aufnahmen von verkohlten Leichen nach Terroranschlägen immer noch schockierend wirken, hat sich die Wirkung der Bilder in den letzten Jahrzehnten doch abgeschwächt. Denn das Dokumentieren von Gewalt durch außen stehende Kameramänner fließt Tag für Tag in die Nachrichten ein.

Und trotzdem geht eine Änderung vor sich, vielleicht ist es sogar ein Paradigmenwechsel im Nachrichtenwesen: denn es gibt Bilder, die den gegenüber Gewalt abgehärteten Zuschauer von Heute noch schockieren, die ihm ein Gefühl der Unruhe vermitteln und dabei durchaus verstörend wirken. Dies sind jedoch nicht die Bilder des professionellen Journalisten, es sind zumeist Aufnahmen von Amateuren. Während früher der Journalist und Dokumentarfilmer als Garant für Authentizität galt, sind es heute Privatpersonen, die mit der Handy- oder Digitalkamera Ereignisse aus nächster Nähe aufnehmen. Das oft pixelige, unscharfe oder verwackelte Bildmaterial ist immer mehr Teil der Berichterstattung geworden. Forciert durch Internet-Plattformen wie Youtube und in etwa die CNN-Aktion iReport dienen die Aufnahmen heute als größtmöglicher Beweis für den Wahrheitsgehalt eines Ereignisses. Während Journalisten das Manko haben, immer erst zu einem Ereignis wie einer Naturkatastrophe anreisen zu müssen, gibt es heute immer irgendjemanden, der seine Handykamera parat hat. Im Ergebnis wirkt das von einem Amateur produzierte Material heute authentischer als das von einer journalistischen Kamera aufgenommene Bild.

Diese Diskrepanz wurde besonders nach dem Tsunami im Indischen Ozean um Weihnachten 2004 deutlich. Während das Material der professionellen Journalisten das Nachher, die Folgen der Katastrophe zeigte, kursierten im Internet zahlreiche Fotos und Videos, die Urlauber mit ihren hoch auflösenden digitalen Foto- oder Videokameras aufgenommen hatten und das Ereignis selbst zeigten, die Flutwelle in dem Moment, wo sie das Land erreichte. Es kommt natürlich vor, dass es professionellen Journalisten gelingt, Bilder zu schießen, die Gewalt und Terror dokumentieren – als „embedded journalists“ im Irakkrieg oder als lokaler Kameramann, der in Gaza ausharrt. Doch wenn es um Naturkatastrophen geht, haben Amateure die Bild-Hoheit. Und wenn man die Bilder vom Tsunami betrachtet, gibt es keinen Zweifel daran, dass es sich hinter der Kamera um Privatpersonen, um Urlauber handelt. Sie sind keine Außenstehenden, sie sind mehr oder weniger in die Katastrophe involviert. Die Bilder wirken deshalb so eindringlich und intensiv auf uns, weil wir die Bedrohung für die Kamera, für die blickende Instanz spüren. Während die Aufnahmen des Vietnamkrieges die Umgebung dokumentieren, jedoch kaum eine Bedrohung für die Kamera bewusst machen, leben die Amateuraufnahmen vor allem davon, dass die blickende Instanz als involviert und verletzlich empfunden wird.

Was für Flut-, Brand- oder Erdbebenkatastrophen gilt, nämlich dass sie von den Betroffenen, von den Opfern der Naturgewalten gefilmt werden, gilt nicht für einen anderen Bereich, der thematisch eng damit verbunden ist: die Folterbilder aus dem irakischen Militärgefängnis Abu Ghuraib. Hier steht der Täter hinter der Kamera. Und auch er nimmt nicht die Position eines außen stehenden Beobachters ein, sondern zeigt sich involviert. Symptomatisch für diesen involvierten Blick ist, dass sich die Folterer der Anwesenheit einer Kamera vollkommen bewusst sind. Während Gefangene zu Pyramiden gestapelt werden oder entblößt in einer Reihe stehen, posieren die Täter und lächeln, heben die Daumen zum Siegeszeichen und setzen sich für das Bild möglichst gut in Szene. Die Bilder aus Abu Ghuraib erinnern wegen der Interaktion von Kamera und Umgebung nicht so sehr wie eine Doku-Aufnahme, sondern mehr wie ein Urlaubsfoto, wie das Festhalten eines erinnerungswürdigen Augenblicks im Leben. Und doch sind die Bilder nichts anderes als Dokumentation, sie behalten ihren rein dokumentarischen Charakter. Denn wer, wenn nicht der „Böse“, der Täter, kann derart authentisches Material liefern, das so nah an der Wirklichkeit liegt? Der Blick involvierter Personen wirkt deshalb so authentisch, weil er keine Neutralität suggeriert.

Während der Journalist durch seinen Anspruch auf Neutralität in ideologische Fallen tappt, gibt sich die Position des Amateurs von vornherein als subjektive Perspektive preis. Es ist nur ein kleiner persönlicher Ausschnitt der Wirklichkeit, aber genau diese Ehrlichkeit macht die Perspektive der involvierten Person zu einem Garanten für Authentizität. Hatte sich der Horrorfilm in den 1990er-Jahren mit Fun-Splatter und postmodernem Slasher selbst dekonstruiert und in eine Sackgasse manövriert, in der Ernsthaftigkeit kaum noch zu finden war, vermochte sich das Horrorgenre in den letzten Jahren durch ein Integrieren dieser Verschiebung innerhalb der Medienkompetenz und das Wiederaufnehmen eines beinahe vergessenen Subgenres des Horrorfilms, dem Terrorfilm, zu rehabilitieren.

Das Jahr 2003 bedeutete dabei die überraschende Renaissance des harten Horrors. Filme wie „House of 1000 Corpses“ (USA 2003), „High Tension“ (F 2003), „Michael Bay’s Texas Chainsaw Massacre“ (USA 2003), „The Hills Have Eyes“ (USA 2006), „Saw“ (USA/Australien 2004) und natürlich „Hostel“ (USA 2005) haben den Terrorfilm reanimiert und ihn zu einer bislang nicht gekannten Präsenz in den Kinos geführt. „Hostel“ lag zeitweise als erster Horrorfilm überhaupt auf Platz 1 der US-amerikanischen Kinocharts und „Saw“ hat das 100-fache der Produktionskosten eingespielt. Dieser Erfolg hat dazu geführt, dass selbst Leitmedien wie der Spiegel oder die Times der zweiten Terrorfilm-Welle ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit widmeten und selbst filmwissenschaftliche Neuerscheinungen wie Jason Colavitos Knowing Fear (vgl. Colavito 2008) bereits jetzt Bezug auf dieses Phänomen nehmen.

Diese Renaissance des Terrorfilms gelang nur durch eine Anpassung an die heutige Medienkompetenz, wobei die Verlagerung hin zum Blick der involvierten Person natürlich nicht in einem einzigen dominanten Mechanismus mündet, vielmehr erweist sich das Feld als äußerst heterogen. Jeder Filmemacher entwickelt eigene, individuelle Strategien, um den mediengeschichtlichen Hintergrund optimal nutzen zu können. Da einige Regisseure wie Alexandre Aja den involvierten Blick bereits von formalen Markierungen gelöst und in eine konventionellere Bildsprache integriert haben, möchte ich mich auf zwei Beispiele konzentrieren, bei denen der mediale Kontext offensichtlicher ist: auf Marcus Nispels Michael Bay’s „The Texas Chainsaw Massacre“ und Rob Zombies „The Devil’s Rejects“. Beide Regisseure, Marcus Nispel und Rob Zombie, haben ihre Erfahrungen als Filmemacher mit Musik-Videos gesammelt.

Der Deutsche Marcus Nispel war zwölf Mal für die MTV Video Music Awards nominiert, bevor er seinen ersten Horrorfilm gedreht hat. Rob Zombie war ursprünglich Frontman der Metal-Band White Zombie und war auch für die Musik-Clips der Band verantwortlich. Dieser praktische Hintergrund der Regisseure hat dazu geführt, dass die Ästhetik beider Filme ausgesprochen artifiziell wirkt. Die an einem MTV-Stil orientierte Optik scheint auf den ersten Blick keinerlei Zusammenhang mit dem Blick des Amateurs zu besitzen. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass in beiden Filmen dokumentarische Mittel ganz gezielt eingesetzt werden und zwar als vermeintliche Originalaufnahmen, als angeblich externes Material, das in die Spielfilmhandlung hineinmontiert ist. Dabei werden die dokumentarischen Einschübe als Verfremdungseffekte, als vermittlungsbezogene Störungen genutzt, ganz ähnlich der Dusch-Szene in Psycho, wo die leer gewordene Perspektive der Protagonistin genutzt wird, um den Zuschauer durch einen Verfremdungseffekt medial in der Fiktion zu verstricken.

Michael Bay’s Texas Chainsaw Massacre

Der Film beginnt mit einem Prolog, der sich stark an Profiler-Serien wie CSI und Criminal Minds orientiert und dabei verdeutlicht, wie ein solches Verfahren vorbereitet werden kann. Während Aufnahmen eines Polizei-Archivs sowie der Tatwaffen in Hochglanzoptik gezeigt werden, berichtet ein Off-Sprecher von dem „tragischen“ Hintergrund des Verbrechens und erwähnt das Video der offiziellen Tatortbegehung, dessen erste Hälfte anschließend gezeigt wird. Zwei Polizeibeamte, einer vor und einer hinter der Kamera, steigen in den Keller des Hauses hinab, wo sich die Verbrechen abgespielt haben. Der Treppenaufgang wird nach Spuren geprüft, der Polizist hinter der Kamera bei einzelnen Elementen wie blutverklebten Haaren gebeten, näher heranzuzoomen.

Welche Wirkung hat das Video von der Tatortbegehung auf das Publikum? Zuerst einmal wird Authentizität suggeriert, denn das Video soll belegen, dass sich die Ereignisse wirklich zugetragen haben. Als aufschlussreicher in diesem Zusammenhang erweist sich jedoch der vermittlungsbezogene Blick. Die Bilder der Handkamera füllen zwar die gesamte Leinwand, doch wir wissen, dass es sich hier um ein Bild im Bild handelt, schließlich ist das Video kein Original, sondern Teil der Fiktion. Die Handkamera füllt gewissermaßen die Spielfilmkamera aus und wir imaginieren die Handlungswelt drum herum. Als Zuschauer identifizieren wir uns deshalb nicht mit der Handkamera selbst, sondern mit dem Blick des unsichtbaren, fiktiven Polizisten, der die Kamera führt. Dass eine Interaktion von Kamera und Umwelt stattfindet, weil die beiden Beamten miteinander reden, führt in dieser Rahmenhandlung dazu, dass der Rezipient erst einmal bereit ist, sich räumlich mit einer Figur zu identifizieren, was dadurch, dass es sich um dokumentarisches Material handelt, der handlungsbezogenen Identifikation entgegenkommt. Zu einer Schließung der Rahmenhandlung kommt es ganz am Ende des Films, wo der zweite Teil der Tatortbegehung zu sehen ist, in dem die Polizeibeamten von Leatherface attackiert und getötet werden, weil „der Tatort nicht ordnungsgemäß gesichert worden war“.

Die Identifikation mit dem Blick des Polizisten hinter der Kamera war zu Beginn des Films noch relativ schwach, weil die beiden Beamten nur miteinander kommunizierten. Es bestand noch keine Bedrohung für die visuelle Instanz. Dies ändert sich mit der letzten Sequenz des Films. Der Rezipient versetzt sich wieder in die fiktive Zuschauerposition, d.h. er nimmt den Blick des nicht sichtbaren Polizisten ein, der die Bilder durch eine Handkamera produziert. Nun wird jedoch die visuelle Identifikationsfigur durch Leatherface getötet. Weil die Kamera aber als technischer Apparat noch einige Sekunden weiter aufzeichnet, entsteht ein kurzfristiger Verfremdungseffekt, ganz ähnlich jenem in Psycho. Der Blick ist leer geworden und der Zuschauer begreift in diesem Moment, dass er sich weniger mit der schon lange toten Person hinter der Kamera zu identifizieren hatte als mit der Zuschauerposition, die den Bildern selbst eingeschrieben ist. Es geht hier nicht mehr um die subjektive Perspektive des Polizisten, sondern darum, dass die Kamera diese Perspektive konserviert hat. Dass wir diese Bilder noch betrachten können, obwohl die Person, die sie aufgenommen hat, bereits gestorben ist. Durch diese kurzzeitige, vermittlungsbezogene Illusionsstörung gesteht der Zuschauer der Kamera eine Speicherfunktion zu. Die Aufnahmen gewinnen damit eine historische Dimension und die Rahmenhandlung erreicht eine dokumentarische Schließung, denn für einen kurzen Moment werden die Bilder als authentisch empfunden.

„The Devil’s Rejects“

Ein ähnliches Verfahren nutzt auch Regisseur Rob Zombie. Während er in „House of 1000 Corpses“ private Videos der Täterfamilie Firefly in die Haupthandlung einbettet, um dem Film eine gewisse Authentizität zu verleihen, radikalisiert er am Ende von „The Devil’s Rejects“ diese Strategie, indem er Handkamera-Aufnahmen verwendet, die auf den ersten Blick zwar an jene aus „House of 1000 Corpses“ (mit derselben Täterfamilie in beiden Filmen) erinnern, doch werden die „dokumentarischen Aufnahmen“ diesmal medial kurzgeschlossen, um den Zuschauer durch eine Täuschung gleichermaßen subtil wie effektiv weiter in die Fiktion zu verstricken. Um den Zuschauer vom eigentlichen Mechanismus abzulenken, verzichtet der Schluss fast gänzlich auf diegetische Geräusche und Dialoge, so dass die Bilder wie ein Musikvideo zu Lynyrd Skynyrds Song Free Bird wirken, der auch den rhythmischen Wechsel der Einstellungen dominiert.

Auf den Bildern zu sehen sind die drei überlebenden Mitglieder der Täterfamilie Firefly, die in Roadmovie-Manier dem Zugriff der Polizei zu entkommen suchen. Weil beim Zuschauer im Verlauf des gesamten Films eine ambivalente Haltung erzeugt wird mit der Fragestellung, ob er sich mit der Täterfamilie oder dem gleichermaßen besessenen wie grausamen Sheriff Wydell identifizieren soll, scheint die rezeptionsästhetische Intention der Schlusssequenz leicht identifizierbar zu sein: Rhythmus und Optik sind so konstruiert und miteinander verwoben, dass sie aufgrund ihrer Artifizialität eine direkte Identifikation mit den Figuren verhindern sollen. Der MTV-Stil erzeugt eine formale Ästhetisierung, die die Vermittlungsebene als sekundär gegenüber der musikalischen „Übermalung“ erscheinen lässt. Wie in einem Musik-Video geht es hier (scheinbar) nicht mehr um eine in sich geschlossene Handlungswelt, sondern um Style, um eine schön zu betrachtende coole Oberfläche. In diesem Rahmen wirken die dokumentarischen Tendenzen in Form von Amateuraufnahmen, in denen die drei Fireflys in besseren, idyllischeren Zeiten zu sehen sind, wie Ziselierungen, wie formale Ornamente, die dazu dienen sollen, die Sequenz ästhetisch abzurunden.

Obwohl die idyllischen Handkamera-Aufnahmen die blutige Realität in erster Linie zu kontrastieren scheinen und dem erzwungenen Road-Movie einen von „heiler Welt“ durchdrungenen Privat-Kosmos entgegenstellen, an dem der Zuschauer von außen teil hat ohne durch Wissen involviert zu sein, findet sich in eben dieser Sequenz ein kurzer, aber entscheidender Verfremdungseffekt, der den Zuschauer, der sich gerade auf die Musik und den damit verbundenen Style der Bilder konzentriert, in die Fiktion verstrickt. Weil dem Zuschauer dieser Kunstgriff nicht bzw. kaum bewusst werden soll, verlagert der Regisseur den Verfremdungseffekt in das Zusammenspiel von Amateuraufnahmen und umgebenden Einstellungen. Zuerst wird dabei eine Konvention auf Montage-Ebene aufgebaut, um überhaupt „etwas zu haben“, das verfremdet werden kann.

Vor der ersten Amateuraufnahme ist Otis in Nahaufnahme, direkt anschließend der erste Videoausschnitt mit Babe Firefly zu sehen, die für die Kamera posiert. Um den beabsichtigten Effekt zu erzielen, wird die Medienkompetenz des Zuschauers benutzt, der instinktiv die Verbindung zwischen den Einstellungen herstellt: wer in der eigentlichen Handlungswelt vor dem Schnitt zu sehen ist, dürfte sich in der Schnittfolge im Off befinden, d.h. dass es sich um jene Person handeln dürfte, die in dem Video hinter der Handkamera steht. Diese Struktur verfestigt und konventionalisiert sich während der weiteren Montage, zuerst mit Babe Firefly und dann mit Captain Spaulding, die sich nach Nahaufnahmen anschließend jeweils im Off befinden, also aufgrund ihrer Abwesenheit im Bild aller Wahrscheinlichkeit nach die Kamera führen, umso mehr, als nur drei Mitglieder der Täter-Familie überlebt haben und davon ausgegangen werden kann, dass es sich auch um die Personen handelt, die sich gegenseitig aufnehmen. Doch plötzlich wird das Montage-Schema durchbrochen und gleichsam ad absurdum geführt: Captain Spaulding, der sich aufgrund der inneren Logik der Einstellungen eigentlich hinter der Kamera befinden müsste, läuft ohne Vorwarnung ins Bild – kein Schnitt und keine spezielle Handlungskonstruktion erklärt diesen Vorgang.

Es stellt sich unwillkürlich die Frage: Wer ist eigentlich die vierte anwesende Person? Haben nicht nur diese drei Mitglieder der Familie überlebt? Vonseiten der Filmwissenschaft könnte argumentiert werden, dass der Film hier den von Laura Mulvey bekannten „männlichen Blick“ bloßstellt und die Person hinter der Kamera im Grunde der Blick des Zuschauers ist, für den die Täterfamilie ihre Gewaltorgien inszenierte, d.h. dass dieser Blick die gesamte Zeit über als phantasmatische Stütze vorhanden war und nun durch eine Verfremdung expliziert wird. Dass diese Interpretation keine direkte Entsprechung findet und es sich lediglich um eine bewusste Täuschung handelt, wird in der nachfolgenden Montage sofort deutlich: der Zuschauer wird wieder in die Handlungswelt verwickelt anstatt herausgerissen. Die Aussage ist anders akzentuiert: nachdem der Zuschauer auf die Vermittlungsebene verwiesen worden ist, ist es nun allein Otis, der sich in der Schnittfolge im Off befindet und jene Person ist, die sich in dem Video hinter der Handkamera befindet.

Jetzt erst ermöglicht es die Montage dem Zuschauer, die Handlung als Tagtraum zu verstehen und zu begreifen, dass die Person hinter der Kamera die ganze Zeit über die reale, die imaginierende Person des Otis ist. Diese Form der Umsetzung hat Slavoj Žižek in Die Pest der Phantasmen als einen der „sieben Schleier der Phantasie“ ausgearbeitet: „[…] in der Darstellung ihrer zeitlichen Schleife beinhaltet die phantasmatische Narration immer einen unmöglichen Blick, der Blick, durch den das Subjekt immer schon gänzlich präsent im Akt […] seiner eigenen Vorstellung ist“ (Žižek 1999: 35). Und wenig später: „[…] die Frage, die gestellt werden muss, ist somit immer die: für welchen Blick ist sie exponiert? Auf welche Erzählung zielt sie unterstützend ab?“ (Žižek 1999: 35f.)

Wenn Otis als visuelle Instanz im eigenen Traum präsent ist, so tröstet er sich damit selbst dadurch, dass er den Traum durch eine dokumentarische Bildsprache als etwas bereits Vergangenes imaginiert. Für den Zuschauer ist dies ein extrem „dichter“ Moment, in dem er einerseits dadurch in die Fiktion verstrickt wird, dass er sich plötzlich in Otis’ Wahrnehmung wiederfindet, andererseits jedoch noch immer spürt, wie die angetäuschte Explizierung des Zuschauer-Blickes als phantasmatische Stütze nachhallt. Die psychische Realität der Figur erfährt durch ihre mediale Historisierung eine Schließung, doch um den wohl kalkulierten Preis, dass dem Zuschauer die Ausweglosigkeit der eigenen Rolle bewusst wird: „Der Blick des unschuldigen Beobachters ist also auf bestimmte Art und Weise inexistent, da dieser Blick der unmöglich neutrale Blick jemandes ist, der sich fälschlicherweise von seiner historischen Existenz befreit, das heißt von seiner tatsächlichen Verstrickung“ (Žižek 1999: 38).

Ausblick

Es ist aufregend zu beobachten, was für Überraschungen die Bildsprache unter Ausnutzung der Medienkompetenz des modernen Zuschauers gerade im Horrorfilm in Zukunft noch zu bieten hat. Und gerade im Vergleich der Werke in den verschiedenen Zeitabschnitten mit ihren spezifischen medienhistorischen Rahmenbedingungen lässt sich feststellen, dass der Blick des „Beobachters“ durch die immer weiter gesteigerte Wahrnehmungskompetenz immer mehr seine Unschuld verliert. Der Terrorfilm der 1970er-Jahre bediente sich einer dokumentarischen Bildsprache, in der die Kamera als Außenstehende auf das Geschehen blickt und sich bemüht, vermittlungsbezogen möglichst auf Wertungen zu verzichten. Dadurch wurde die Frage nach Gut und Böse durch die Unterscheidung in Opfer und Täter ersetzt und die moralische Dimension auf den Rezipienten ausgelagert.

Im zeitgenössischen Terrorfilm hingegen verzichtet die Spielfilmkamera weitestgehend auf eine dokumentarische Form, da diese heute mit ihrem Anspruch auf Neutralität als naiv empfunden würde. Dokumentarische Aufnahmen prägen also nicht mehr die Ästhetik des Films, die eher von glatter Hochglanzoptik dominiert ist, vielmehr werden sie als wohl kalkulierte Highlights gesetzt. Entscheidend daran ist, dass die Bilder der Hand-Kamera zum integralen Bestandteil der filmischen Welt geworden sind, ein Produkt der Diegese und damit im Grunde ein Spiel im Spiel, ein Bild im Bild. Die Folgen liegen auf der Hand, denn nun muss der Rezipient eine Zuschauerposition einnehmen, die von vornherein involviert ist, denn es befindet sich eine Figur hinter der Kamera. Und gerade dann, wenn kurzzeitig Verfremdungseffekte entstehen, wird der Zuschauer immer weiter in die Fiktion hineingespielt, wird er medial verstrickt.

In „The Devil’s Rejects“ entpuppt sich die durch die Hand-Kamera suggerierte Wirklichkeit als idyllischer Traum einer Figur. Und in Michael Bay’s Texas Chainsaw Massacre bedeutet der Verlust der fiktiven, visuellen Instanz in Form des Polizisten einen Verweis auf die Konservierungsfunktion der Kamera und verleiht der Rahmenhandlung dadurch Authentizität. Selbstverständlich ist diese Strategie in erster Linie eine erzähltechnische Raffinesse, doch beinhaltet sie auch hinsichtlich der moralischen Bewertung konkrete Aussagen. Wurden in den 1970ern Kategorien wie Gut und Böse als etwas Nachträgliches umgesetzt, das dem Zuschauer obliegt, geschieht im Terrorfilm der letzten Jahre das exakte Gegenteil. Gut und Böse müssen zwar noch immer durch das Publikum konstruiert und interpretiert werden, aber die Spur für mögliche Antworten liegt in den Bildern selbst, in der Produktionssituation, in der Frage, wer hier eigentlichen filmt.

Anders formuliert: in den 1970ern musste das Publikum konstruieren, heute muss es re-konstruieren. Die Filmemacher betreten nur deshalb dieses komplizierte Terrain, weil sie der Wahrnehmungskompetenz des heutigen Zuschauers vertrauen können. Die tägliche Flut der Bilder muss zwar wie ein Tsunami auf die wahrnehmungsverarbeitenden Organe des Zuschauers wirken, sie scheinen aber auch die Wahrnehmungsfähigkeit enorm zu steigern. Wodurch zu seiner Befriedigung Konzepte erarbeitet werden müssen, wie ich sie anhand der Beispiele zu erläutern versucht habe.

Literatur

- Jason Colavito: Knowing Fear. Science, Knowledge and the Development of the Horror Genre. Jefferson: McFarland, 2008.

- Anke-Marie Lohmeier: Hermeneutische Theorie des Films. Tübingen: Max Niemeyer, 1996.

- Adam Lowenstein: Shocking Representation. Historical Trauma, National Cinema, and The Modern Horror Film. New York: Columbia University Press, 2005.

- Wolfgang Matzat: Dramenstruktur und Zuschauerrolle. Theater in der französischen Klassik. München: Wilhelm Fink, 1982.

- John Kenneth Muir: Horror Films of the 1970s. Jefferson: McFarland, 2002.

- Nina Rehfeld: “Horror-Regisseur Craven. ‘Die Wahrheit ist blutig und gefährlich’”. In: Spiegel, März 2006.

- Gary D. Rhodes: Horror at the Drive-In. Essays in Popular Americana. Jefferson: McFarland, 2003.

- Bernd Scheffer: „Das Gute am Bösen: Teuflisch gute Kunst“. In: Medienobservationen, 2007.

- Hartmut Winkler: Der Filmische Raum und der Zuschauer. ‚Apparatus’ – Semantik – ‚Ideology’. Heidelberg: Carl Winter, 1992.

- Slavoj Žižek: Die Pest der Phantasmen. Wien: Passagen, 1999.

Das erste Zitat von Prof. Bernd Scheffer ist ziemlich treffend für das gesamte Thema und ne gute eine Einleitung zu einem guten Essay obendrauf :-) Ich habe im ersten Semester seine Vorlesung „Das Böse im Kunst und Mediensystem“ besucht und muss sagen, dass das Thema hier ganz gut repräsentiert wird