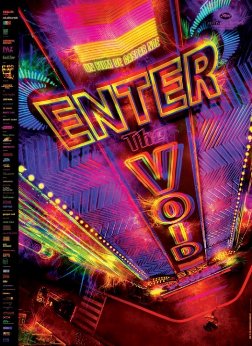

Natürlich ist es ein Fluch, nach einem Film wie „Irréversible“ weitermachen zu müssen. Mit seinem Meisterwerk hatte Gaspar Noë im Jahr 2002 schließlich nicht nur einen der ganz zweifelsohne bedeutendsten Filme des letzten Jahrzehnts inszeniert, sondern im Grunde gleich eine ganze Entwicklungslinie der Kinogeschichte an ihren schlüssigen Endpunkt geführt und ganz buchstäblich zur Explosion gebracht. Sieben Jahre lang schwieg Noë im Anschluss an seinen großen Wurf, von einer Handvoll eher als Stilübungen zu begreifender Kurzfilme abgesehen. Nun liegt mit „Enter the Void“ sein neuer, mit einer Spielzeit von knapp 160 Minuten nur als monumental zu bezeichnender Kinofilm vor. Und das ist er sicherlich im allerwörtlichsten Sinne: ein KINOfilm, begriffen als somatische Rauscherfahrung.

Natürlich ist es ein Fluch, nach einem Film wie „Irréversible“ weitermachen zu müssen. Mit seinem Meisterwerk hatte Gaspar Noë im Jahr 2002 schließlich nicht nur einen der ganz zweifelsohne bedeutendsten Filme des letzten Jahrzehnts inszeniert, sondern im Grunde gleich eine ganze Entwicklungslinie der Kinogeschichte an ihren schlüssigen Endpunkt geführt und ganz buchstäblich zur Explosion gebracht. Sieben Jahre lang schwieg Noë im Anschluss an seinen großen Wurf, von einer Handvoll eher als Stilübungen zu begreifender Kurzfilme abgesehen. Nun liegt mit „Enter the Void“ sein neuer, mit einer Spielzeit von knapp 160 Minuten nur als monumental zu bezeichnender Kinofilm vor. Und das ist er sicherlich im allerwörtlichsten Sinne: ein KINOfilm, begriffen als somatische Rauscherfahrung.

„Hinter’m Horizont geht’s weiter“ weiterlesen

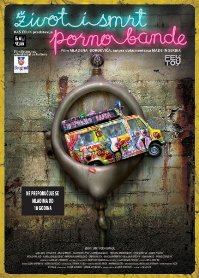

Serbien, postapokalyptisch

Marko ist ein junger, ambitionierter Filmschüler und will eigentlich Kunstfilme machen. Nicht als gefälliges Arthousekino, sondern in Horror- und Science-Fiction-Stoffe verpackt die nationalen Mythologien Serbiens erkundend. Natürlich findet er für seine ehrgeizigen Projekte keine Finanziers, und so nimmt er, was er bekommen kann: zunächst einmal das Geld des schmierigen Pornoproduzenten Cane. Damit inszeniert er einen surreal-prätentiösen Kunstpornofilm, der bei seinem Auftraggeber und dessen Kompagnon, einem skrupellosen Polizisten, auf wenig Begeisterung stößt. Marko wird gefeuert, bedroht und schließlich brutal zusammengeschlagen. Darauf entschließt er sich zu einem Medienwechsel und begründet das erste serbische Porno-Theater. Noch während der Premiere von der Polizei zerschlagen, entschließt sich die bunte Truppe um Marko herum schließlich, auf Tournee durch die Dörfer des ländlichen Serbiens zu gehen.

Marko ist ein junger, ambitionierter Filmschüler und will eigentlich Kunstfilme machen. Nicht als gefälliges Arthousekino, sondern in Horror- und Science-Fiction-Stoffe verpackt die nationalen Mythologien Serbiens erkundend. Natürlich findet er für seine ehrgeizigen Projekte keine Finanziers, und so nimmt er, was er bekommen kann: zunächst einmal das Geld des schmierigen Pornoproduzenten Cane. Damit inszeniert er einen surreal-prätentiösen Kunstpornofilm, der bei seinem Auftraggeber und dessen Kompagnon, einem skrupellosen Polizisten, auf wenig Begeisterung stößt. Marko wird gefeuert, bedroht und schließlich brutal zusammengeschlagen. Darauf entschließt er sich zu einem Medienwechsel und begründet das erste serbische Porno-Theater. Noch während der Premiere von der Polizei zerschlagen, entschließt sich die bunte Truppe um Marko herum schließlich, auf Tournee durch die Dörfer des ländlichen Serbiens zu gehen.

Gefühle sind ein verdammter Luxus

Um panache geht es in diesem Film: jene Tugend kompromissloser Tapferkeit vor dem Feind, jener eiskalte und schnörkellose Professionalismus, der den harten Jungs irgendwann einmal – wohl mit dem Verlust des Gangsterethos – verloren gegangen ist. Man muss nicht zuerst schießen, man muss lediglich zuerst treffen, das wusste bereits William Munny in Clint Eastwoods epochalem Spätwestern „Unforgiven“. So wie dieser ist auch Jesse V. Johnsons „The Butcher“ ein Film der alten Männer, aber statt Zynismus und Bitterkeit herrschen hier Wärme und Wehmut vor. Die melancholische Färbung der Erzählung etabliert bereits in den ersten Sekunden des Films der große, tragische Mime Michael Ironside mit einem Monolog über die guten alten Zeiten und die harten Jungs, die heute einfach nicht mehr so sind, wie sie einmal waren. Ironside ist nur in diesem Film, um diese wenigen Sätze zu sprechen, und sie bestimmen den Tonfall für alles Folgende.

Jesse V. Johnson, der in den letzten Jahren bereits mit einigen ungewöhnlichen Arbeiten aus der Masse der Low-Budget-Actionregisseure herausstach, erzählt in seinem bisher ambitioniertesten Werk die Geschichte des alternden Mobsters Merle „Butcher“ Hench (Eric Roberts), einem ehemaligen Preisboxer, der nach seiner Karriere zum Handlanger in einer mafiösen Organisation geworden ist, dort aber nie über den Status als kleiner Gauner hinausgekommen ist und nun „einen Drink einem Kampf vorzieht“, wie es im einführenden Off-Kommentar des Prologs über ihn heißt. Merle sieht dem Herbst seines Lebens und seiner kriminellen Karriere entgegen, als er zur Kenntnis nehmen muss, dass ihm im Grunde niemand wirklich Achtung entgegenbringt. Sein Boss Murdoch (Robert Davi) rät ihm zum vorzeitigen Ruhestand, weil er einen jungen Gangster, der ihm wiederholt Schwierigkeiten bereitet hat, mit warnenden Worten davonkommen lässt, statt ihn dem Jobprofil entsprechend kaltblütig hinzurichten, und sein Rivale Eddie lockt ihn gar in eine Falle, um ihn zunächst zu ermorden und ihm dann den Raub von knapp 5 Millionen Dollar Mafiageld in die Schuhe zu schieben. Doch Merle mag nicht zu den ehrgeizigsten oder brutalsten Jungs im Syndikat zu gehören – ein kühl kalkulierender Professional ist er in jedem Fall. Somit stellt sich Merle gegen den als Vaterfigur fungierenden Murdoch und macht sich mit der Kellnerin Jackie (Irina Björklund) auf den Weg in ein neues Leben – oder doch zumindest auf einen letzten großen Rachefeldzug zur Wiedererringung seiner lang verlorenen Würde.

Jesse V. Johnson, der in den letzten Jahren bereits mit einigen ungewöhnlichen Arbeiten aus der Masse der Low-Budget-Actionregisseure herausstach, erzählt in seinem bisher ambitioniertesten Werk die Geschichte des alternden Mobsters Merle „Butcher“ Hench (Eric Roberts), einem ehemaligen Preisboxer, der nach seiner Karriere zum Handlanger in einer mafiösen Organisation geworden ist, dort aber nie über den Status als kleiner Gauner hinausgekommen ist und nun „einen Drink einem Kampf vorzieht“, wie es im einführenden Off-Kommentar des Prologs über ihn heißt. Merle sieht dem Herbst seines Lebens und seiner kriminellen Karriere entgegen, als er zur Kenntnis nehmen muss, dass ihm im Grunde niemand wirklich Achtung entgegenbringt. Sein Boss Murdoch (Robert Davi) rät ihm zum vorzeitigen Ruhestand, weil er einen jungen Gangster, der ihm wiederholt Schwierigkeiten bereitet hat, mit warnenden Worten davonkommen lässt, statt ihn dem Jobprofil entsprechend kaltblütig hinzurichten, und sein Rivale Eddie lockt ihn gar in eine Falle, um ihn zunächst zu ermorden und ihm dann den Raub von knapp 5 Millionen Dollar Mafiageld in die Schuhe zu schieben. Doch Merle mag nicht zu den ehrgeizigsten oder brutalsten Jungs im Syndikat zu gehören – ein kühl kalkulierender Professional ist er in jedem Fall. Somit stellt sich Merle gegen den als Vaterfigur fungierenden Murdoch und macht sich mit der Kellnerin Jackie (Irina Björklund) auf den Weg in ein neues Leben – oder doch zumindest auf einen letzten großen Rachefeldzug zur Wiedererringung seiner lang verlorenen Würde.

Die Art und Weise, wie Regisseur Johnson und Hauptdarsteller Roberts diesen Merle Hench zeichnen, als nicht aus Neigung oder Selbstzweck brutalen, aber im Angesicht seiner Gegner absolut kaltblütigen Profi und dennoch gutmütigen, duldsamen und von einem langen Leben auf der falschen Seite des Gesetzes gezeichneten Mann, ist schlichtweg eindrucksvoll. Dabei ist es vor allem Eric Roberts, der „The Butcher“ geradezu beherrscht: Während um ihn herum, und wesentlich durch sein Zutun, der Film insbesondere in der zweiten Hälfte der beinahe zweistündigen Laufzeit immer mehr explodiert in einen blutigen Alptraum, scheint sein Merle in jeder Sekunde in sich zu ruhen – wie eine Art Zen-Meister des Tötens. „Vielleicht lebe ich nicht lang, Eddie – aber immerhin länger als du.“ All den großen alten Männern in diesem Film – Roberts, Ironside, Davi –, die sich nach ihren unvergesslichen Kinorollen in den großen Filmen der 1980er und 90er Jahre nun schon dekadenlang durch den Sumpf achtklassiger DTV-Genreproduktionen schlagen, scheint bewusst zu sein, dass es hier um so viel mehr geht als nur einen weiteren hyperblutigen Gangsterfilm. Es ist eine vielleicht letzte Chance, in einem großen Film zu spielen (und wenn das auch niemand merken wird; diese Rollen scheinen viel zu intim, um sie mit allzu vielen Menschen zu teilen); es ist ein Geschenk, eine Wiederaneignung der zwischen Trashfilm und Massenmanufaktur abhanden gekommenen Selbstachtung. Gleichzeitig ist es ein Abschied, eine in einen exquisiten Jazzsoundtrack voller letzter Klänge hineingeschmiegte Hinterlassenschaft an die Nachwelt, die fortan bleiben und immer wieder von einem ausgesuchten, sehr glücklichen Publikum entdeckt werden wird.

„Ich habe nie einen Mann um etwas gebeten. Jetzt wird einfach gestorben.“ Weltabgewandter, jenseitiger als „The Butcher“ kann ein Film kaum sein, und das unaufgeregte, aber niemals ungerührte Spiel von Eric Roberts, für den dies hier ein Alterswerk in der Dimension von Tarantinos „Jackie Brown“ darstellt, behält Johnsons gewagtes Konzept in jedem Moment vor dem Umkippen in Kitsch oder schlichten Gewaltfetisch. Tatsächlich ist „The Butcher“ das erste Meisterwerk eines hochtalentierten, kühnen DTV-Filmemachers und einer der schönsten, sentimentalsten Filme des Kino(video)jahres. „Gefühle sind ein verdammter Luxus“, so heißt es einmal darin, und Merle Hench lächelt nur wissend und ein bisschen traurig. Die getragene Erzählweise, die sanfte Elegik. die hyperbetonten Gewalteruptionen, die erlesene Besetzung noch der kleinsten Nebenrollen – das alles macht „The Butcher“, dem kaum nennenswerten Budget zum Trotz und Widerspruch, zu einem wahrhaft luxuriösen Film. Und warum eigentlich sollte man sich mit weniger zufrieden geben?

„Ich habe nie einen Mann um etwas gebeten. Jetzt wird einfach gestorben.“ Weltabgewandter, jenseitiger als „The Butcher“ kann ein Film kaum sein, und das unaufgeregte, aber niemals ungerührte Spiel von Eric Roberts, für den dies hier ein Alterswerk in der Dimension von Tarantinos „Jackie Brown“ darstellt, behält Johnsons gewagtes Konzept in jedem Moment vor dem Umkippen in Kitsch oder schlichten Gewaltfetisch. Tatsächlich ist „The Butcher“ das erste Meisterwerk eines hochtalentierten, kühnen DTV-Filmemachers und einer der schönsten, sentimentalsten Filme des Kino(video)jahres. „Gefühle sind ein verdammter Luxus“, so heißt es einmal darin, und Merle Hench lächelt nur wissend und ein bisschen traurig. Die getragene Erzählweise, die sanfte Elegik. die hyperbetonten Gewalteruptionen, die erlesene Besetzung noch der kleinsten Nebenrollen – das alles macht „The Butcher“, dem kaum nennenswerten Budget zum Trotz und Widerspruch, zu einem wahrhaft luxuriösen Film. Und warum eigentlich sollte man sich mit weniger zufrieden geben?

The Butcher – The New Scarface

(The Butcher, USA 2007)

Regie & Drehbuch: Jesse V. Johnson; Musik: Marcello Di Francisci; Kamera: Robert Hayes; Schnitt: Ken Blackwell

Darsteller: Eric Roberts, Robert Davi, Irina Björklund, Michael Ironside, Keith David, Bokeem Woodbine, Geoffrey Lewis

Länge: ca. 109 Minuten

Verleih: Mr. Banker/Sunfilm

Zur DVD von Mr. Banker

Hier ist Vorsicht geboten, da neben der ungekürzten Fassung mit JK-Freigabe auch eine um knapp 9 Minuten gekürzte Fassung mit FSK-Siegel KJ existiert. Die ungekürzte DVD des Labels Mr. Banker ist aber tadellos und bietet den Film in guter Bild- und Tonqualität im englischen Originalton mit optionalen deutschen Untertiteln sowie in einer (gerade noch) akzeptablen deutschen Synchronfassung. Ein wenig Bonusmaterial gibt es auch noch.

Bild: 1,85:1 (anamorph)

Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1, Dolby Stereo 2.0), Englisch (Dolby Stereo 2.0)

Untertitel: Deutsch

Extras: Trailer, Teaser, Behind the Scenes, Bildergalerie

FSK: JK

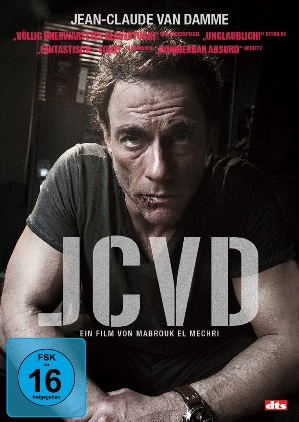

The Making and Unmaking of Jean-Claude Van Damme

JCVD – ein Filmtitel, wie er luzider kaum sein könnte. JCVD, das ist Jean-Claude Van Damme, und im Grunde ist das bereits das Wesentliche, was man über einen Film mit Jean-Claude Van Damme wissen muss. „JCVD“ ist nicht einfach nur ein Film mit Jean-Claude Van Damme, aber dazu später mehr.

Vor einer Annäherung an Mabrouk El Mechris Film müsste ein Nachdenken über die Karriere und den Rollentypus des Jean-Claude Van Damme stehen, denn letztlich entschlüsselt sich wesentlich vor dessen Hintergrund das Oeuvre des Belgiers, und dann vor allem auch „JCVD“. Van Damme, das war im Grunde immer einer der Guten, auch wenn das meist keiner so richtig gemerkt hat. Vielleicht war es vor allem der Zeitgeist, der an ihm vorüber gezogen war – auch, wenn er ihn zunächst in den Himmel zu tragen schien. Der Durchbruch gelang dem belgischen Karatemeister 1986 mit einer Schurkenrolle in der US-asiatischen Coproduktion „No Retreat, No Surrender“, die hierzulande unter dem Titel „Karate Tiger“ eine schier endlose Filmreihe begründete, deren einzelne Beiträge meist rein gar nichts miteinander zu tun hatten. 1986, das war das Jahr, in dem die Überikonen des Actionkinos, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, sich auf dem Höhepunkt ihrer Popularität befanden und sich mit „Cobra“ einerseits, und „Raw Deal“ andererseits, ein Duell um Publikumsgunst und Box Office lieferten. Das Actionkino war eine Wachstumsbranche, und folgerichtig zog es Kampfsportmeister aus aller Welt vor die Kamera, um in die überlebensgroßen Fußstapfen der Hyperstars zu treten. Eine überaus virile B-Movie-Industrie pumpte einen schnell und günstig produzierten Prügel- & Schießfilm nach dem anderen in einen stets nach mehr verlangenden Markt hinein, und die mal mehr, mal weniger kinematographisch kompatiblen Recken dieser kleinen Filme einte vor allem der Traum, die Nachfolge der allmählich, aber unaufhaltsam alternden Stallone und Schwarzenegger antreten zu können und zum größten Actionhelden des Planeten zu werden. Ihre Stunde schien dann in den späten 80ern und frühen 90ern gekommen: Die Actionikonen sahen sich – vorerst – an den Grenzen ihrer Körperlichkeit angekommen und versuchten sich, mit eher mediokrem Erfolg, an einer zweiten Karriere als Komödiendarsteller. Und im Gegenzug wurden die Produktionen eines Van Damme oder auch Steven Seagal größer, aufwendiger, ambitionierter – der Sprung in die A-Liga schien für einen Moment lang, mit „Universal Soldier“ oder „Timecop“ für Van Damme oder mit „Under Siege“ für Seagal, möglich. Nur dass dann die A-Liga aufhörte zu existieren. Mit der Marginalisierung von Stallone und Schwarzenegger – die dann freilich noch über Jahre verschleppt und erst allmählich sichtbar wurde – starb auch das Kino, für das sie standen, und somit stießen die natürlichen Erben ihrer Rollen an neu gesetzte Grenzen.

Vor einer Annäherung an Mabrouk El Mechris Film müsste ein Nachdenken über die Karriere und den Rollentypus des Jean-Claude Van Damme stehen, denn letztlich entschlüsselt sich wesentlich vor dessen Hintergrund das Oeuvre des Belgiers, und dann vor allem auch „JCVD“. Van Damme, das war im Grunde immer einer der Guten, auch wenn das meist keiner so richtig gemerkt hat. Vielleicht war es vor allem der Zeitgeist, der an ihm vorüber gezogen war – auch, wenn er ihn zunächst in den Himmel zu tragen schien. Der Durchbruch gelang dem belgischen Karatemeister 1986 mit einer Schurkenrolle in der US-asiatischen Coproduktion „No Retreat, No Surrender“, die hierzulande unter dem Titel „Karate Tiger“ eine schier endlose Filmreihe begründete, deren einzelne Beiträge meist rein gar nichts miteinander zu tun hatten. 1986, das war das Jahr, in dem die Überikonen des Actionkinos, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, sich auf dem Höhepunkt ihrer Popularität befanden und sich mit „Cobra“ einerseits, und „Raw Deal“ andererseits, ein Duell um Publikumsgunst und Box Office lieferten. Das Actionkino war eine Wachstumsbranche, und folgerichtig zog es Kampfsportmeister aus aller Welt vor die Kamera, um in die überlebensgroßen Fußstapfen der Hyperstars zu treten. Eine überaus virile B-Movie-Industrie pumpte einen schnell und günstig produzierten Prügel- & Schießfilm nach dem anderen in einen stets nach mehr verlangenden Markt hinein, und die mal mehr, mal weniger kinematographisch kompatiblen Recken dieser kleinen Filme einte vor allem der Traum, die Nachfolge der allmählich, aber unaufhaltsam alternden Stallone und Schwarzenegger antreten zu können und zum größten Actionhelden des Planeten zu werden. Ihre Stunde schien dann in den späten 80ern und frühen 90ern gekommen: Die Actionikonen sahen sich – vorerst – an den Grenzen ihrer Körperlichkeit angekommen und versuchten sich, mit eher mediokrem Erfolg, an einer zweiten Karriere als Komödiendarsteller. Und im Gegenzug wurden die Produktionen eines Van Damme oder auch Steven Seagal größer, aufwendiger, ambitionierter – der Sprung in die A-Liga schien für einen Moment lang, mit „Universal Soldier“ oder „Timecop“ für Van Damme oder mit „Under Siege“ für Seagal, möglich. Nur dass dann die A-Liga aufhörte zu existieren. Mit der Marginalisierung von Stallone und Schwarzenegger – die dann freilich noch über Jahre verschleppt und erst allmählich sichtbar wurde – starb auch das Kino, für das sie standen, und somit stießen die natürlichen Erben ihrer Rollen an neu gesetzte Grenzen.

Anders freilich als Steven Seagal, der sich recht bald in sein Schicksal zu ergeben schien und lustlos, resigniert und körperlich verfallend einen unambitionierten Streifen nach dem anderen herunterzukurbeln begann, schien Van Damme eher als tragische Figur greifbar zu werden. In seinem Regiedebüt „The Quest“ oder in Peter MacDonalds „Legionnaire“ versuchte er, im kleinen Maßstab an Hollywoods Tradition des großen, romantischen Abenteuerkinos anzuknüpfen – und lief stets aufs Neue mit dem Kopf gegen die Wand. Mit „Sudden Death“ legte er eine grundsolide Miniatur nach dem klassischen „Die Hard“-Modell vor, mit „Nowhere to Run“ oder „Lionheart“ Versuche eines eher dramatisch begriffenen Aktionskinos. Und dann sind da noch die Arbeiten mit den großen Regisseuren der Hongkonger New Wave, Ringo Lam, Tsui Hark und natürlich John Woo, mit denen er an den seinerzeitigen state of the art des internationalen Bewegungskinos anzudocken suchte. Vielleicht war er hier, im gloriosen und bis heute missverstandenen „Knock Off“ vor allem, für ein paar wenige Filme gar seiner Zeit voraus. Der Zeitgeist freilich war seinerzeit woanders: Die Bruckheimer-Schule kam auf die lukrative Idee, vornehmlich Charakterdarsteller in teuren, polierten Blockbusterkonstrukten zu besetzen und so sehr erfolgreich neue Publikumsschichten zu erschließen. Ein intellektuell sicher nicht avancierterer High-Concept-Actioner wie „The Rock“ oder „Con Air“ wurde so plötzlich interessant für ein Publikum, das sich einen Film mit Van Damme niemals ansehen würde. Um die Jahrtausendwende herum, nach einer Reihe von Flops mit ambitionierten Projekten, schien es dann für eine Weile so, als würde die Luft für Van Damme endgültig dünn. Immer tiefer in den Videothekenregalen verschwanden seine Filme, immer niedriger wurden offenkundig die Budgets und der kreative Aufwand, der für ihre Entstehung betrieben wurde. Als eine Brücke freilich durch dieses Tal der Tränen hin zu einem durch Philippe Martinez’ famosen „Wake of Death“ eingeleiteten Spätwerk, das clever bis melancholisch mit dem eigenen Alterungsprozess umgeht, sind aus heutiger Perspektive die betont finsteren Ringo-Lam-Filme „Replicant“ und „In Hell“ zu lesen, in denen sich jene Dekonstruktion der eigenen Rollenpersona, die nun in „JCVD“ ihren Höhepunkt erreicht, bereits ankündigt. Denn Van Damme, das war bis dahin vor allem: Der Aufrechte. Der Sympathieträger. Auch: der Jungenhafte. Und doch oft, nicht zuletzt: der Melancholiker. Ein Actionheld wider Willen, im Grunde nur zur falschen Zeit am falschen Ort, und ein Stück weit von der Gewalt mitgerissen. In den gemeinsamen Filmen mit Ringo Lam spätestens trat dieses Getriebensein deutlich hervor, und somit entstand eine Abgründigkeit, die erst den Nährboden für das Alterswerk des Jean-Claude Van Damme bilden konnte.

Anders freilich als Steven Seagal, der sich recht bald in sein Schicksal zu ergeben schien und lustlos, resigniert und körperlich verfallend einen unambitionierten Streifen nach dem anderen herunterzukurbeln begann, schien Van Damme eher als tragische Figur greifbar zu werden. In seinem Regiedebüt „The Quest“ oder in Peter MacDonalds „Legionnaire“ versuchte er, im kleinen Maßstab an Hollywoods Tradition des großen, romantischen Abenteuerkinos anzuknüpfen – und lief stets aufs Neue mit dem Kopf gegen die Wand. Mit „Sudden Death“ legte er eine grundsolide Miniatur nach dem klassischen „Die Hard“-Modell vor, mit „Nowhere to Run“ oder „Lionheart“ Versuche eines eher dramatisch begriffenen Aktionskinos. Und dann sind da noch die Arbeiten mit den großen Regisseuren der Hongkonger New Wave, Ringo Lam, Tsui Hark und natürlich John Woo, mit denen er an den seinerzeitigen state of the art des internationalen Bewegungskinos anzudocken suchte. Vielleicht war er hier, im gloriosen und bis heute missverstandenen „Knock Off“ vor allem, für ein paar wenige Filme gar seiner Zeit voraus. Der Zeitgeist freilich war seinerzeit woanders: Die Bruckheimer-Schule kam auf die lukrative Idee, vornehmlich Charakterdarsteller in teuren, polierten Blockbusterkonstrukten zu besetzen und so sehr erfolgreich neue Publikumsschichten zu erschließen. Ein intellektuell sicher nicht avancierterer High-Concept-Actioner wie „The Rock“ oder „Con Air“ wurde so plötzlich interessant für ein Publikum, das sich einen Film mit Van Damme niemals ansehen würde. Um die Jahrtausendwende herum, nach einer Reihe von Flops mit ambitionierten Projekten, schien es dann für eine Weile so, als würde die Luft für Van Damme endgültig dünn. Immer tiefer in den Videothekenregalen verschwanden seine Filme, immer niedriger wurden offenkundig die Budgets und der kreative Aufwand, der für ihre Entstehung betrieben wurde. Als eine Brücke freilich durch dieses Tal der Tränen hin zu einem durch Philippe Martinez’ famosen „Wake of Death“ eingeleiteten Spätwerk, das clever bis melancholisch mit dem eigenen Alterungsprozess umgeht, sind aus heutiger Perspektive die betont finsteren Ringo-Lam-Filme „Replicant“ und „In Hell“ zu lesen, in denen sich jene Dekonstruktion der eigenen Rollenpersona, die nun in „JCVD“ ihren Höhepunkt erreicht, bereits ankündigt. Denn Van Damme, das war bis dahin vor allem: Der Aufrechte. Der Sympathieträger. Auch: der Jungenhafte. Und doch oft, nicht zuletzt: der Melancholiker. Ein Actionheld wider Willen, im Grunde nur zur falschen Zeit am falschen Ort, und ein Stück weit von der Gewalt mitgerissen. In den gemeinsamen Filmen mit Ringo Lam spätestens trat dieses Getriebensein deutlich hervor, und somit entstand eine Abgründigkeit, die erst den Nährboden für das Alterswerk des Jean-Claude Van Damme bilden konnte.

Das alles sollte man wissen, wenn man damit beginnt, über „JCVD“ nachzudenken. Und das weiß auch der Film, der schier genialisch beginnt. In einer langen, wuchtigen Plansequenz prügelt sich da Van Damme durch eine schier endlose Kaskade von Angreifern, wie in alten Zeiten und vielleicht noch ein bisschen toller. Dann, nach Minuten reiner Bewegungspoesie, tritt der Held durch eine Tür, die Tür schlägt zu – und die Kulisse fällt um. Nach hinten. Nicht die vierte Wand fällt, sondern zunächst – wenn man so will – die erste. Bevor sich „JCVD“ später nach vorn öffnet, in den Zuschauerraum und die Welt hinein, öffnet er sich in seine eigene Tiefe und die seines Protagonisten, der Kunstfigur Jean-Claude Van Damme. Dessen Rollengeschichte kommt auch dann zum Tragen, wenn sich der Regisseur des Film-im-Film als Karikatur eines asiatischen Jungfilmers entpuppt, der desinteressiert und voller Verachtung seinem Job nachgeht, während der sichtlich außer Atem geratene Van Damme verzweifelt versucht, etwas Herzblut in den Film einfließen zu lassen. Und außerdem klarstellt, dass er solche langen Plansequenzen mit vollem Körpereinsatz zu drehen kaum noch imstande ist. Schließlich ist er bereits 47 Jahre alt. Die Sequenz, und damit der Titelvorspann, endet mit einem verbrauchten, müden Actionhelden, der seinen Blick direkt in die Kamera und somit auf uns richtet. El Mechri bringt die Bewegungspoesie von Jean-Claude Van Dammes Kino für diesen Moment zum Stillstand, ganz buchstäblich zur Kunstpause. Denn mehr Bewegung ist eben nicht automatisch mehr Poesie. Dies ist kein normaler Jean-Claude-Van-Damme-Film.

In der Folge sehen wir einem Titelhelden beim verzweifelten Manövrieren in einer Sackgasse seiner Karriere wie seines Privatlebens zu. Von (authentischen) Drogenproblemen geplagt und in einem (ebenso authentischen) Sorgerechtsprozess um Sohn Nicholas aufgerieben, nimmt der Schauspieler eine würdelose C-Picture-Rolle nach der anderen an – und kommt allmählich an dem Punkt an, an dem ihm bereits der noch tiefer gesunkene Kollege Seagal die Rollen wegschnappt. Weil er verspricht, sich sein Zöpfchen abzuschneiden. Kurz vor dem endgültigen Verzweifeln stolpert dieser Actionstar und Antiheld nun in eine Geiselnahme in einem belgischen Postamt hinein – und löst somit eine Kettenreaktion im Innen und Außen des besetzten Raumes aus. Im Inneren insofern, als sich an der Konfrontation mit dem als Kinostar erkannten Van Damme die Konflikte in der Gruppe der Kidnapper verschärfen bis hin zur finalen Eskalation, und im Außen, wo sich alsbald ein gigantischer Medienrummel um den fälschlicherweise für den Verbrecher gehaltenen Van Damme bildet. Der Plot wogt nun ein wenig hin und her – und streift dabei auch durchaus gelegentlich ein wenig ausgetreten wirkendes Tarantino-Territorium –, und löst sich schließlich in einem bittersüßen Ende in Wohlgefallen auf. Die zentrale Sequenz von „JCVD“ findet sich jedoch eher im Zentrum des Films. Da nämlich trägt es den Hauptdarsteller und Helden für mehrere Minuten aus der fiktiven Welt hinaus – beziehungsweise: über diese hinaus. Nicht behind, sondern eher above the scenes spricht Van Damme einen mehrminütigen Monolog direkt in die Kamera, über sein Leben, seine Karriere, sein Scheitern. Über das Versprechen, das er einst dem Publikum gemacht hat und das er bis heute nicht eingelöst sieht. Über seine Sehnsucht, endlich bessere Filme zu machen. Spätestens in dieser Sequenz finden sich endgültig alle Begrenzungen von „JCVD“ niedergerissen, verschwimmen Rollenpersona und Privatperson, Film und Film-im-Film und die Realität zumindest der Klatschspaltenwelt ineinander, gehen Kunstfilm und Genrekino ineinander auf. Hier zeigt sich auch exemplarisch, was „JCVD“ nicht ist. Weder als Pop Art noch als reines Meta-Kino im Geiste Charlie Kaufmans lässt sich Mabrouk El Mechris Film wirklich fassen, und schon gar nicht als schnöde Persiflage. Tatsächlich ist „JCVD“ ein Genrefilm, der das Genre erweitert, statt es hinter sich zu lassen. Der sich elegant darüber erhebt wie sein Held über die Kulissen und zwischen Kameras und Scheinwerfern weiter davon spricht. Keine nachhaltige Dekonstruktion, sondern eher eine Rekonstruktion, im Geiste jenes Versprechens, das seinen Protagonisten mit uns, seinen Zuschauern, verbindet.

In der Folge sehen wir einem Titelhelden beim verzweifelten Manövrieren in einer Sackgasse seiner Karriere wie seines Privatlebens zu. Von (authentischen) Drogenproblemen geplagt und in einem (ebenso authentischen) Sorgerechtsprozess um Sohn Nicholas aufgerieben, nimmt der Schauspieler eine würdelose C-Picture-Rolle nach der anderen an – und kommt allmählich an dem Punkt an, an dem ihm bereits der noch tiefer gesunkene Kollege Seagal die Rollen wegschnappt. Weil er verspricht, sich sein Zöpfchen abzuschneiden. Kurz vor dem endgültigen Verzweifeln stolpert dieser Actionstar und Antiheld nun in eine Geiselnahme in einem belgischen Postamt hinein – und löst somit eine Kettenreaktion im Innen und Außen des besetzten Raumes aus. Im Inneren insofern, als sich an der Konfrontation mit dem als Kinostar erkannten Van Damme die Konflikte in der Gruppe der Kidnapper verschärfen bis hin zur finalen Eskalation, und im Außen, wo sich alsbald ein gigantischer Medienrummel um den fälschlicherweise für den Verbrecher gehaltenen Van Damme bildet. Der Plot wogt nun ein wenig hin und her – und streift dabei auch durchaus gelegentlich ein wenig ausgetreten wirkendes Tarantino-Territorium –, und löst sich schließlich in einem bittersüßen Ende in Wohlgefallen auf. Die zentrale Sequenz von „JCVD“ findet sich jedoch eher im Zentrum des Films. Da nämlich trägt es den Hauptdarsteller und Helden für mehrere Minuten aus der fiktiven Welt hinaus – beziehungsweise: über diese hinaus. Nicht behind, sondern eher above the scenes spricht Van Damme einen mehrminütigen Monolog direkt in die Kamera, über sein Leben, seine Karriere, sein Scheitern. Über das Versprechen, das er einst dem Publikum gemacht hat und das er bis heute nicht eingelöst sieht. Über seine Sehnsucht, endlich bessere Filme zu machen. Spätestens in dieser Sequenz finden sich endgültig alle Begrenzungen von „JCVD“ niedergerissen, verschwimmen Rollenpersona und Privatperson, Film und Film-im-Film und die Realität zumindest der Klatschspaltenwelt ineinander, gehen Kunstfilm und Genrekino ineinander auf. Hier zeigt sich auch exemplarisch, was „JCVD“ nicht ist. Weder als Pop Art noch als reines Meta-Kino im Geiste Charlie Kaufmans lässt sich Mabrouk El Mechris Film wirklich fassen, und schon gar nicht als schnöde Persiflage. Tatsächlich ist „JCVD“ ein Genrefilm, der das Genre erweitert, statt es hinter sich zu lassen. Der sich elegant darüber erhebt wie sein Held über die Kulissen und zwischen Kameras und Scheinwerfern weiter davon spricht. Keine nachhaltige Dekonstruktion, sondern eher eine Rekonstruktion, im Geiste jenes Versprechens, das seinen Protagonisten mit uns, seinen Zuschauern, verbindet.

JCVD

(Belgien / Luxemburg / Frankreich 2008)

Regie: Mabrouk El Mechri; Buch: Mabrouk El Mechri, Frédéric Benudis, Christophe Turpin; Musik: Gast Waltzing; Kamera: Pierre-Yves Bastard; Schnitt: Kako Kelber

Darsteller: Jean-Claude Van Damme, François Damiens, Zinedine Soualem, Karim Belkhadra, Jean-François Wolff, Anne Paulicevich, Liliane Becker u.a.

Länge: 93 Min.

Verleih: Koch Media

Zur DVD von Koch Media

Mit der 2-Disc Edition hat Koch Media einmal mehr eine tadellose DVD-Veröffentlichung vorgelegt. Die Bild- und Tonqualität ist tadellos, und insbesondere mit den zwei langen Dokumentationen auf der Bonus-DVD sowie der Teaser-Kollektion auf der Film-DVD, bei der es sich im Grunde um eine Reihe eigenständiger Kurzfilme handelt, ist einiges höchst interessante Material zur weiteren Kontextualisierung und Vertiefung des Filmes vorhanden.

Bild: 2,35:1

Ton: Deutsch, Französisch/Englisch (DTS, Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch

Extras: Audiokommentar mit Mabrouk El Mechri, 6 Teaser, Geschnittene Szenen mit optionalem Kommentar des Regisseurs, Vent d’Ame (Making of), Ein Tag im Leben von JCVD, Synchro-Outtake mit Charles Rettinghaus

FSK: ab 16 Jahren

Die Zeichen der Macht – die Macht der Zeichen

Aguirre – Der Zorn Gottes, Deutschland 1973, Werner Herzog

Klaus Kinski und Werner Herzog. Zwei Namen, zwei Genies, eine Legende der deutschen Filmgeschichte. Zahlreiche Mythen ranken sich um das gemeinsame Schaffen der beiden – seien es die berüchtigten, oft stundenlangen Wutausbrüche Kinskis während der Dreharbeiten, sei es die Legende von Herzog, der während der Aufnahmen den agierenden Kinski vom Regiestuhl aus stets mit dem Gewehr anvisiert habe. 16 Jahre dauerte die kreative Allianz der beiden, fünf Filme wurden in dieser Zeit geschaffen. Mit Aguirre, der Zorn Gottes wurde im Jahr 1973 der Grundstein für den noch immer lebendigen Mythos gelegt. „Die Zeichen der Macht – die Macht der Zeichen“ weiterlesen

»Ich schneide nur die Haare« – Willkommen in Coen County!

Ed Crane (Billy Bob Thornton) arbeitet als Barbier in einer amerikanischen Kleinstadt, in the middle of nowhere, dort, wo die Zeit stehen geblieben ist. Man schreibt das Jahr 1949, zeitgenössisch brisante Themen werden im Friseursalon debattiert, um das Gespräch am Laufen zu halten. »Die Russen haben eine Atombombe gebaut«, sagt ein Kunde eher beiläufig.

„»Ich schneide nur die Haare« – Willkommen in Coen County!“ weiterlesen