Anfang des 18. Jahrhunderts formuliert der zu seiner Zeit weitestgehend wirkungslose, doch gegenwärtig viel gelesene italienische Philosoph Giambattista Vico die Prinzipien einer neuen Wissenschaft etwa folgendermaßen: „Das Wahre und das Gemachte sind austauschbar. In vollem Umfang können wir nur das Erkennen, was wir selber gemacht haben.“ Die großen philosophischen Fragen können wir laut Vico demzufolge nur an dem Ding nachvollziehen, das wir ohne jede Einschränkung selbst produziert haben: der Geschichte. Damit leistet Vico nicht nur dem geschichtsbesessenen 19. Jahrhundert und der romantischen Kunsttheorie Vorschub, er trifft darüber hinaus Disneys Computerphantasmagorie „Tron“ ins Mark.

Anfang des 18. Jahrhunderts formuliert der zu seiner Zeit weitestgehend wirkungslose, doch gegenwärtig viel gelesene italienische Philosoph Giambattista Vico die Prinzipien einer neuen Wissenschaft etwa folgendermaßen: „Das Wahre und das Gemachte sind austauschbar. In vollem Umfang können wir nur das Erkennen, was wir selber gemacht haben.“ Die großen philosophischen Fragen können wir laut Vico demzufolge nur an dem Ding nachvollziehen, das wir ohne jede Einschränkung selbst produziert haben: der Geschichte. Damit leistet Vico nicht nur dem geschichtsbesessenen 19. Jahrhundert und der romantischen Kunsttheorie Vorschub, er trifft darüber hinaus Disneys Computerphantasmagorie „Tron“ ins Mark.

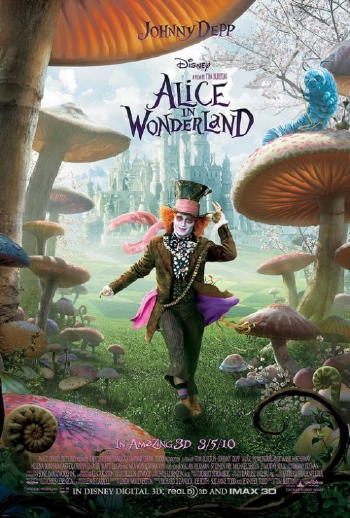

Alice im Burtonland

Tim Burton gibt seit etwa 20 Jahren den Hollywood-„Märchenonkel“, der immer wieder dasselbe Märchen erzählt – könnte man etwas böswillig formulieren. Doch was er seit seinem ersten Spielfilm „Pee-Wee’s Big Adventure“ leistet, ist weit mehr als nur Kindheits- bzw. Kinder-Fantasien in Bilder umzusetzen. Seine Filme übergreifen literaturhistorische Traditionen ebenso sehr wie sie national-kulturelle Grenzen überschreiten. Das ihnen dies gelingt, liegt vor allem daran, dass sich Burton bei seinen Plots eigentlich stets monomythischer Erzählmuster bedient oder selbst welche konstruiert, woraus die Selbstähnlichkeit seiner Stoffe resultiert. Mit „Alice im Wunderland“ adaptiert er nun ein weltberühmtes Märchen in seine Erzählwelt und hat dabei gleich mehrere Probleme zu lösen: Wie entzieht er die Story der ihr seit 60 Jahren anhaftenden Disney-Verkitschung, wird gleichzeitig der Vorlage Lewis Carrolls gerecht und macht einen typischen Burton-Stoff daraus?

Tim Burton gibt seit etwa 20 Jahren den Hollywood-„Märchenonkel“, der immer wieder dasselbe Märchen erzählt – könnte man etwas böswillig formulieren. Doch was er seit seinem ersten Spielfilm „Pee-Wee’s Big Adventure“ leistet, ist weit mehr als nur Kindheits- bzw. Kinder-Fantasien in Bilder umzusetzen. Seine Filme übergreifen literaturhistorische Traditionen ebenso sehr wie sie national-kulturelle Grenzen überschreiten. Das ihnen dies gelingt, liegt vor allem daran, dass sich Burton bei seinen Plots eigentlich stets monomythischer Erzählmuster bedient oder selbst welche konstruiert, woraus die Selbstähnlichkeit seiner Stoffe resultiert. Mit „Alice im Wunderland“ adaptiert er nun ein weltberühmtes Märchen in seine Erzählwelt und hat dabei gleich mehrere Probleme zu lösen: Wie entzieht er die Story der ihr seit 60 Jahren anhaftenden Disney-Verkitschung, wird gleichzeitig der Vorlage Lewis Carrolls gerecht und macht einen typischen Burton-Stoff daraus?