Abschied

von Gestern

Über

den Jungen und den Neuen Deutschen Film von 1962 bis in die Gegenwart?

1. Das

Brot der frühen Jahre

Verdächtig

war schon immer der Künstler, der etwas mitzuteilen hatte, das sich im Jenseitigen

der ökonomischen Einheitsaussagen ansiedelte. Parteigängertum warf man ihm schlimmstenfalls

vor; und wenn diese Aussage dann auch noch ganz unverhohlen soziale oder politische

Implikationen trug, so konnte sich der Künstler einer regen und zum Ärger erregten

Öffentlichkeit bereits sicher sein. Dies gilt heute genauso wie 1945 in der

Bundesrepublik.

Sicherlich: Damals kam die Kritik an den Umständen und das beständige Herbeizitieren

der jüngsten Vergangenheit nicht gut an, weil man doch "neu anfangen" wollte,

das Schlimme hinter sich und das Gute vor sich sehen wollte. Heutzutage nerven

soziale oder politische Aussagen der Kunst nur noch, weil sie uns dazu bewegen

wollen, doch endlich etwas zu unternehmen gegen die angeprangerten Missstände.

Aus dieser Sicht muss der damals Junge bzw. Neue Deutsche Film heute antiquierter

wirken, als die Filmbeiträge, die dieses Projekt damals hinter sich lassen wollte.

1961 unterschrieben 26 junge deutsche Filmregisseure das Oberhausener Manifest

(siehe Kasten), um das Grab des von ihnen so sehr verabscheuten Heimatfilms

endgültig zu betonieren und zu versiegeln, damit nun eine neue Filmära in Deutschland

anbräche. Das Gespenst der Geschichtslosigkeit, das der Heimatfilm seit den

50er Jahren in der bundesdeutschen Filmlandschaft verbreitete, schien den Unterzeichnern

mehr als reaktionär. In den Melodramen und Bergfilmschinken erblickten sie nicht

weniger als die Leugnung der Greuel des zweiten Weltkrieges und des NS-Regimes.

In seiner aseptischen Sexualfeindlichkeit, der allenfalls rudimentär abgebildeten

Klassenunterschiede und dem Insistieren auf dem Heimat-Begriff (der dem des

nazistischen Blut-und-Boden-Begriffs unendlich nah zu stehen schien) sahen die

jungen Regisseure Substanz genug, um sich künstlerisch daran abzuarbeiten. Kaum

einer der Filme vor 1962 - genauer gesagt: vor dem 28. Februar diesen Jahres,

an dem auf dem Kurzfilmfest in Oberhausen das Manifest veröffentlicht wurde

- konnte den Ansprüchen gerecht werden, die die Wirklichkeit an die Kunst zu

stellen schien: die Fragen vom Verhältnis des Menschen zur Arbeit, die Konfrontation

mit dem Schrecken des Krieges, die politischen Querelen oder schlicht und ergreifend

die soziale Isolation. Das alles war bis dahin vom Film verschwiegen worden

und sollte nun umso eindringlicher auf's Tapet. "Der »Junge Deutsche Film« entstand

als eine simple Bündelung von Leuten, von einem halben Dutzend Verrückter, die

dem Schnulzenkartell Paroli boten." (Volker Schlöndorff) Die wenigen Autoren,

die bis dahin bereits versucht hatten, kritisch zu filmen (z. B. Bernhard Wicki

mit seinem Film Die Brücke von 1959), konnten in den Bestrebungen der Künstler

um Alexander Kluge nur ihre Bestätigung finden. Im gleichen Jahr erschienene

Filme, wie Freddy und das Lied der Südsee (von Gerhard Krüger mit Freddy Quinn)

standen nun auf einmal sozialpolitisch anspruchsvollen Werken, wie Herbert Veselys

Böll-Adaption Das Brot der frühen Jahre gegenüber. Ein früher Beitrag in einer

Reihe von Filmen, die fast so etwas wie eine eigene Tradition einläuteten, deren

Ausläufer ein viertel Jahrhundert deutsche Filmgeschichte prägten.

Bundesrepublik.

Sicherlich: Damals kam die Kritik an den Umständen und das beständige Herbeizitieren

der jüngsten Vergangenheit nicht gut an, weil man doch "neu anfangen" wollte,

das Schlimme hinter sich und das Gute vor sich sehen wollte. Heutzutage nerven

soziale oder politische Aussagen der Kunst nur noch, weil sie uns dazu bewegen

wollen, doch endlich etwas zu unternehmen gegen die angeprangerten Missstände.

Aus dieser Sicht muss der damals Junge bzw. Neue Deutsche Film heute antiquierter

wirken, als die Filmbeiträge, die dieses Projekt damals hinter sich lassen wollte.

1961 unterschrieben 26 junge deutsche Filmregisseure das Oberhausener Manifest

(siehe Kasten), um das Grab des von ihnen so sehr verabscheuten Heimatfilms

endgültig zu betonieren und zu versiegeln, damit nun eine neue Filmära in Deutschland

anbräche. Das Gespenst der Geschichtslosigkeit, das der Heimatfilm seit den

50er Jahren in der bundesdeutschen Filmlandschaft verbreitete, schien den Unterzeichnern

mehr als reaktionär. In den Melodramen und Bergfilmschinken erblickten sie nicht

weniger als die Leugnung der Greuel des zweiten Weltkrieges und des NS-Regimes.

In seiner aseptischen Sexualfeindlichkeit, der allenfalls rudimentär abgebildeten

Klassenunterschiede und dem Insistieren auf dem Heimat-Begriff (der dem des

nazistischen Blut-und-Boden-Begriffs unendlich nah zu stehen schien) sahen die

jungen Regisseure Substanz genug, um sich künstlerisch daran abzuarbeiten. Kaum

einer der Filme vor 1962 - genauer gesagt: vor dem 28. Februar diesen Jahres,

an dem auf dem Kurzfilmfest in Oberhausen das Manifest veröffentlicht wurde

- konnte den Ansprüchen gerecht werden, die die Wirklichkeit an die Kunst zu

stellen schien: die Fragen vom Verhältnis des Menschen zur Arbeit, die Konfrontation

mit dem Schrecken des Krieges, die politischen Querelen oder schlicht und ergreifend

die soziale Isolation. Das alles war bis dahin vom Film verschwiegen worden

und sollte nun umso eindringlicher auf's Tapet. "Der »Junge Deutsche Film« entstand

als eine simple Bündelung von Leuten, von einem halben Dutzend Verrückter, die

dem Schnulzenkartell Paroli boten." (Volker Schlöndorff) Die wenigen Autoren,

die bis dahin bereits versucht hatten, kritisch zu filmen (z. B. Bernhard Wicki

mit seinem Film Die Brücke von 1959), konnten in den Bestrebungen der Künstler

um Alexander Kluge nur ihre Bestätigung finden. Im gleichen Jahr erschienene

Filme, wie Freddy und das Lied der Südsee (von Gerhard Krüger mit Freddy Quinn)

standen nun auf einmal sozialpolitisch anspruchsvollen Werken, wie Herbert Veselys

Böll-Adaption Das Brot der frühen Jahre gegenüber. Ein früher Beitrag in einer

Reihe von Filmen, die fast so etwas wie eine eigene Tradition einläuteten, deren

Ausläufer ein viertel Jahrhundert deutsche Filmgeschichte prägten.

2. Auch

Zwerge haben klein angefangen

Der Ablösungsprozess

des jungen deutschen Films von der Nachkriegsfilmhistorie verlief radikal und

nicht selten in Form bitterer, parodistischer Anfeindungen. Eine neue Riege

Regisseure, von denen nur noch Alexander Kluge und Edgar Reitz zur Gründergeneration

gehörten, machte sich in deutschen und bald auch internationalen Kinos einen

Namen: Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff, Werner Herzog, Jean-Marie

Straub, Wim Wenders und Margarethe von Trotta zählten zu den Nachwuchsregisseuren,

die alsbald kanonisiert wurden. Mit den Studentenrevolten Ende der 60er und

Anfang der 70er Jahre, erhielten diese Autoren neuen Zuspruch: Ein nun intellektuell

und politisch emanzipiertes junges Filmpublikum hatte eine Kunst gefunden, mit

der es sich nicht nur identifizieren konnte, sondern die gleichsam mit zur politischen

Bewusstwerdung verhalf. Gerade die bissigen Attacken Fassbinders auf die Biederkeit

der Deutschen (Katzelmacher und Warum läuft Herr R. Amok? beide von 1969), Schlöndorffs

Parabeln auf die NS-Ideologie in den Köpfen (sein Debut Törless von 1965 und

später seine Kleist-Adaption von Michael Kolhaas von 1969) waren ein gefundenes

Fressen für diese Jugend einer heißen Gesellschaft, die sich gegen die überkommenen

Werte ihrer Eltern und Großeltern auflehnen wollte. Auch die äußerst fruchtbare

Kooperation zwischen Wim Wenders und dem genialischen Schriftsteller Peter Handke,

die 1970 zu dem Film Angst des Tormanns beim Elfmeter führte, reihte sich in

die Liste der engagierten Werke ein: Der Film stellt ein Manifest über das Entfremden

des Menschen von der eigenen Sprache dar, die zwar benutzt aber nie mehr verstanden

werden kann. Auf eigentümliche Weise schert Werner Herzog aus dem doch recht

offensichtlichen politischen Duktus des Neuen Deutschen Films aus. Bereits seine

allerfrühesten Beiträge  (Lebenszeichen

von 1962 oder Auch Zwerge haben klein angefangen von 1968) ließen sich eher

zum surrealistischen Film rechnen, als den engagierten Werken seiner Mitstreiter

zur Seite stellen. Herzog operiert von Anfang an stärker mit dem Bild als mit

dem Plot. Und dennoch zählen er und andere seine Arbeit zum Gros des Neuen Deutschen

Films: "Wir waren Chronisten, wir haben das eingefangen, was die innere Chronik

der Epoche ausmacht.", sagt Herzog rückblickend. Für ihn ist diese Chronik jedoch

allenfalls metaphorisch Gegenstand seiner Filme geworden, die sich schon bald

ganz und gar von der bundesdeutschen Realität abwandten und ihre Protagonisten

in vergangene Zeiten und ferne Urwälder verschlugen (etwa Aguirre - Der Zorn

Gottes von 1972 oder Fitzcarraldo von 1981). Die Realität am schonungslosesten

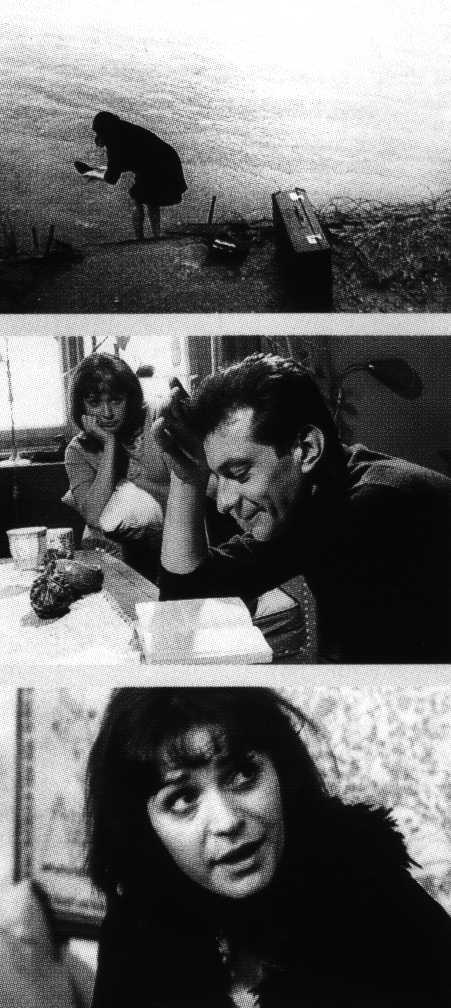

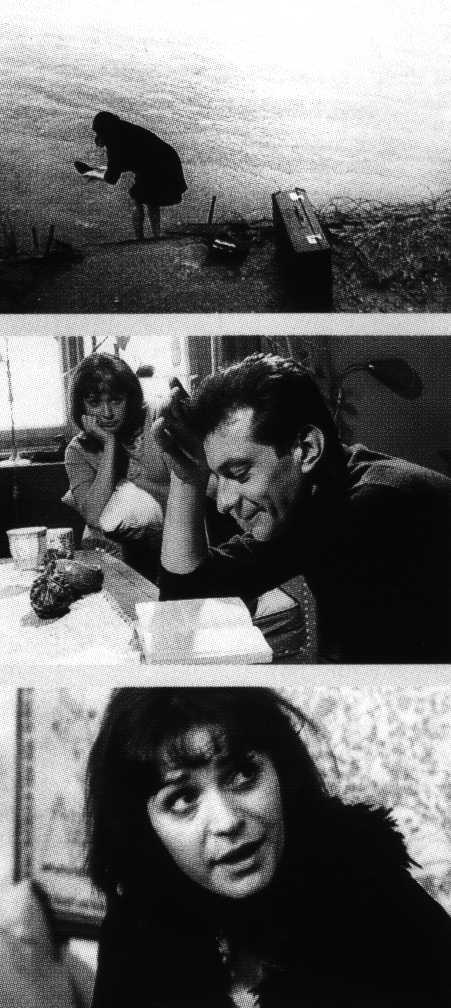

fing damals wohl Alexander Kluge ein. Und das in einem zweifachen Sinn: In seinem

Spielfilm-Debut Abschied von Gestern konfrontierte er nicht nur seine jüdischen

Protagonistin, die aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen war, mit der harten

Realität des Kapitalismus. Er kehrt sich auch bewusst von ("branchenüblichen")

Darstellungstraditionen des Films ab und lässt seinen Spielfilm wie einen Dokumentarfilm

daherkommen - ganz wie es der realitätsnahe Stoff verlangt: Die Kamera taumelt

den Ereignissen oft vollständig entfesselt hinterher, der Ton hält zusammen

mit dem Bild Distanz, so dass oft nur schwer zu verstehen ist, was die Darsteller

überhaupt sagen. Der "Abschied von Gestern" wird hier auf mehreren Ebenen vollzogen

und entwirft (lange vor Dogma 95!) eine Filmtechnik, die den Betrachterblick

aus seiner "Voyeur"-Position (Laura Mulvey) herauszieht und zum Mittäter des

Geschehens macht.

(Lebenszeichen

von 1962 oder Auch Zwerge haben klein angefangen von 1968) ließen sich eher

zum surrealistischen Film rechnen, als den engagierten Werken seiner Mitstreiter

zur Seite stellen. Herzog operiert von Anfang an stärker mit dem Bild als mit

dem Plot. Und dennoch zählen er und andere seine Arbeit zum Gros des Neuen Deutschen

Films: "Wir waren Chronisten, wir haben das eingefangen, was die innere Chronik

der Epoche ausmacht.", sagt Herzog rückblickend. Für ihn ist diese Chronik jedoch

allenfalls metaphorisch Gegenstand seiner Filme geworden, die sich schon bald

ganz und gar von der bundesdeutschen Realität abwandten und ihre Protagonisten

in vergangene Zeiten und ferne Urwälder verschlugen (etwa Aguirre - Der Zorn

Gottes von 1972 oder Fitzcarraldo von 1981). Die Realität am schonungslosesten

fing damals wohl Alexander Kluge ein. Und das in einem zweifachen Sinn: In seinem

Spielfilm-Debut Abschied von Gestern konfrontierte er nicht nur seine jüdischen

Protagonistin, die aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen war, mit der harten

Realität des Kapitalismus. Er kehrt sich auch bewusst von ("branchenüblichen")

Darstellungstraditionen des Films ab und lässt seinen Spielfilm wie einen Dokumentarfilm

daherkommen - ganz wie es der realitätsnahe Stoff verlangt: Die Kamera taumelt

den Ereignissen oft vollständig entfesselt hinterher, der Ton hält zusammen

mit dem Bild Distanz, so dass oft nur schwer zu verstehen ist, was die Darsteller

überhaupt sagen. Der "Abschied von Gestern" wird hier auf mehreren Ebenen vollzogen

und entwirft (lange vor Dogma 95!) eine Filmtechnik, die den Betrachterblick

aus seiner "Voyeur"-Position (Laura Mulvey) herauszieht und zum Mittäter des

Geschehens macht.

3. Die

dritte Generation

Es ist viel

geschrieben worden über diese Phase des Neuen Deutschen Films von 1968 bis 1982

- dem Jahr in dem Rainer Werner Fassbinder starb. Das Phänomen des Autorenfilms

wurde eingereiht in die Strömungen des europäischen Films nach dem Zweiten Weltkrieg

(Neo Verismo in Italien, Nouvelle Vague in Frankreich oder New Cinema in Großbritannien).

Damit war der Neue Deutsche Film ein echter Spätzünder: Als 1968 gerade die

ersten Werke ins Kino gekommen waren, gab es die Nouvelle Vague schon nicht

mehr. In Frankreich hatten sich die Autorenfilmer untereinander zerstritten

und deren Filme sich zum Ende nicht mehr an den Kinokassen amortisiert. Dieses

Schicksal teilte der Neuen Deutsche Film mit ihnen allerdings von Anbeginn:

"Soviel Aufsehen der »Neue Deutsche Film« der siebziger Jahre mit seinen Regie-Stars

Fassbinder, Herzog, Wenders, von Trotta und Schlöndorff auch erregt, von wenigen

Ausnahmen wie »Die verlorene Ehre der Katarina Blum« [von Schlöndorff] abgesehen,

beschränkt sich der nationale wie internationale Erfolg auf die Kritik und ein

intellektuelles Publikum. Kaum ein Werk kann seine Herstellungskosten an der

Kinokasse amortisieren, die meisten sind einzig durch die Hälfte des frisch

installierten Subventionssystems lebensfähig.", konstatiert Gundolf Freyermuth.

Die Ökonomie war es dann auch - neben dem Verlust des intellektuellen Anführers

Fassbinder, der sich schlicht zu Tode gearbeitet hatte! -, die dem Neuen Deutschen

Film das Genick gebrochen hat. In einer Zeit, wo finanzieller und künstlerischer

Erfolg gern miteinander verwechselt wurden, war bald kaum jemand mehr bereit,

in diese zwar genuin deutsche, doch leider auch erfolglose Kunst zu investieren.

Immer häufiger gingen die Regisseure auf ausländische Produktionsreisen, um

dort ihre Projekte zu inszenieren und zu finanzieren. Schlöndorff wird 1980

durch den Oscar für seine Blechtrommel-Adaption nach Amerika gelockt, wo es

ihm zusehends besser gefällt. Herzog verlegt sein Domizil Ende der 80er Jahre

in die USA und von damaligen Regisseuren wie Wolfgang Petersen oder Roland Emmerich

weiß man heute schon gar nicht mehr, dass sie keine Amerikaner sind. Diese Reisewelle

mündete schließlich ein einen echten Regisseur-Exodus, wie man ihn seit der

NS-Zeit nicht mehr erlebt hatte. Heute erreichen uns ab und zu Schlöndorffs

Werke (Palmetto von 1998) oder Wim Wenders Filme (Buena Vista Social Club von

1999) aus der Diaspora. Diejenigen, die hiergeblieben sind, wie etwa Alexander

Kluge, versuchen ihr Geld anderweitig zu verdienen: Kluge tritt als Produzent

und Kopf des "dctp" auf, einer Gesellschaft, die z. B. die "lange Wa(h)re Liebe

Nacht" ins Vox-TV bringt. Heute regieren neue "junge Wilde" das deutsche Kino.

Namen wie Sönke Wortmann oder Tom Tykwer sind nun auch international in aller

Munde. Ihre Filme bringen das Geld, das die deutschen Studios bis dahin von

den amerikanischen unterschieden hatte. Doch die Pseudoemanzipiertheit einer

Katja von Garnier oder die hirnlos-witzlosen Klamotten von Wortmann können sich

in kaum eine Tradition stellen; wenn doch, dann am ehesten in die des Heimatfilmes.

Der neueste deutsche Film verlegt sein kritisches Potential auf pubertäre Fragen

wie "Wieviel Männer braucht eine Frau, um befriedigt zu werden?" oder "Sind

Schwule nicht witzige Typen?". Die Erörterung der (mörderisch) langweiligen

Frage, "wer mit wem schlief", bildet einhellig wie einfältig das Zentrum beinahe

eines jeden neuesten deutschen Films. Diese dritte Generation deutscher Nachkriegsregisseure

- denen sich auch Autoren der älteren Riege, wie Margarethe von Trotta oder

Doris Dörrie manchmal zugesellen - lehnt soziale oder politische Stellungnahmen

in ihren Filmen rigoros ab. Weil sie so unkritisch sind, sind sie so erfolgreich.

Damit haben auch sie ihr Publikum gefunden, das den schon einmal dagewesenen

Paradigmenwechsel des Kinos genauso ignoriert; und auch ihr Motto heißt: "Der

alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen."

[Stefan Höltgen]

Das

Oberhausener Manifest

Der

Zusammenbruch des konventionellen deutschen Films entzieht einer von uns abgelehnten

Geisteshaltung endlich den wirtschaftlichen Boden. Dadurch hat der neue Film

die Chance, lebendig zu werden. Deutsche Kurzfilme von jungen Autoren, Regisseuren

und Produzenten erhielten in den letzten Jahren eine große Zahl von Preisen

auf internationalen Festivals und fanden Anerkennung der internationalen Kritik.

Diese Arbeiten und ihre Erfolge zeigen, daß die Zukunft des deutschen Films

bei denen liegt, die bewiesen haben, daß sie eine neue Sprache des Films sprechen.

Wie in anderen Ländern, so ist auch in Deutschland der Kurzfilm Schule und Experimentierfeld

des Spielfilms geworden. Wir erklären unseren Anspruch, den neuen deutschen

Spielfilm zu schaffen. Dieser neue Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von

den branchenüblichen Konventionen. Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle

Partner. Freiheit von der Bevormundung durch kommerzielle Interessengruppen.

Wir haben von der Produktion des neuen deutschen Films konkrete geistige, formale

und wirtschaftliche Vorstellungen. Wir sind gemeinsam bereit, wirtschaftliche

Risiken zu tragen. Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen.

Der

Zusammenbruch des konventionellen deutschen Films entzieht einer von uns abgelehnten

Geisteshaltung endlich den wirtschaftlichen Boden. Dadurch hat der neue Film

die Chance, lebendig zu werden. Deutsche Kurzfilme von jungen Autoren, Regisseuren

und Produzenten erhielten in den letzten Jahren eine große Zahl von Preisen

auf internationalen Festivals und fanden Anerkennung der internationalen Kritik.

Diese Arbeiten und ihre Erfolge zeigen, daß die Zukunft des deutschen Films

bei denen liegt, die bewiesen haben, daß sie eine neue Sprache des Films sprechen.

Wie in anderen Ländern, so ist auch in Deutschland der Kurzfilm Schule und Experimentierfeld

des Spielfilms geworden. Wir erklären unseren Anspruch, den neuen deutschen

Spielfilm zu schaffen. Dieser neue Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von

den branchenüblichen Konventionen. Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle

Partner. Freiheit von der Bevormundung durch kommerzielle Interessengruppen.

Wir haben von der Produktion des neuen deutschen Films konkrete geistige, formale

und wirtschaftliche Vorstellungen. Wir sind gemeinsam bereit, wirtschaftliche

Risiken zu tragen. Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen.

Oberhausen,

28.2.1962

(Unterzeichner:

Bodo Blüthner, Boris von Borresholm, Chrisitan Doermer, Bernhard Dörries, Heinz

Furchner, Rob Houwer, Ferdinand Khittl, Alexander Kluge, Pitt Koch, Walter Krüttner,

Dieter Lemmel, Hans Loeper, Ronald Martini, Hansjürgen Pohland, Raimund Ruehl,

Edgar Reitz, Peter Schamoni, Detten Schleiermacher, Fritz Schwennicke, Haro

Senft, Franz-Josef Spieker, Hans Rolf Strobel, Heinz Tichawsky, Wolfgang Urchs,

Herbert Vasely, Wolf Wirtz)

Bundesrepublik.

Sicherlich: Damals kam die Kritik an den Umständen und das beständige Herbeizitieren

der jüngsten Vergangenheit nicht gut an, weil man doch "neu anfangen" wollte,

das Schlimme hinter sich und das Gute vor sich sehen wollte. Heutzutage nerven

soziale oder politische Aussagen der Kunst nur noch, weil sie uns dazu bewegen

wollen, doch endlich etwas zu unternehmen gegen die angeprangerten Missstände.

Aus dieser Sicht muss der damals Junge bzw. Neue Deutsche Film heute antiquierter

wirken, als die Filmbeiträge, die dieses Projekt damals hinter sich lassen wollte.

1961 unterschrieben 26 junge deutsche Filmregisseure das Oberhausener Manifest

(siehe Kasten), um das Grab des von ihnen so sehr verabscheuten Heimatfilms

endgültig zu betonieren und zu versiegeln, damit nun eine neue Filmära in Deutschland

anbräche. Das Gespenst der Geschichtslosigkeit, das der Heimatfilm seit den

50er Jahren in der bundesdeutschen Filmlandschaft verbreitete, schien den Unterzeichnern

mehr als reaktionär. In den Melodramen und Bergfilmschinken erblickten sie nicht

weniger als die Leugnung der Greuel des zweiten Weltkrieges und des NS-Regimes.

In seiner aseptischen Sexualfeindlichkeit, der allenfalls rudimentär abgebildeten

Klassenunterschiede und dem Insistieren auf dem Heimat-Begriff (der dem des

nazistischen Blut-und-Boden-Begriffs unendlich nah zu stehen schien) sahen die

jungen Regisseure Substanz genug, um sich künstlerisch daran abzuarbeiten. Kaum

einer der Filme vor 1962 - genauer gesagt: vor dem 28. Februar diesen Jahres,

an dem auf dem Kurzfilmfest in Oberhausen das Manifest veröffentlicht wurde

- konnte den Ansprüchen gerecht werden, die die Wirklichkeit an die Kunst zu

stellen schien: die Fragen vom Verhältnis des Menschen zur Arbeit, die Konfrontation

mit dem Schrecken des Krieges, die politischen Querelen oder schlicht und ergreifend

die soziale Isolation. Das alles war bis dahin vom Film verschwiegen worden

und sollte nun umso eindringlicher auf's Tapet. "Der »Junge Deutsche Film« entstand

als eine simple Bündelung von Leuten, von einem halben Dutzend Verrückter, die

dem Schnulzenkartell Paroli boten." (Volker Schlöndorff) Die wenigen Autoren,

die bis dahin bereits versucht hatten, kritisch zu filmen (z. B. Bernhard Wicki

mit seinem Film Die Brücke von 1959), konnten in den Bestrebungen der Künstler

um Alexander Kluge nur ihre Bestätigung finden. Im gleichen Jahr erschienene

Filme, wie Freddy und das Lied der Südsee (von Gerhard Krüger mit Freddy Quinn)

standen nun auf einmal sozialpolitisch anspruchsvollen Werken, wie Herbert Veselys

Böll-Adaption Das Brot der frühen Jahre gegenüber. Ein früher Beitrag in einer

Reihe von Filmen, die fast so etwas wie eine eigene Tradition einläuteten, deren

Ausläufer ein viertel Jahrhundert deutsche Filmgeschichte prägten.

Bundesrepublik.

Sicherlich: Damals kam die Kritik an den Umständen und das beständige Herbeizitieren

der jüngsten Vergangenheit nicht gut an, weil man doch "neu anfangen" wollte,

das Schlimme hinter sich und das Gute vor sich sehen wollte. Heutzutage nerven

soziale oder politische Aussagen der Kunst nur noch, weil sie uns dazu bewegen

wollen, doch endlich etwas zu unternehmen gegen die angeprangerten Missstände.

Aus dieser Sicht muss der damals Junge bzw. Neue Deutsche Film heute antiquierter

wirken, als die Filmbeiträge, die dieses Projekt damals hinter sich lassen wollte.

1961 unterschrieben 26 junge deutsche Filmregisseure das Oberhausener Manifest

(siehe Kasten), um das Grab des von ihnen so sehr verabscheuten Heimatfilms

endgültig zu betonieren und zu versiegeln, damit nun eine neue Filmära in Deutschland

anbräche. Das Gespenst der Geschichtslosigkeit, das der Heimatfilm seit den

50er Jahren in der bundesdeutschen Filmlandschaft verbreitete, schien den Unterzeichnern

mehr als reaktionär. In den Melodramen und Bergfilmschinken erblickten sie nicht

weniger als die Leugnung der Greuel des zweiten Weltkrieges und des NS-Regimes.

In seiner aseptischen Sexualfeindlichkeit, der allenfalls rudimentär abgebildeten

Klassenunterschiede und dem Insistieren auf dem Heimat-Begriff (der dem des

nazistischen Blut-und-Boden-Begriffs unendlich nah zu stehen schien) sahen die

jungen Regisseure Substanz genug, um sich künstlerisch daran abzuarbeiten. Kaum

einer der Filme vor 1962 - genauer gesagt: vor dem 28. Februar diesen Jahres,

an dem auf dem Kurzfilmfest in Oberhausen das Manifest veröffentlicht wurde

- konnte den Ansprüchen gerecht werden, die die Wirklichkeit an die Kunst zu

stellen schien: die Fragen vom Verhältnis des Menschen zur Arbeit, die Konfrontation

mit dem Schrecken des Krieges, die politischen Querelen oder schlicht und ergreifend

die soziale Isolation. Das alles war bis dahin vom Film verschwiegen worden

und sollte nun umso eindringlicher auf's Tapet. "Der »Junge Deutsche Film« entstand

als eine simple Bündelung von Leuten, von einem halben Dutzend Verrückter, die

dem Schnulzenkartell Paroli boten." (Volker Schlöndorff) Die wenigen Autoren,

die bis dahin bereits versucht hatten, kritisch zu filmen (z. B. Bernhard Wicki

mit seinem Film Die Brücke von 1959), konnten in den Bestrebungen der Künstler

um Alexander Kluge nur ihre Bestätigung finden. Im gleichen Jahr erschienene

Filme, wie Freddy und das Lied der Südsee (von Gerhard Krüger mit Freddy Quinn)

standen nun auf einmal sozialpolitisch anspruchsvollen Werken, wie Herbert Veselys

Böll-Adaption Das Brot der frühen Jahre gegenüber. Ein früher Beitrag in einer

Reihe von Filmen, die fast so etwas wie eine eigene Tradition einläuteten, deren

Ausläufer ein viertel Jahrhundert deutsche Filmgeschichte prägten. (Lebenszeichen

von 1962 oder Auch Zwerge haben klein angefangen von 1968) ließen sich eher

zum surrealistischen Film rechnen, als den engagierten Werken seiner Mitstreiter

zur Seite stellen. Herzog operiert von Anfang an stärker mit dem Bild als mit

dem Plot. Und dennoch zählen er und andere seine Arbeit zum Gros des Neuen Deutschen

Films: "Wir waren Chronisten, wir haben das eingefangen, was die innere Chronik

der Epoche ausmacht.", sagt Herzog rückblickend. Für ihn ist diese Chronik jedoch

allenfalls metaphorisch Gegenstand seiner Filme geworden, die sich schon bald

ganz und gar von der bundesdeutschen Realität abwandten und ihre Protagonisten

in vergangene Zeiten und ferne Urwälder verschlugen (etwa Aguirre - Der Zorn

Gottes von 1972 oder Fitzcarraldo von 1981). Die Realität am schonungslosesten

fing damals wohl Alexander Kluge ein. Und das in einem zweifachen Sinn: In seinem

Spielfilm-Debut Abschied von Gestern konfrontierte er nicht nur seine jüdischen

Protagonistin, die aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen war, mit der harten

Realität des Kapitalismus. Er kehrt sich auch bewusst von ("branchenüblichen")

Darstellungstraditionen des Films ab und lässt seinen Spielfilm wie einen Dokumentarfilm

daherkommen - ganz wie es der realitätsnahe Stoff verlangt: Die Kamera taumelt

den Ereignissen oft vollständig entfesselt hinterher, der Ton hält zusammen

mit dem Bild Distanz, so dass oft nur schwer zu verstehen ist, was die Darsteller

überhaupt sagen. Der "Abschied von Gestern" wird hier auf mehreren Ebenen vollzogen

und entwirft (lange vor Dogma 95!) eine Filmtechnik, die den Betrachterblick

aus seiner "Voyeur"-Position (Laura Mulvey) herauszieht und zum Mittäter des

Geschehens macht.

(Lebenszeichen

von 1962 oder Auch Zwerge haben klein angefangen von 1968) ließen sich eher

zum surrealistischen Film rechnen, als den engagierten Werken seiner Mitstreiter

zur Seite stellen. Herzog operiert von Anfang an stärker mit dem Bild als mit

dem Plot. Und dennoch zählen er und andere seine Arbeit zum Gros des Neuen Deutschen

Films: "Wir waren Chronisten, wir haben das eingefangen, was die innere Chronik

der Epoche ausmacht.", sagt Herzog rückblickend. Für ihn ist diese Chronik jedoch

allenfalls metaphorisch Gegenstand seiner Filme geworden, die sich schon bald

ganz und gar von der bundesdeutschen Realität abwandten und ihre Protagonisten

in vergangene Zeiten und ferne Urwälder verschlugen (etwa Aguirre - Der Zorn

Gottes von 1972 oder Fitzcarraldo von 1981). Die Realität am schonungslosesten

fing damals wohl Alexander Kluge ein. Und das in einem zweifachen Sinn: In seinem

Spielfilm-Debut Abschied von Gestern konfrontierte er nicht nur seine jüdischen

Protagonistin, die aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen war, mit der harten

Realität des Kapitalismus. Er kehrt sich auch bewusst von ("branchenüblichen")

Darstellungstraditionen des Films ab und lässt seinen Spielfilm wie einen Dokumentarfilm

daherkommen - ganz wie es der realitätsnahe Stoff verlangt: Die Kamera taumelt

den Ereignissen oft vollständig entfesselt hinterher, der Ton hält zusammen

mit dem Bild Distanz, so dass oft nur schwer zu verstehen ist, was die Darsteller

überhaupt sagen. Der "Abschied von Gestern" wird hier auf mehreren Ebenen vollzogen

und entwirft (lange vor Dogma 95!) eine Filmtechnik, die den Betrachterblick

aus seiner "Voyeur"-Position (Laura Mulvey) herauszieht und zum Mittäter des

Geschehens macht.  Der

Zusammenbruch des konventionellen deutschen Films entzieht einer von uns abgelehnten

Geisteshaltung endlich den wirtschaftlichen Boden. Dadurch hat der neue Film

die Chance, lebendig zu werden. Deutsche Kurzfilme von jungen Autoren, Regisseuren

und Produzenten erhielten in den letzten Jahren eine große Zahl von Preisen

auf internationalen Festivals und fanden Anerkennung der internationalen Kritik.

Diese Arbeiten und ihre Erfolge zeigen, daß die Zukunft des deutschen Films

bei denen liegt, die bewiesen haben, daß sie eine neue Sprache des Films sprechen.

Wie in anderen Ländern, so ist auch in Deutschland der Kurzfilm Schule und Experimentierfeld

des Spielfilms geworden. Wir erklären unseren Anspruch, den neuen deutschen

Spielfilm zu schaffen. Dieser neue Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von

den branchenüblichen Konventionen. Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle

Partner. Freiheit von der Bevormundung durch kommerzielle Interessengruppen.

Wir haben von der Produktion des neuen deutschen Films konkrete geistige, formale

und wirtschaftliche Vorstellungen. Wir sind gemeinsam bereit, wirtschaftliche

Risiken zu tragen. Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen.

Der

Zusammenbruch des konventionellen deutschen Films entzieht einer von uns abgelehnten

Geisteshaltung endlich den wirtschaftlichen Boden. Dadurch hat der neue Film

die Chance, lebendig zu werden. Deutsche Kurzfilme von jungen Autoren, Regisseuren

und Produzenten erhielten in den letzten Jahren eine große Zahl von Preisen

auf internationalen Festivals und fanden Anerkennung der internationalen Kritik.

Diese Arbeiten und ihre Erfolge zeigen, daß die Zukunft des deutschen Films

bei denen liegt, die bewiesen haben, daß sie eine neue Sprache des Films sprechen.

Wie in anderen Ländern, so ist auch in Deutschland der Kurzfilm Schule und Experimentierfeld

des Spielfilms geworden. Wir erklären unseren Anspruch, den neuen deutschen

Spielfilm zu schaffen. Dieser neue Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von

den branchenüblichen Konventionen. Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle

Partner. Freiheit von der Bevormundung durch kommerzielle Interessengruppen.

Wir haben von der Produktion des neuen deutschen Films konkrete geistige, formale

und wirtschaftliche Vorstellungen. Wir sind gemeinsam bereit, wirtschaftliche

Risiken zu tragen. Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen.